Der Sandstein des Buntsandstein - das am weitesten

verbreitete Gestein im Spessart

Sandstein war das Gestein des Jahres 2008*

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Links. Der alte Steinbruch im Sandstein bei Heigenbrücken - der

Heigenbrückener Sandstein,

aufgenommen am 12.10.2002

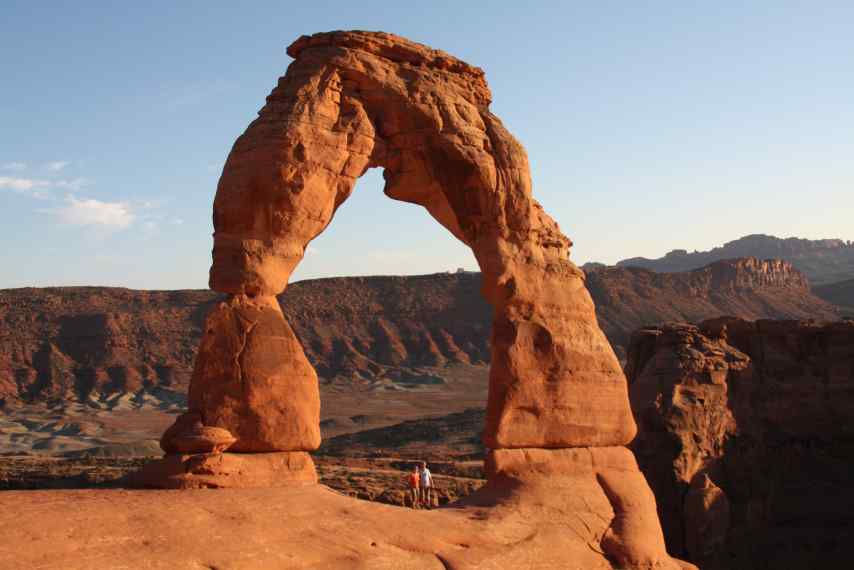

Rechts: Natürliche Sandsteinskulptur in seiner

schönsten Form:

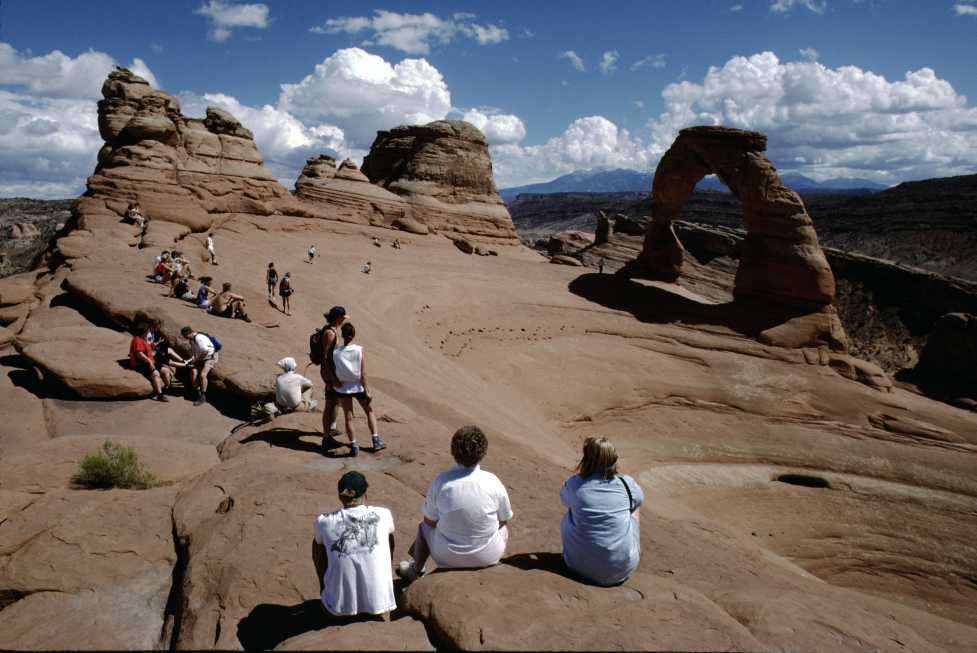

Der Delicate Arch im Arches National Park, USA, mit Joachim

LORENZ gegen den Schatten am Bogen in der Sonne,

aufgenommen am 03.09.1994,

*Wie es eine Pflanze, einen Vogel oder ein Insekt des Jahres

gibt, so wurde vom Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler

(BDG) und der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (DGG)

auch ein Gestein des Jahres gekürt.

Sandsteine gehören weltweit zu den

häufigen Gesteinen, mit einer Verbreitung von Grönland bis zur

Antarktis (YOUNG et al. 2009). Sie sind oft bunt gefärbt, oft

mit einer verschiedenartigen Schichtung überliefert, ganz hart

bis weich, grob- bis feinkörnig, aber ebenso strukturlos

eintönig; und es gibt sogar Arten, die in dünnen Stücken biegsam

sind! Sandsteine sind Sedimentgesteine die zu mehr als 50 % aus

den Komponenten der Sandfraktion (0,063 - 2 mm) bestehen. Sie

werden auch als Arenite und Grauwacken bezeichnet. Verbreitet

sind Quarzsandsteine, wenn mehr als 25 % Feldspat enthalten

sind, sind dies Arkosen. Weiter gibt es auch Kalksandsteine,

pyroklastische Sandsteine, glaukonitische Sandsteine oder Kohle

führende Sandsteine.

Sie bilden eindrucksvolle Felsen, die nahezu jeder schon gesehen

hat, hier angeführt in einer beispielhaften, aber bei Weitem

nicht vollständigen Aufzählung:

- Roraima, Venezuela: Der höchste Wasserfall der Welt

(Salto Angel) mit einer Fallhöhe von fast 1 km stürzt über

(quarzitischen) Sandstein des Ayuan-Tepui zu Tal.

Uluru (Ayers Rock), Australien: Der als

"Monolith" bekannte, runde Felsen im Herzen von Australien bei

Alice Springs besteht aus einem feldspathaltigen

Sandstein,

Uluru (Ayers Rock), Australien: Der als

"Monolith" bekannte, runde Felsen im Herzen von Australien bei

Alice Springs besteht aus einem feldspathaltigen

Sandstein,

aufgenommen am 27.03.2013 von Leo STEIGERWALD, Sailauf.

Flinders Range, Südaustralien: Hier

wurden in den präkambischen Sandsteinen die Fossilien der

Ediacara-Fauna gefunden, die zur Namenbildung des Ediacariums

(635 - 542 Millionen Jahren) führte.

Flinders Range, Südaustralien: Hier

wurden in den präkambischen Sandsteinen die Fossilien der

Ediacara-Fauna gefunden, die zur Namenbildung des Ediacariums

(635 - 542 Millionen Jahren) führte.

Aufgenommen am 15.10.1982.

- Sidney-Basin, Blue Montains, Sidney, Australien: Große

Teile der Felsen, Schluchten und Felsabbrüche der langen Kette

der Blue Monutains werden von Sandsteinen gebildet.

Monument Valley, Arizona, USA: Die sehr

markanten Inselberge in einer wüstenhaften Landschaft aus dem

De Chelly-Sandstein sind allen Rauchern und aus Westernfilmen

bekannt,

Monument Valley, Arizona, USA: Die sehr

markanten Inselberge in einer wüstenhaften Landschaft aus dem

De Chelly-Sandstein sind allen Rauchern und aus Westernfilmen

bekannt,

aufgenommen am 13.05.1981.

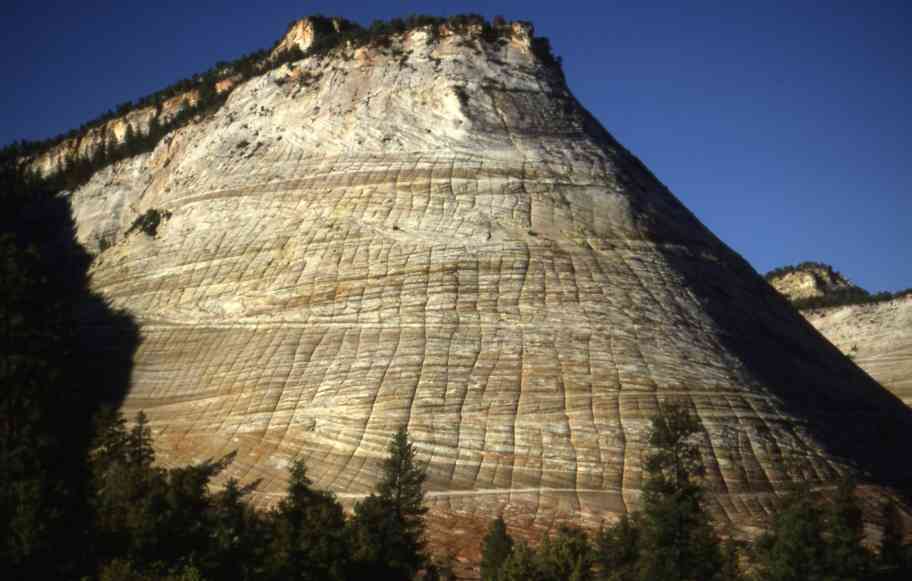

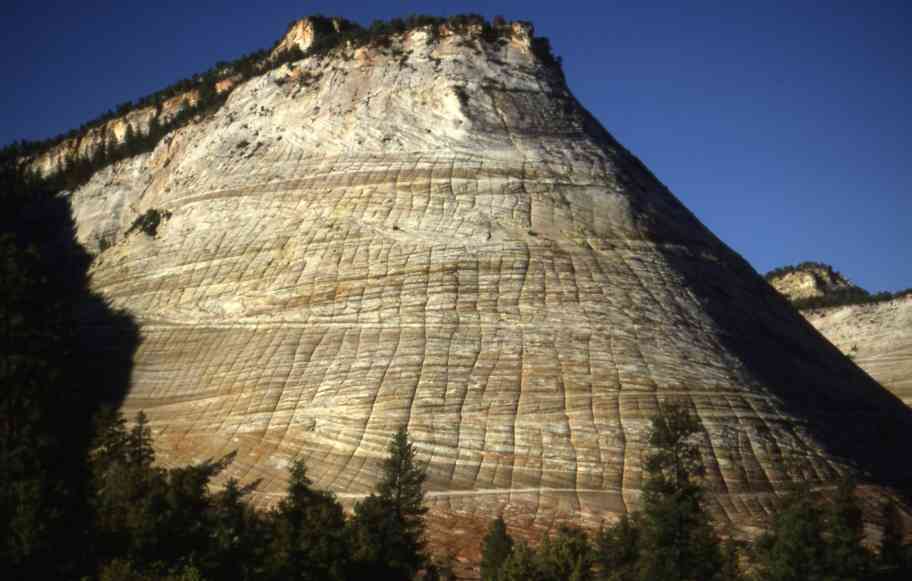

Checkerboard-Mesa aus einem Sandstein

mit Kreuzschichtung im Zion Canyon, Utah, USA: Die Schluchten

der Narrows und der riesigen Felswände des Zion Canyons

bestehen aus dickbankigen Navajo-Sandsteinen,

Checkerboard-Mesa aus einem Sandstein

mit Kreuzschichtung im Zion Canyon, Utah, USA: Die Schluchten

der Narrows und der riesigen Felswände des Zion Canyons

bestehen aus dickbankigen Navajo-Sandsteinen,

aufgenommen am 17.05.1981.

Grand Canyon,

Arizona, USA: Ein Teil der hohen Felsbänke wird aus sehr

widerstandfähigen Coconino-Sandsteinen aufgebaut, die wohl

großartigste Landschaft der Welt,

Grand Canyon,

Arizona, USA: Ein Teil der hohen Felsbänke wird aus sehr

widerstandfähigen Coconino-Sandsteinen aufgebaut, die wohl

großartigste Landschaft der Welt,

aufgenommen am 09.05.1981.

Goosenecks des San Juan River

in Utah: Der Fluss fließt etwa 300 m unter dem Aussichtspunkt

und bildet drei Mäander auf eine überschaubare Distanz in

einem dünn gebankten Sandstein,

Goosenecks des San Juan River

in Utah: Der Fluss fließt etwa 300 m unter dem Aussichtspunkt

und bildet drei Mäander auf eine überschaubare Distanz in

einem dünn gebankten Sandstein,

aufgenommen von Johann THUT am 12.09.2012.

Antelope-Canyon bei Page, Arizona, USA: Die

farbenprächtigen, "gebogenen" und selektiv beleuchteten

Schichten des kleinen Canyons sind das Ziel von Fotographen

aus aller Welt,

Antelope-Canyon bei Page, Arizona, USA: Die

farbenprächtigen, "gebogenen" und selektiv beleuchteten

Schichten des kleinen Canyons sind das Ziel von Fotographen

aus aller Welt,

aufgenommen am 13.09.1994.

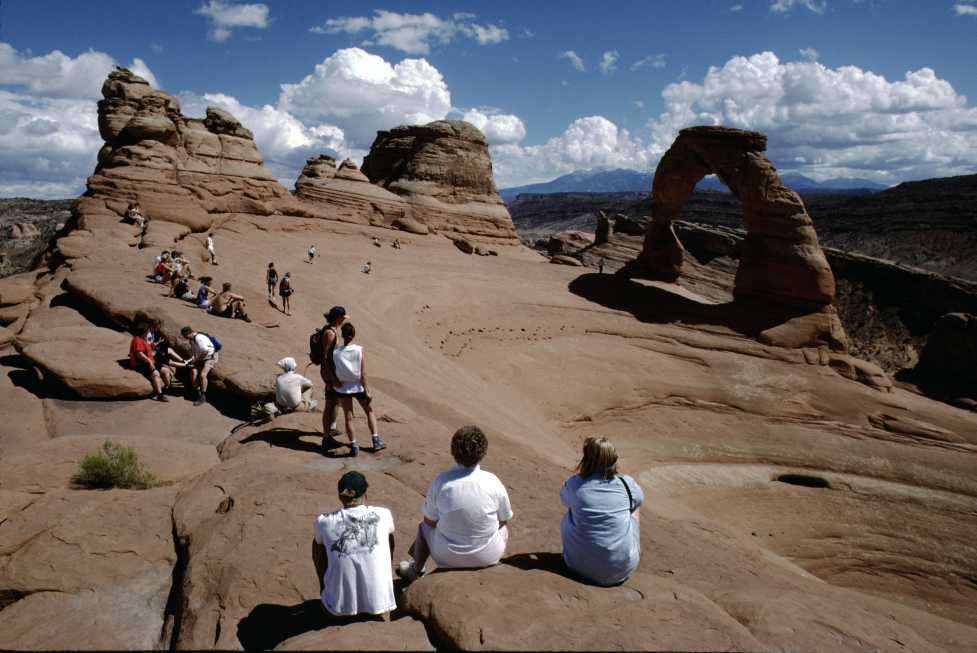

Arches

Nationalpark, Utah, USA: Der ultimative Sandsteinbogen des

Delicate Arch ziert nahezu jedes Prospekt über den Westen der

USA und ist sicher einer der bekanntesten Felsen der Welt.

Arches

Nationalpark, Utah, USA: Der ultimative Sandsteinbogen des

Delicate Arch ziert nahezu jedes Prospekt über den Westen der

USA und ist sicher einer der bekanntesten Felsen der Welt.

So macht Sandstein-Geologie Spaß: warm und

trocken, klare Sicht bis an die Kimmung. Nach einem

kleinen Spaziergang Happeningstimmung an einem der

schönsten Aussichtspunkte der Welt: der Delicate Arch,

links aufgenommen am 03.09.1994, rechts 13.09.2012 von

Johann THUT.

Colorado River, Arizona, USA: Nahe

der Stadt Page kann man ein beeindruckenes Mäander des ca. 200

m tief eingeschnittenen Flusses Colorado sehen,

Colorado River, Arizona, USA: Nahe

der Stadt Page kann man ein beeindruckenes Mäander des ca. 200

m tief eingeschnittenen Flusses Colorado sehen,

aufgenommen am 13.09.1994.

Natural Bridges, USA: Auf einer für

amerikanischen Verhältnisse kleinen Fläche wurden von einem

Fluss in den Sandstein Brücken geschnitten, die bis zu 70 m

hoch sind,

Natural Bridges, USA: Auf einer für

amerikanischen Verhältnisse kleinen Fläche wurden von einem

Fluss in den Sandstein Brücken geschnitten, die bis zu 70 m

hoch sind,

aufgenommen am 14.05.1981.

Canyon de Chelly, USA: Beeindruckende,

bis zu 300 m hohe Felswände und frei stehende Felsnadeln aus

Sandstein - mit den Resten der indianischen Bevölkerung,

Canyon de Chelly, USA: Beeindruckende,

bis zu 300 m hohe Felswände und frei stehende Felsnadeln aus

Sandstein - mit den Resten der indianischen Bevölkerung,

aufgenommen am 17.09.1994.

- Orkney-Inseln, Großbritannien: Die Felsnadel des "Old Man

of Hoy" ist ein Sandstein.

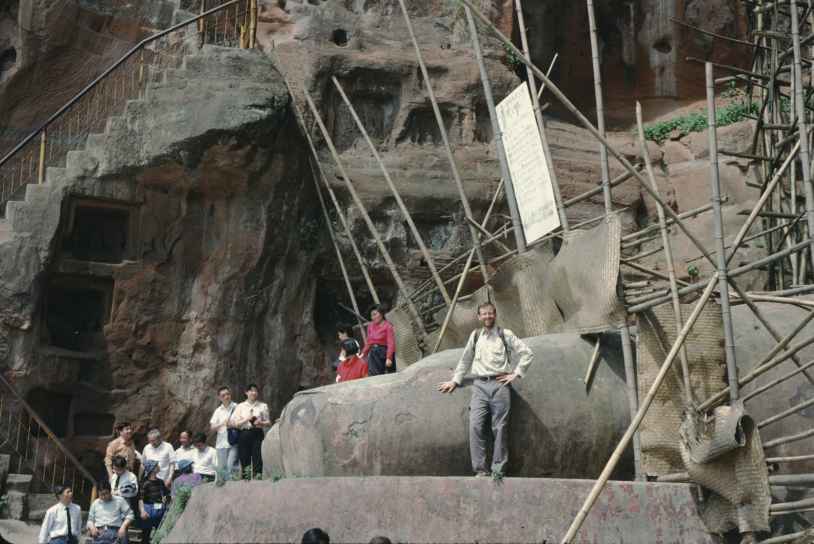

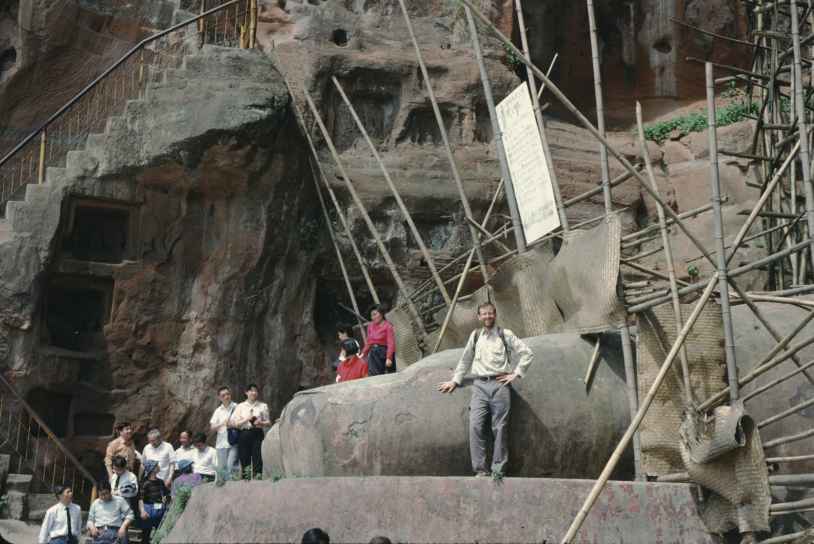

Leshan, Sichuanm, China: Der

Große Buddha von Leshan ist die größte Statue eines Buddha aus

(Sand)Stein. Der Bau wurde im Jahr 713 (Tang-Dynastie)

begonnen. Die Skulptur ist 71 m hoch und an den Schultern 28 m

breit; man beachte die Menschen auf dem Bild, rechts am Fuß,

Leshan, Sichuanm, China: Der

Große Buddha von Leshan ist die größte Statue eines Buddha aus

(Sand)Stein. Der Bau wurde im Jahr 713 (Tang-Dynastie)

begonnen. Die Skulptur ist 71 m hoch und an den Schultern 28 m

breit; man beachte die Menschen auf dem Bild, rechts am Fuß,

aufgenommen am 16.05.1991.

- Tassili National-Park, Algerien: In der schwer

zugänglichen Gegend befindet sich die wohl größte Ansammlung

an Bögen aus Sandstein.

- Petra, Jordanien: Die berühmte Stadt mit der oft

gezeigten Kirche wurde von den Nabatäern in den Sandstein

gehauen.

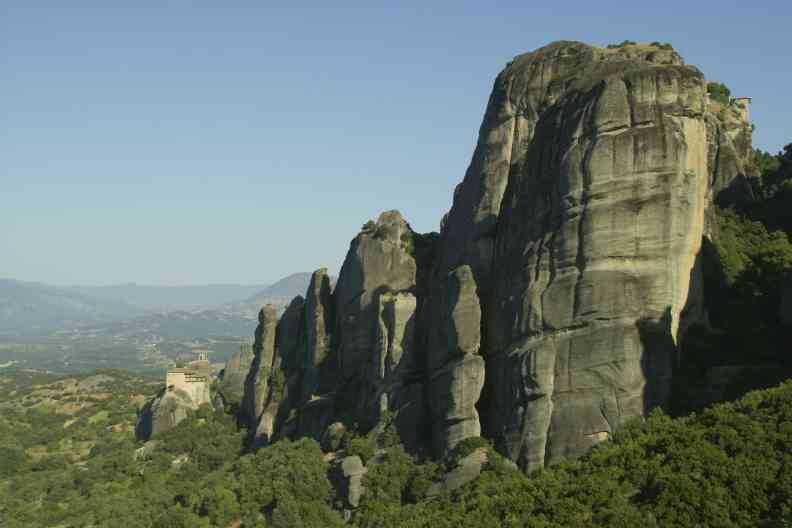

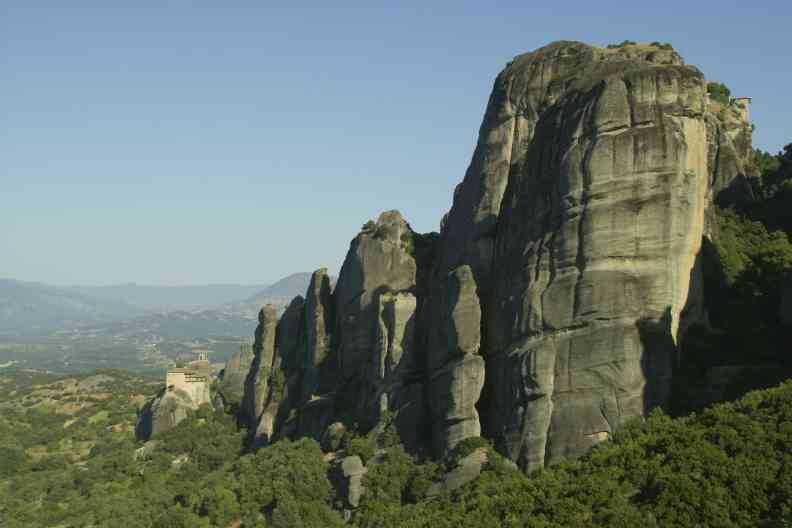

Meteora, Griechenland: Die berühmten Klöster stehen auf

den rundlichen Sandstein-Felsen ohne Vegetation, teils von

mächtigen Konglomeraten durchsetzt,

Meteora, Griechenland: Die berühmten Klöster stehen auf

den rundlichen Sandstein-Felsen ohne Vegetation, teils von

mächtigen Konglomeraten durchsetzt,

aufgenommen am 19.07.2011.

- Rondane, Norwegen: Die rundlichen Berge aus Sandsteinen

sind lagebedingt glazial überprägt worden.

Pyhä-Luosto National Park, Finnland: Hier stehen helle

Sandsteine mit Wellenrippeln an, die das unglaubliche Alter

von 2 Milliarden Jahren aufweisen, so dass es mit die ältesten

Sandsteine überhaupt sind;

Pyhä-Luosto National Park, Finnland: Hier stehen helle

Sandsteine mit Wellenrippeln an, die das unglaubliche Alter

von 2 Milliarden Jahren aufweisen, so dass es mit die ältesten

Sandsteine überhaupt sind;

aufgenommem am 30.07.1987.

Elbsandsteingebirge, Sachsen, Deutschland: Die berühmten

Felsen der Bestei und andere sind - wie der Namen sagt -

Sandsteine, ebenso die Mesas wie der Lilienstein. Es handelt

sich um kreidezeitliche Sandsteine,

Elbsandsteingebirge, Sachsen, Deutschland: Die berühmten

Felsen der Bestei und andere sind - wie der Namen sagt -

Sandsteine, ebenso die Mesas wie der Lilienstein. Es handelt

sich um kreidezeitliche Sandsteine,

links, aufgenommen am 13.06.1992,

rechts am 03.07.2019.

Der etwa 14 m

hohe "Teufelstisch" bei Hinterweidenthal aus dem Buntsandstein

des Pfälzer Walds. Der Felsen ist auf dem Titel des Buchs von

Martin SCHWARZBACH "Europäische Stätten geologischer

Forschung" von 1976 abgedruckt,

Der etwa 14 m

hohe "Teufelstisch" bei Hinterweidenthal aus dem Buntsandstein

des Pfälzer Walds. Der Felsen ist auf dem Titel des Buchs von

Martin SCHWARZBACH "Europäische Stätten geologischer

Forschung" von 1976 abgedruckt,

aufgenommen am 06.04.1980.

- Helgoland, Nordsee, Deutschland: Der Felsen der "langen

Anna" ist ebenso ein Sandstein des Buntsandstein wie der im

Spessart.

Die bis zu 1.230 m hohen Felsbuckel des

Monserrat etwa 45 nordwestlich von Barcelona in Katalonien

(Spanien) bestehen auch aus oiligozänen Sandsteinen und

Konglomeraten mit kalkigem Bindemittel. Aufgenommen am

17.05.1989 nach einem Brand, der das Buschwerk an den

Bergflanken schwärzte.

Die bis zu 1.230 m hohen Felsbuckel des

Monserrat etwa 45 nordwestlich von Barcelona in Katalonien

(Spanien) bestehen auch aus oiligozänen Sandsteinen und

Konglomeraten mit kalkigem Bindemittel. Aufgenommen am

17.05.1989 nach einem Brand, der das Buschwerk an den

Bergflanken schwärzte.

Sandsteine aus dem Rotliegenden sind im

Spessart nicht aufgeschlossen, aber in der nahen Wetterau:

Steinbruch unterhalb des Schlosses Naumburg bei Heldenbergen.

Teile der Steine in der angewitterten Umfassungsmauer des

Schlosses stammen aus diesem Steinbruch. Neben schräg

geschichteten, groben Sandsteinen sind feinsandig-tonige Lagen

mit kohligen Zonen und Konglomerate zu sehen; aufgenommen am

23.03.2020.

Sandsteine aus dem Rotliegenden sind im

Spessart nicht aufgeschlossen, aber in der nahen Wetterau:

Steinbruch unterhalb des Schlosses Naumburg bei Heldenbergen.

Teile der Steine in der angewitterten Umfassungsmauer des

Schlosses stammen aus diesem Steinbruch. Neben schräg

geschichteten, groben Sandsteinen sind feinsandig-tonige Lagen

mit kohligen Zonen und Konglomerate zu sehen; aufgenommen am

23.03.2020.

Wäre das Klima bei uns arid, so wäre das ein Gestein, welches

hübsche Formationen bilden würde.

Auch die berühmte Stadt

Petra in Jordanien ist in einem rötlichen Sandstein angelegt

worden. Der als Ram-Sandstein benannte Formation ist

kambrischen Alters und hat als Sandstein eine maximale

Mächtigkeit von etwa 300 m. Hier im Bild überformen

anthropogene Fo;

Auch die berühmte Stadt

Petra in Jordanien ist in einem rötlichen Sandstein angelegt

worden. Der als Ram-Sandstein benannte Formation ist

kambrischen Alters und hat als Sandstein eine maximale

Mächtigkeit von etwa 300 m. Hier im Bild überformen

anthropogene Fo;

aufgenommem am 23.09.2023 von Franz BILLER.

- ...

Sandsteine sind damit faszinierende Felsbildner. Hinzu kommen

bis vor kurzem noch recht unverstandene Merkwürdigkeiten, dass

so stabile - weil Quarz-haltige Gesteine - unter geeigneten

Bedingungen der Tropen so löslich sind, dass es sogar Höhlen

darin gibt!

Vorausgesetzt, wir hätten ein dauerhaft arides oder semiarides

Klima, dann hätten wir im Spessart sicher auch Felstürme,

Schluchten und spektakuläre Erosionsformen. Derzeit verhindert

die üppige Vegetation eine schnellere Erosion.

Wie kein anderes Gestein hat der Sandstein des Buntsandsteins den

Spessart geprägt: Waldbau, Formenschatz der Berge und Täler,

Werkstein, Glasmacher, Steinbrüche, Arbeitgeber für die Steinhauer

des Mittelalters bis ins 20. Jahrhundert bis hin zum Sand in den

Kies- und Sandgruben der Niederungen. Der "Miltenberger Sandstein"

("Mainsandstein") wurde als geschätzter Baustein sogar ins

europäische Ausland exportiert!

Sandstein mit farblich abgesetzter Bänderung und

Schrägschichtung;

Steinbruch der Fa. Wassum, Miltenberg

Historisches:

Der Name Buntsandstein steht für den ältester Abschnitt der Trias,

dessen Name auf Friedrich von ALBERTI (1795-1878) zurück

geht. Gleichzeitig versteht man darunter den Sandstein aus den

gleichen Zeit in Deutschland.

Im Spessart wird der leicht zu bearbeitende Sandstein mindestens

seit römischer Zeit zur Werksteingewinnung abgebaut.Im

Verbreitungsgbiet gab es früher in jedem Ort mind. einen

Steinbruch in dem man für den örtlichen Bedarf die Bausteine

gewann. Hunderte solcher Abbaue und Steinbrüche sind inzwischen

von der Vegetation zurück erobert worden und meist nur noch schwer

erkennbar. Die Entwicklung erreichte sicher an der Wende vom 19.

zum 20. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Heute stehen nur noch sehr

wenige Steinbrüche im Abbau (z. B. die Firmen Wassum in

Miltenberg; das seit ca. 100 Jahren bestehende Natursteinwerk

bricht ca. 5.000 m³ Fels pro Jahr und Fa. Zeller betriebt mehrere

Steinbrüche im Mainsandstein und verarbeiten diesen zu

vielfältigen Bausteinen).

MEIDINGER (1841:7) berichtet, dass jährlich 30.000 Schiffsladungen

des Miltenberger Sandsteins auf dem Main transportiert werden,

davon das Meiste flussabwärts.

Man errichtete insbesondere im 19. und anfangs des 20.

Jahrhunderts nahezu alle öffentlichen Bauwerke wie Brücken,

Schulen, Bahnhöfe, Forstgebäude, Schlösser und Burgen, Kirchen,

aber auch Stützmauern, Fundamente der Häuser, Treppen und

Fenstereinfassungen aus dem leicht zu bearbeitenden Baustoff. Auch

Mühlsteine, Tröge, Tränken und sehr viele Skulpturen (Bildstöcke,

Feldkreuze, Grenzsteine, ...) wurden daraus gefertigt. Aus dem

Sand des Buntsandsteins gewann man den Quarz als Rohstoff der

vielen Glashütten im Spessart. Der Sand aus dem Sandstein diente

an vielen Stellen geschürft als Scheuersand für die Dielenböden

der Vergangenheit.

Sandstein-Bildergalerie:

Fenster an der Kirche in Oberbessenbach. Der Sandstein

stammt aus dem örtlichen Steinbruch, der heute als

Klettergarten Verwendung findet,

aufgenommen am 24.05.2003.

|

Bildstock zwischen Alzenau und Kälberau,

aufgenommen am 01.05.2005 |

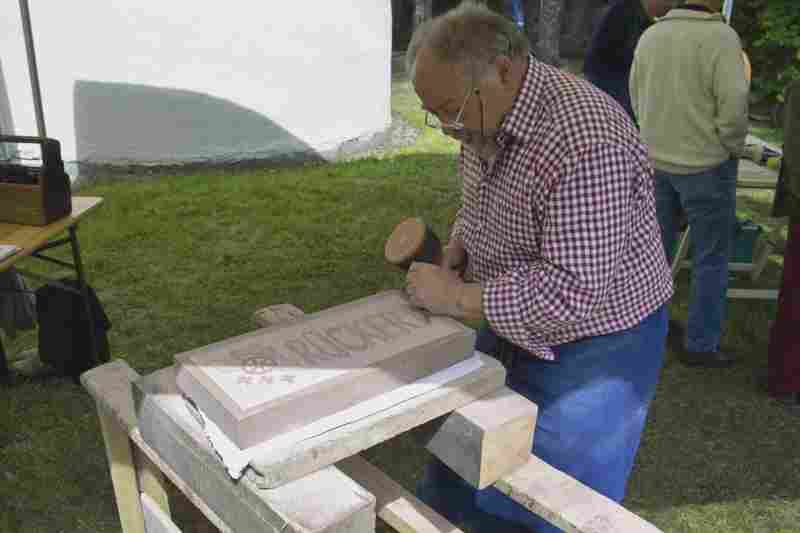

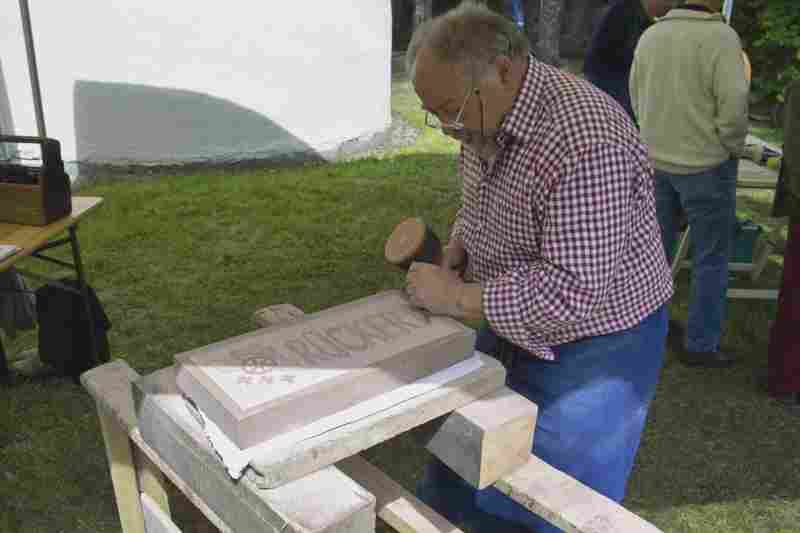

Der Steinmetz Reiner GROSSMANN aus

Haibach beim Bearbeiten eines Buntsandsteinstückes am

16.05.2005 in Rothenbuch anlässlich 10 Jahre

kurfürstliches Schlosshotel Rothenbuch.

|

|

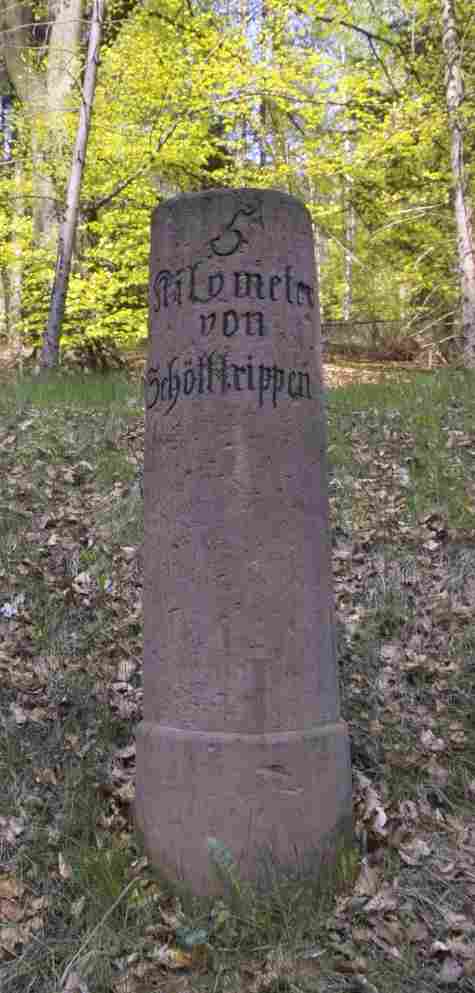

Kilometer-Stein aus dem Buntsandstein

(Heigenbrücker Sandstein) zwischen Vormwald und

Engländer,

aufgenommen am 30.04.2005.

|

Uralte Treppe aus dem Sandstein von

Eichelsbach,

aufgenommen am 21.01.2012.

|

Taufe (16. Jahrhundert) aus Mainsandstein in der Kirche

St. Jakobus in Großauheim,

aufgenommen am 15.09.2012.

|

Die Schnecke aus Mainsandstein am oberen Ende der Treppe

zur Empore im Senckenberg-Museum in Frankfurt a. Main,

wohl ein Symbol für die Mühen des Aufstiegs,

aufgenommen am 13.01.2013.

|

Der stark mit Brombeeren verwachsene und seit langem

auflässige Steinbruch im Heigenbrückener Sandstein

(Unterer Buntsandstein) auf dem Gipfel des Findbergs bei

Haibach,

aufgenommen am 21.01.2012.

Der Sandstein wurde auch bis nach Aschaffenburg und über

den Main dann auch mainabwärts verkauft.

Achtung:

Der gesamte Weg zum Steinbruch ist mit dem sehr

dauerhaften Diorit-Schotter von Dörrmorbach befestigt!

|

Typische Spaltenfüllung aus gelblichem bis weißlichem

Calcit in kleinen skalenoedrischen Kristallen. Solche

Stücke wurden Anfang der 1970er Jahren in großen Massen in

einem alten Steinbruch südlich von Obernburg gefunden,

Bildbreite 14 cm.

|

Harald ROSMANITZ von Ärchäologischen Spessartprojekt

erklärt den Besuchern die Funktion der

mittelalterlichen Fernstraße am 07.07.2012. Die

Birkenhainer Straßen nahe dem Kloster Einsiedel

zwischen Lohrhaupten und Rieneck wurde bis auf den

felsigen Untergrund des hier anstehenden Mittleren

Buntsandsteins (Volpriehausen-Formation) ausgefahren, so

dass ein Hohlweg entstand. Durch die Befahrung mit

eisernen Rädern schnitt sich die Spurbreite in den Fels

und übermittelte eine Spurbreite von 1,05 m. Der Weg

verfiel und ist nur noch als Graben im Wald

erkennbar.

|

Teilnehmer einer Wanderung durch die Seltenbach-Schlucht

bei Klingenberg am 15.07.2012.

Das Kerbtal weist einige felsige Stellen auf, an denen der

Mittlere Buntsandstein angesehen werden kann. Das Tal ist

im oberen Teil sicher mittelalterlich überprägt worden, so

dass die steilen, V-förmigen Talflanken sehr jung sind.

Die Wanderung war vom LBV organisiert worden, der das

ehemalige Gelände des Tonbergwerks pflegen will.

|

Ehemaliges Elektrizitätswerk von Großauheim (Hanau),

heute Museum mit Dampfmaschinen, die mit echtem

Wasserdampf betrieben werden können! Das Gebäude besteht

in Teilen aus dem Plattensandstein (stellenweise gegen das

Lager eingebaut) mit dem Schriftzug des Jugendstils,

aufgenommen am 15.09.2012.

|

Bauplastiken aus Mainsandstein von einem Kaufmannshaus in

Mainz um 1317 einer mittelrheinischen oder mainzer

Werkstatt, ausgestellt im Landesmuseum in Mainz,

aufgenommen am 17.07.1012.

|

Das Schloss in Mainz mit den Ausstellungsräumen des

Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Das Gebäude wurde aus

"Mainsandstein" erbaut. Dies ist aber nicht sichtbar, da

man die Fassade überstrichen har, so dass man die Farbe,

aber nicht die Struktur des Sandsteins sehen kann. Nur

dort wo die Farbe oder der Stein bröckelt, ist die Natur

des Steins sichbar, aufgenommen

am 17.07.2012.

|

Typisches Schadbild am Heigenbrückener Sandstein an der

Kirche in Heigenbrücken durch aufsteigendes Wasser im

Porenraum des Sandsteins,

aufgenommen am 01.05.2013.

|

Typisch im Aussehen ist die Sandsteinfassade aus

Mainsandstein am Ärztehaus neben dem Hauptbahnhof in

Aschaffenburg,

aufgenommen in der Morgensonne am 25.07.2012.

|

Etwa 4 mm breite Wurmspuren (oder vielleicht auch

Krebsspuren) in der Schichtfläche eines großen

Sandsteinblocks, aufgenommen am 25.08.2012 südlich von

Röllbach, unmittelbar südlich des Eselsweg gelegen.

|

Tongalle mit einem Entfärbungssaum im Sandstein eines

Maingerölls, gefunden am 20.05.1971 in der Kiesgrube

Schulz zwischen Dettingen und Kleinostheim,

Bildbreite 2 cm.

|

Zwischen dem Hauptbahnhof von Berlin und dem Bundestag

quert die Willy-Brandt-Straße (früher Moltkestr.) über die

Moltkebrücke die Spree. Sie wurde nach einem Vorgängerbau

an gleicher Stelle 1886 - 91 aus rotem Mainsandstein

erbaut. Als Herkunft des Buntsandsteins werden

Kleinheubach, Kreuzwertheim und Dietenhan angeführt. Der

rote Sandstein weist zahlreiche Beschädi-

gungen aus dem 2. Weltkrieg auf,

aufgenommen am 15.02.2013.

|

Namenschild der Moltke-Brücke über die Spree in Berlin mit

den Gebäuden der Bundesregierung in Berlin im Hintergrund,

aufgenommen am 15.02.2013.

|

Das durch die Deutsche Bank genutzte, 1899 errichtete

Gebäude an der Straße Unter den Linden Nr. 13 hat eine

üppig ornamentale Fassade mit Balkonen und Säulen aus

rotem Mainsandstein (Rötsandstein). Infolge der

Leuchtenmaste und der Bäume in geringer Entfernung vor dem

Gebäude ist die Fassade auch im Winter ohne das Laub nicht

gut zu sehen. Es fällt zwischen den anderen Bauwerken

durch den dunklen Stein auf. Der untere Teil der Fassade

ist mit einer Farbe überstrichen,

aufgenommen am 15.02.2013.

|

Ehemaliger Kalkofen, gemauert aus den Quadern des Oberen

Buntsandsteins. Der Schachtofen zeigt die Technik des

späten 18. oder des frühen 19. Jahrhunderts,wurde aber

nach den Berichten bis um 1920 unregelmäßig betrieben. Der

einzig erhaltene Ofen des Spessarts sollweiter ausgegraben

und erhalten werden,

aufgenommen am 07.05.2013.

|

Heunesäule (siehe weiter unten) am Main in Miltenberg -

durch die Bananenstauden ergibt sich ein südliches Flair.

Oben erkennt man noch die gegenüberliegend vorstehenden

Nocken für das Anschlagen zum Transport,

aufgenommen am 29.09.2012.

|

1948 ganz aus dem örtlichen Sandstein des Buntsandsteins

erbaut: Das kombinierte Rathaus mit Feuerwehrhaus in

Dornau,

aufgenommen am 09.05.2013.

|

Offenbach, Ludwigstraße (gegenüber der IHK): Hier steht

ein Jugenstiel-Doppelhaus aus dem lokalen Basalt erbaut.

Die Gesimse und Laibungen, an Ecken, Fenstern und an den

Erkern sind in Mainsandstein ausgeführt,

aufgenommen am 14.05.2013.

|

Wasserbecken aus Buntsandstein am Museum Papiermühle

Hormburg; man beachte das Pflaster aus Sandstein,

aufgenommen am 30.05.2013.

|

Hier schaut der steinerne "Lindwurm" aus der Sandsteinwand

der Gaststätte Wolzenkeller in Homburg (Gemeinde

Triefenstein) am Rand des Spessarts. Oben der Kopf, in der

Mitte etwas Bauch und des Schwanzende ist eine

Blumenschale,

aufgenommen am 30.05.2013.

|

Der Neubau des Kreiskrankenhauses in Wasserlos mit

einervorgehängten Fassade aus Sandstein, vermutlich aus

dem Spessart,

aufgenommen am 18.05.2013.

|

TRAFO-Haus aus Sandstein westlich von Eschau, nahe der

Straßenkreuzung an der Straße nach Streit,

aufgenommen am 20.04.2014.

|

Die Kapelle in Frohnhofen ist aus einem weißen Sandstein

erbaut, wie man ihn in Eichenberg gewann,

aufgenommen am 16.11.2013.

|

Zaun als Mauer aus Sandstein in Großwallstadt,

aufgenommen am 12.01.2014.

|

Zaun eines Hofes aus sehr großen Sandsteinquadern bei

Großwallstadt,

aufgenommen am 12.01.2014.

|

Im Gebäude aus Main-Sandstein an der Hafenstraße 7 im

Hafen von Hanau ist der Chemiekalien-Händler Stockmeier

untergebracht. Das Gebäude wurde um 1924 gebaut,

aufgenommen am 16.04.2014.

|

Ablauf aus Sandstein unter einer Fensterbank; dahinter war

der Spülstein, einst wohl auch aus Sandstein - aus der

Zeit, in der es keine Abflussrohre im Haus gab,

aufgenommen am 18.05.2013.

|

Typische Verwitterung des schlecht gebundenen Sandsteins

aus Weibersbrunn mit einem Einbau gegen das Lager (rechts

oben) und der Verwendung mit Portlandzementmörtel. Dies

führt zum Erhalt des Mörtels und zur Zerstörung des

Sandsteins, Rathaus Weibersbrunn,

aufgenommen am 18.06.2014.

|

Im römischen Kastelle der Saalburg bei Bad Homburg stehen

7 römische Ältäre (6 hier zu sehen) aus dem Unteren

Buntsandstein (vermutlich aus dem Sandstein von

Obernburg), gefunden im Römerkastell von Stockstadt am

Main,

aufgenommen am 20.06.2014.

|

Miltenberger Sandstein mit Netzleisten als Denkmal auf

einem Kreisel der Umgehungsstraße von Faulbach,

aufgenommen am 05.07.2014.

|

Calcit-Kristalle und Calcit als "Zement" einer

Sandstein-Brekzie aus dem Steinbruch im Oberen

Buntsandstein bei Wüstenzell, gefunden vor 1980,

Bildbreite 10 cm.

|

Netzleisten und Spuren ehemaliger Steinsalzkristalle im

Volpriehausen-Basis-Sandstein in der Mauer der

Zehntscheune in Bad Soden-Salmünster. In den Mauern sind

weiter zu sehen: Dendriten, Rippelmarken, Konglomerate und

Verwitterungsbildungen,

aufgenommen am 16.10.2014

In dem Gebäude firmiert die Kletter-Spezial-Einheit, ein

Unternehmen welches Industrie-Kletterer beschäftigt und

einen Laden nebst Versandhandel betreibt.

|

Nachbau einer Gussform für Bronze, ausgestellt im Museum

Steinheim a. Main.

Ich denke, dass das nicht gut funktioniert, denn man

müsste die Form bei so dünnwandigen Objekten erheblich

vorwärmen und dafür ist der Sandstein nicht geeignet,

aufgenommen am 19.10.2014.

Trotzdem sind sind aus archäologischen Funden zahlreiche

Bronzegussformen gefunden worden.

|

Bis über 30 kg schwere Blidenkugeln, meist aus

Sandstein,im Museum Miltenberg, hergestellt zwischen dem

13. und 16. Jahrhundert,

aufgenommen am 23.01.2015.

|

Wasserleitungsrohre aus Sandstein von der Mildenburg,

zurecht gehauen im 13. Jahrhundert,

aufgenommen am 23.01.2015.

|

Die Alte Schule in Hofstetten: Salzausblühungen im

Sockelbereich mit starken Absandungen und

Rückverwitterung,

aufgenommen am 14.05.2015.

|

Ein Nadelkissen aus Sandstein - gesehen in der

Ausstellung"Steinreich Buntsandstein in Wertheim und

Umgebung" am 25.07.2015 im Grafschaftsmuseum in Wertheim

am Main.

|

"Baum der Hoffnung" des Künstlers R. M. SEILER aus einem

Mosaik aus dem Sandstein Klingenbergs, aufgenommen am

01.01.2016

|

Grenzstein aus Sandstein mit der Nr. 31 aus dem Jahr 1618

zwischen dem gemeindefreien Gebiet Aschaffenburgs und

Volkersbrunn im Hohewart-Wald,

aufgenommen am 26.03.2016.

|

"Willkommen in Karlstein" - zusammen mit blauen Fröschen

auf einem Sandsteinblock im Innern des Kreisels an der B8

zwischen Kahl und Großwelzheim (Gemeinde Karlstein),

aufgenommen am 07.09.2016.

Da es nach Meinung des Bayerischen Innenminsteriums eine

Erhöhung der Verletzungsgefahr bei einem Überfahren des

Kreisels darstellt, musste der Fels und die Spitzhacke

wieder entfernt werden! (Main-Echo vom 7.4.2017). Es ist

schon erstaunlich, um was sich ein Ministerium aus München

alles kümmert. Mit dem gleichen Argument kann man jede

Verkehrsinsel oder Ampel ablehnen oder alle Bäume am

Straßenrand entfernen. Oder die vielen neuen Einbauten in

der Straße

an Ortseinfahrten, die Blumenkübel, Verkehrsinseln zur

"Verlangsamung" des Verkehrs!

|

Originell und schwer wie Stein: Rucksäcke und Handtaschen

aus dem Sandstein aus der A3-Baustelle bei Waldaschff,

hergestellt von C. BECK aus Kleinostheim. Gesehen auf dem

LBV-Gelände zwischen Dettingen und

Kleinostheim am 25.06.2017.

|

Die Laurentiuskapelle mit Friedhof aus dem 14. Jahrhundert

und darauf zahlreicher Altgräber mit Grab-steinen aus

Sandstein, die die Kunstfertigkeit der Steinbearbeitung in

Miltenberg dokumentiert,

aufgenommen am 26.08.2017.

|

Überlebensgroße Sandsteinskulptur von 2018 am Schloss in

Rothenbuch, die den berühmten Wilderer Johann Adam

HASENSTAB (*21.09.1716 in Rothenbuch †3.6.1773

bei Schollbrunn) zeigen soll. Die grobe Plastik wurde von

Marc RAMMELMÜLLER geschaffen.

Aufgenommen am 22.07.2018.

|

Mühlstein aus dem Plattensandstein zwischen Zaunpfosten

ebenfalls aus Sandstein im Park der Kartause Grünau im

südöstlichen Spessart. Randlich sind Platten aus hellenm

Flint eingesetzt, die die Abriebfestigkeit des Mühlsteins

erheblich verbessern;

aufgenommen am 28.07.2018.

|

Steinmetzzeichen in einem Türstock aus den Mauern des

ehemaligen Klosters der Kartause Grünau,

aufgenommen am 28.07.2018.

|

Sandstein als origineller Wegweiser zum Bussig nördlich

von Großheubach. Die Halde des ehemaligenSteinbruchs ist

mit einer Schutzhütte ausgestattet und von hier hat man

einen der schönsten Ausblicke auf das Maintal bis nach

Miltenberg und Amorbach.

Hinweis:

In dem alten Steinbruch suchen Bürger aus dem Ort nach

Calcit in Sinterform in den Spalten des Sandsteins.

|

Staustall bei Großheubach; ein Pferch aus dem hier

anstehenden Sandstein für die Sauen in der Waldweide des

19. Jahrhunderts, als der Sauhirt noch die Schweine in den

Wald trieb, die sich hier das Futter selbst suchen

mussten, besonders wenn die Buchen (Bucheckern) und Eichen

(Eicheln) Mastjahre hatten.

Aufgenommen zur Erstbegehung des Kulturweges "Von Hecke zu

Häcke" am 04.11.2018.

|

Der "Kugelbrunnen" im Ortszentrum von Wombach (Lohr) aus

Sandstein-Kugeln. Links der obersten Kugel lugt das Dach

der Kirche durch,

aufgenommen am 22.12.2018.

|

Das Kloster mit der Kirche in Neustadt am Main ist eine

karolingische Gründung (um 740). Im Vordergrund kann man

die Mauerreste aus dem örtlichen Sandstein und die mit

Folie abgedeckte Grabungsfläche sehen,

aufgenommen am 22.12.2018

Die Kirche im Hintergrund ist ebenfalls aus dem in der

Umgebung anstehenden Sandstein erbaut worden.

|

Einfacher Schleifstein aus einem Sandstein mit dem Antrieb

einer Handkurbel und ohne Schutz und Auflage vor dem

Eingang zum Heimat-Museum in Karlstein-Dettingen a. Main,

aufgenommen am 22.02.2019.

|

Brunnenhaus aus Sandstein an der Höhenstraße in Alsberg

(Ortsteil von Soden-Salmünster) im nordwestlichen

Spessart,

aufgenommen am 13.04.2019.

|

Ein Zaunpfosten aus Sandstein: Dauerhaft und leicht

herzustellen.

Gesehen in Miltenberg am 12.10.2019.

|

2019: Der Fund bei der Verlegung von Versorgungsleitungen:

Einem aufmerksamen Bürger in Meeholz ist es zu verdanken,

dassder Bildstock aus dem hier anstehenden Heigenbrückener

Sandstein nicht abgefahren wurde. Das von einem versierten

Steinmetz angefertigte Kunstwerk stammt wohl aus dem Jahr

1607. Ein Kunsthistoriker wird sich um den Stein und seine

Deutung bemühen,

aufgenommen am 09.02.2020.

|

Achtung: Täuschung!

Sieht aus wie ein Sandstein, ist aber keiner. Kunstfelsen

in einem Garten zwischen Wellpappe und Schule am Mühlweg

16 in Alzenau. Das Teil besteht aus Kunstharz und einem

Trägergewebe;

aufgenommen am 04.07.2020

|

Die Umgegungsstraße in Obernau wurde mit Gabionen

gegenüber der Wohnbebauung abgeteilt, die mit handgroßen

Schrotten aus Sandstein des Buntsandsteins gefüllt sind,

aufgenommen am 10.07.2020.

|

Die Felsfreistellung "Hunnenstein" am Kulturweg

Großheubach Route 2 "Über den Eselsweg zur Engelstaffel"

liegt auf dem Kamm südlich von Großheubach auf etwa 400 m

Höhe. Der örtliche Wanderverein hat in den 1920er Jahren

einen Aufstieg angebaut und die Bäume gerodet, so dass man

einen Blick auf Bürgstadt hatte. Der Wald ist zurück, so

dass es keinen Blick gibt. Die Erosionsformen sind durch

die menschlichen Aktivitäten so verändert, dass man nicht

mehr ermittel kann, ob es sich um (natürliche)

"Opferkessel" handelte.

Aufgenommen am 12.07.2020.

|

Die Heunschüssel südlich von Großheubach. Der im Sandstein

einetiefte Napf hate einen Durchmesser von etwa 40 cm und

ist etwa 8 cm tief. Man nennt solche

Verwitterungsbildungen "Opferkessel". Diese entstehen an

kleinen Vertiefungen im horizontal liegenden Sandstein,

wenn sich Wasser sammeln kann. Dieses löst und führt in

einer selbstverstärkenden Prozess aus Frost, Nässe und

Trocknen zu einer Vertiefung, bis wie hier der Fels

zerbricht und den Kreislauf enden lässt.

Aufgenommen am 12.07.2020.

|

Die wohl älteste erhaltene Verwendung von behauenen

Sandstein-Quadern am keltischen Ringwall des Schlossberges

südlich von Soden. Hier wurde nach einer archäologischen

Grabung 2009 ein Stück der Pfosten-Schlitz-Mauer wieder

aufgebaut, um dem Besucher einen realistischen Eindruck

von der gewaltigen Anlage zu vermitteln;

aufgenommen am 07.01.2021.

|

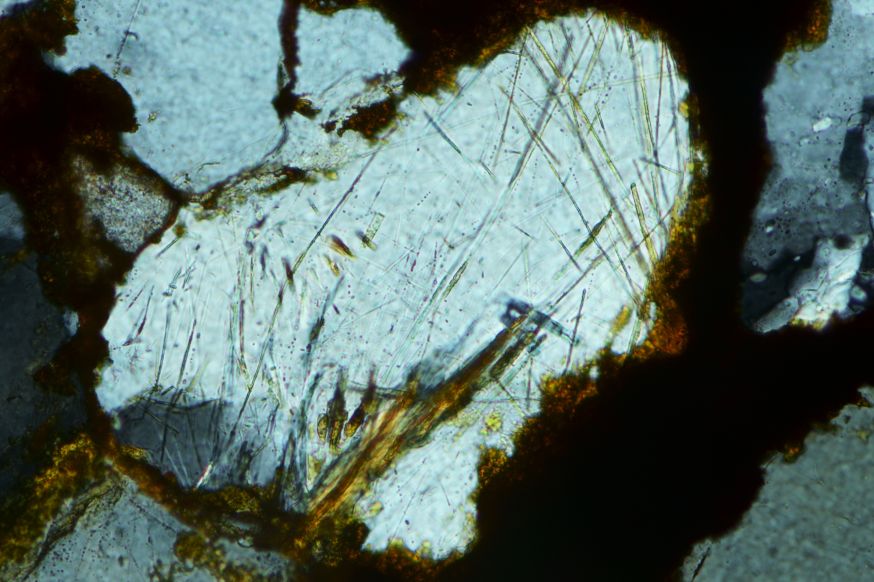

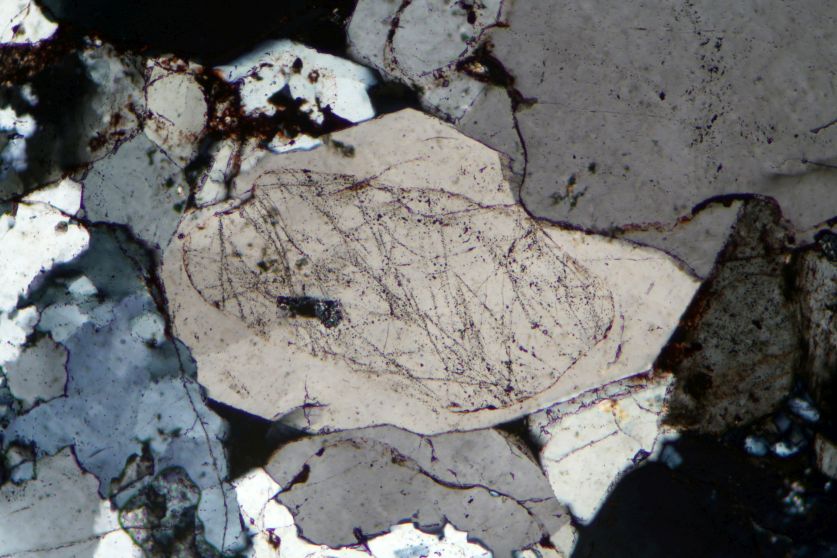

Bei der Untersuchung von Sandstein von Rohrbrunn aus dem

Buntsandstein (Volpriehausen-Formation) fiel ein kleines

Quarz-Korn auf, in dem kleine Amphibol-Nädelchen

eingeschlossen sind. Das Korn ist angelöst und umsäumt von

Illit und Goethit, Dünnschliff, Bildbreite 0,34 mm bei

gekreuzten Polarisatoren.

Daraus kann man schließen, dass das Quarz-Korn aus einem

Gebiet stammen muss, in dem metamorphe Gesteine vorkommen,

also zum Beispiel Erzgebirge, Fichtelgebirge, Oberpfälzer

und Bayerischer Wald, ...

|

Der weiße Sandstein vom Steinbruch an der Kuppe bei

Eichenberg,

aufgenommen am 18.02.2021.

|

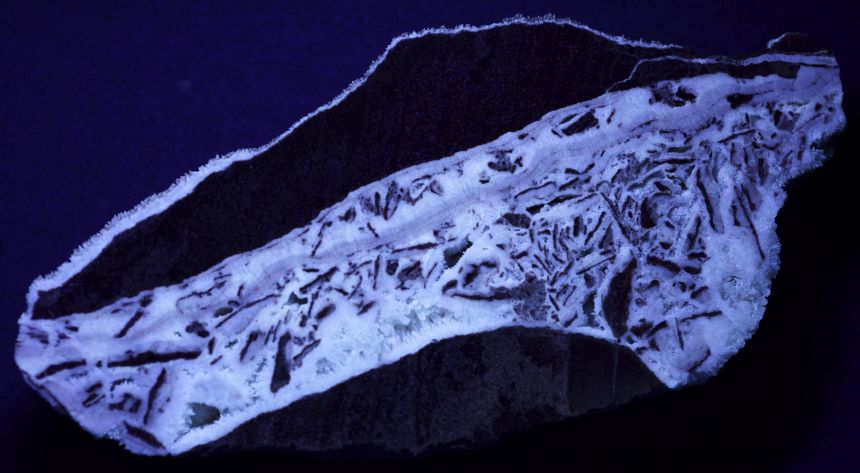

Calcit als Spaltenfüllung im Sandstein von Obernburg,

gefunden in den 1970er Jahren. Oben Tageslicht, unten

unter UV-Licht, Bildbreite 20 cm.

|

Einer der ältesten Grenzsteine im Spessart: Aus Sandstein

gehauen und aus dem Jahr 1559 erhalten. Der steht bei

Alsberg (Bad Soden-Salmünster) im nord-westlichen Spessart

und wurde mit einer Tafel des Kulturweges "Weitblick, Wald

& Wallfahrt" ausgerüstet. Das Foto stammt von der

Erstbegehung am 11.07.2021.

|

Ein Goldball mit einem Eichenblatt aus Sandstein vor dem

1972 gegründeten Golfplatz auf dem man seit 1988 auf 18

Bahnen spielen kann. Zum 25-jährigen Bestehen wurde das

Denkmal an der Zufahrt aufgestellt,

aufgenommen am 11.07.2021.

|

Der Sockel der ehemaligen Scheune des Hofguts Nilkheim

(Aschaffenburg) wurde beim Bau Ende des 18. Jahrhunderts

mit Sockelverblendsteinen aus Sandstein ausgerüstet. Dabei

hat man die rechteckigen Platten mit T-förmigen Ankern am

Plattenrand gesichert und mit Mörtel hinterfüllt;

aufgenommen am 17.08.2021.

|

Merkwürdiges Fossil im Sandstein; leider in einem sehr

großen Felsblock, der eine händische Bergung nicht

zuläasst. Der Steinkern(?) ist 40 cm hoch,

aufgenommen am 17.09.2021.

|

In der ehemaligen Marienkirche in Collenberg

(Reistenhausen) wurde eine Ausstellung zum Sandstein

(Buntsandstein) eingerichtet;

aufgenommen am 20.05.2022.

|

In der Ausstellung wird der Buntsandstein aus allen

Blickrichtungen thematisiert und sein Abbau und die

Verwendung in Zeitdokumenten dargestellt. Besucht am Tag

der Einweihung am 20.05.2022.

|

Eckquader in einer Mauer der Burg über Miltenberg - aber

nachgezeichnet und gerahmt, so dass man die eigentliche

Größe und Farbe der Steine nicht mehr sehen kann,

aufgenommen am 16.06.2022.

|

Natürliche Riefen an einem Sandsteingeröll, enstanden

durch die Verwitterung infolge unterschiedlicher Porosität

und Kornbindung. Gesehen am 03.02.2023 auf einer

Blockhalde in der Kiesgrube der Fa. Weber in Großostheim.

|

Taufbecken des 15. Jahrhunderts in der St.

Laurentius-Kirche in Bieber (Biebergemünd). Das frisch

restaurierte Becken ist aus dem hellen, lokalen

Heigenbrückener Sandstein hergestellt worden. Das

schlichte Becken befand sich über Jahrhunderte außerhalb

der Kirche und wurde im September 2023 auf einem neuen

Sockel wieder an den ursprünglichen Ort in der Kirche

zurück geführt;

Aufgenommen am 09.09.2023

|

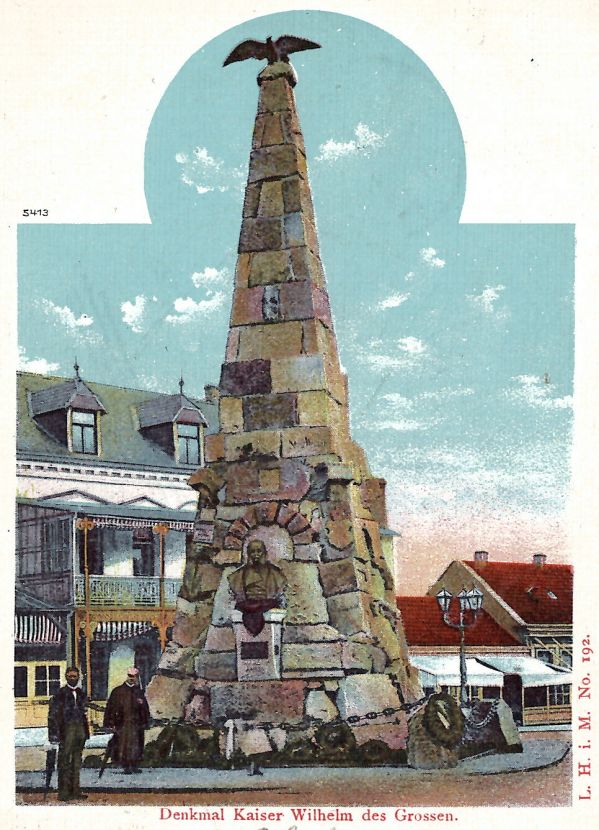

Denkmal zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. (*1797 †1888) in

Norderney von 1899. Dazu haben 75 Städte aus dem Deutschen

Reich Steine gestiftet, darunter auch Aschaffenburg mit

einem 5 t schweren Sandstein (BÄTJE 2002:12). Der aus

Aschaffenburg ist der dunkle Quader in der Mitte in Höhe

der Gauben am Gebäude links.

Wir man auf heutigen Fotos sehen kann, wurden im Laufe der

Jahre Veränderungen vorgenommen. Die gestifteten Rohsteine

wurden angepasst und dann in die Pyramide eingesetzt.

|

Das "Forsthaus" aus dem 18. Jahrhundert(?) am Schloss

Mespelbrunn ist aus dem örtlich anstehenden Sandstein der

Calvörde-Formation (oberer Heigenbrückener Sandstein bis

unterer Miltenberger Sandstein) erbaut. Dies gilt auch für

das Schloss selbst.

Keinesfalls wurde - wie die Führer erzählen - der

Sandstein aus Miltenberg angefahren, was im 16.

Jahrhundert aufgrund fehlender Straßen und

Transportmöglichkeiten (Fuhrwerke) auch für einen Echter

viel zu aufwändig und damit teuer gewesen wäre. Im Bild

sieht man, dass die Fugen im unteren Bereich nach

Feuchteschäden erneuert werden mussten;

aufgenommen am 11.05.2024.

|

Mitting gebrochener Sturz über einer Tür eines Hauses an

der Schlossstraße 7 in Steinbach bei Michelstadt im

Odenwald;

aufgenommen am 24.08.2024.

Der Bruch entstand, weil der Entlastungsbogen über dem

Sturz fehlt und der Druck durch die Mauer darüber den

"Sandsteinbalken" auf der Unterseite auf Zug beansprucht.

Sandstein ist druckfest - aber nicht zugfest, so dass bei

einer solchen Verwendung es zum Bruch kommt. Ein

Holzbalken würde hier nicht brechen, da Holz auch zugfest

ist.

In Steinbach gibt es einige weitere Beispiele für das

Fehlen von Entlastungsbögen über Stürzen.

|

Sandsteinquader in der Umfassungsmauer der Burg Breuburg

(Odenwald) aus dem 12. Jahrhundert (neben der ehemaligen

Zugbrücke), gefertigt aus dem hier anstehenden Unteren

Buntsandstein. Die über Jahrhunderte anhaltende, von der

Biologie unbeeinflusste Expostion nach Südosten hat zu

einer löchrig-kavernösen Verwitterung geführt, die man mit

dem Begriff Tafoni bezeichnet. Sie kommt bei uns an

natürlichen Felsen nicht vor, da Flechten und Moose solche

Flächen schnell besiedeln und damit diese

Verwitterungsform verhindern;

aufgenommen am 24.07.2024.

|

T-förmiges Kreuz in einer möglicherweise

"Wilgefortis-Darstellung" im Gewölbe des

Zelebrantensitzes, erstellt um 1445 in der Kirche St.

Hippolyt in Karlstein-Dettingen a. Main. Der

Main-Sandstein ist mit einer Farbe überstrichen, so dass

man nur an Beschädigungen erkennen kann, welcher Natur der

Stein ist. Dieses Kreuz fand seinen Niederschlag im Wappen

von Karlstein. Die Bildhauerarbeiten wurden vermutlich von

der Frankfurter Bauhütte am Dom erstellt;

aufgenommen am 23.09.2024.

|

Der Eingang der "Zigeunerhöhle" (so genannt in einem

historischen Riss aus dem Jahr 1791) im Heppdieler

Kirchenwald, nahe den in den heutigen Karten genannten

"Schwarzen Steins", wohl der markanten Felsbank oberhalb

im Wald. Es handelt sich um Felsen des Mittleren

Buntsandsteins am Südosthang des Rödeltals südöstlich von

Heppdiel (Gemeinde Eichenbühl). Die Höhle wird durch eine

fast meterdicke Felsbank gebildet, die als natürlich

abgerutscht angesehen werden kann, so dass sich eine Höhle

mit dreieckigem Querschnitt bildet; hier mit Joachim

LORENZ als Maßstab. Im Innern ist eine Bank mit einer

gemauerten Feuerstelle zu sehen, die teilweise verschüttet

ist;

aufgenommen am 30.11.2024.

|

Sandstein vom Lufthof bei Dorfprozelten aus der Grabung

des ASP. Dabei handelt es sich um einen groben Sandstein

der Bernburg-Formation (Tonlagen-Sandstein), also das

oberste des Unteren Buntsandsteins. Der sehr poröse

Sandstein glitzert auf den Bruchflächen. Die Ursache sind

die orientierte Fortwachsungen der runden Quarzkörner, wie

das Bild oben zeigt. Das runde ehemalige Sandkorn ist von

linienförmigen Fluideinschlüssen durchzogen, die in der

Anwachszone fehlen. Der Anwachssaum ist von geraden

Kristallflächen begrenzt.

Dünnschliff unter polarisiertem Licht und gekreuzten

Polarisatoren und einer Bildbreite von 1,42 mm.

|

Die Kirche St. Katharina in Ernstkirchen (Schöllkrippen)

aus dem 14. Jahrhundert ist in den tragenden Teilen aus

dem in der Nähe anstehenden Heigenbrückener Sandstein

erbaut. Dieser helle, gelbliche Sandstein mit zahlreichen

"Poren" lässt sich leicht bearbeiten und war auch später

ein gesuchter Baustein.

Die Sandsteine in der Kirche wurden modern rötlich

angestrichen und mit "Schlieren" versehen, um einen

rötlichen Mainsandstein nachzuahmen (das Taufbecken ist

aus Mainsandstein geschlagen worden)! Die Fungen sind

hellgrau übermalt, so dass man eine Struktur besser sehen

kann;

aufgenommen am 12.04.2025.

|

Ausschnitt aus einer schweren Fährtenplatte im Sandstein

von Richelbach (Gemeinde Neunkirchen) südlich von

Miltenberg, gefunden von Thomas ROSENBERGER. Das Besondere

daran sind die Abdrücke der Schuppenhaut des

saurierähnlichen Tieres erhalten; es ist die

eindrucksvollste Fährte eines Chirotheriums aus

Unterfranken. Da es sich um einen Zufallsfund handelt, ist

die genaue Fundlage in der Rötformation des Oberen

Buntsandsteins nicht bekannt. Nach der Auswertung eines

Dünnschliffs handelt es sich um den Rötquarzit.

Bildbreite 25 cm.

Der ungefähr 200 kg schwere Stein mit dem Spurenfossil

befindet sich derzeit im Römermuseum in Obernburg, wo es

thematisch völlig deplatziert ist. Die Mutmaßung, dass es

sich bei dem Fährtenverursacher um den mit einem

Rückensegel ausgestatten Arizonasaurus (KLEIN

2025:25) handeln könnte, ist schön spektakulär

darstellbar, aber sehr fraglich, weil unbewiesen.

aufgenommen am 27.05.2023.

|

Die Eckquader am Museum Karlstein (erbaut 1905) bestehen

aus Mainsandstein, der mit Farbe überstrichen wurde und

örtlich abblättert, so dass die typische Streifung

sichtbar wird;

aufgenommen am 31.05.2025.

|

Sockelbereich der Ludwigssäule am bergseitigen Ende der

Ludwigsallee in Aschaffenburg am Godelsberg. Sie wurde

1843 zu Ehren des bayerischen Königs LUDWIG I. aus dem

Heigenbrückener Sandstein errichtet, weil er

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanzierte;

aufgenommen am 14.07.2025.

|

|

|

Leider ist der hohe Anteil an Quarz in Sandstein bei der

trockenen Bearbeitung der Grund für die nur geringe

Lebenserwartung der "Steinhauer" (Steinmetze) des

Sandstein-Spessarts gewesen. Der lungengängige Feinanteil erzeugt

beim Menschen die gefürchtete Silikose (lokal als

"Steinhauerkrankheit" bezeichnet), die nach schleichendem Siechtum

und unbehandelt immer zum Tode führt. Dies gilt noch mehr und

schneller für die Kombination Rauchen und Steinbearbeitung. Aber

die geringen sonstigen Verdienstmöglichkeiten im Spessart ließen

oft keine andere Wahl.

Heunesäule aus Sandstein auf dem Marktplatz vor

dem Dom in Mainz,

aufgenommen am 01.09.2007

Die Heunensäule am Dom in Mainz soll über 1000 Jahre alt sein.

Auf den Mainzer Marktplatz gelangte die zu einem Denkmal mit

Bronze "verzierte" Buntsandsteinsäule erst aus Anlass des

1000jährigen Domjubiläums im Jahre 1975. Die senkrecht stehende

Säule wiegt ca. 16 Tonnen, ist 6,40 Meter hoch und hat einen

Durchmesser von 1,20 Meter. Am oberen Ende sind zwei

herausstehende Nocken zu sehen, die man für das sichere Anbringen

von Seilen stehen ließ. Die eindrucksvolle Säule stammt vom

Osthang des Bullauer Berges bei Miltenberg am Main, wo mehrere

solcher Säulen als "Heunensäulen" liegen. Hier an einem Felsenmeer

sollen im 17. Jahrhundert noch 14 Säulen gelegen haben. Man glaubt

dass sie für einen frühen Kirchenbau, vielleicht sogar in Mainz,

verwandt werden sollten. Weitere Säulen wurden nach Nürnberg und

München gebracht und dort aufgestellt.

Außenwand einer Scheune in Dörrmorsbach,

aufgenommen am 07.07.2012.

Sandsteine sind hervorragende Baustoffe, aber nicht alle

Sandsteine des Buntsandsteins im Spessart eignen sich zur

Errichtung dauerhafter Gebäude. Insbesondere bei der Vermauerung

mit kalkarmen Mörteln und Feuchte können erhebliche Absandungen

beobachtet werden, so dass der Mauerverband nicht mehr sicher

gestellt ist.

Die Sandsteine des Mittleren Buntsandsteins eignen sich nur

bedingt für eine Verwendung, weshalb es hier nur wenige

Steinbrüche gibt.

Denkmäler?

Bei der Restaurierung von denkmalgeschützten Gebäuden kann es zu

Schwierigkeiten kommen, dass man das originale Gestein (z. B.

Gelnhäuser Sandstein) nicht mehr kaufen kann, weil es nicht mehr

abgebaut wird und auch keine Steinbrüche mehr gibt (Basalt von

Hanau), in denen sich ein gleiches Gestein gewinnen ließe. Hier

gibt es die Möglichkeit, ein ähnliches Gesteine zu verwenden -

oder man baut in einem der alten Steinbrüche wieder Material ab -

dies würde die Geowisschaftler am meisten freuen. Eine Gewinnung

von einigen m³ Gestein ist in der Regel problemlos, wenn

Besitzverhältnisse und Zufahrten geklärt sind.

Mit der Suche nach einem gleichwertigen und akzeptablen Ersatz

wende man sich an die unten aufgeführten Firmen.

Geologie:

Ca. 75 % der Fläche des Spessarts werden vom Buntsandstein

überdeckt, nur der westliche Teil des Vorspassarts ist davon frei;

d. h. hier wurde er von der nach Osten rückschreitenden Erosion

abgeführt. Als markante Geländekante - meist mit Wald bestanden -

ist er Landschaftsbild leicht erkennbar. Infolge der

Nährstoffarmut werden die Bundsandsteinflächen tradionell mit

Waldbau genutzt:

Links: Blick auf Schöllkrippen mit dem Wald über dem

Buntsandsteins in der Bildmitte,

Rechts: der Mittlere Buntsandstein

zwischen Rohrbrunn und der Haseltalbrücke an der Autobahn A3

westlich von Bischbrunn - ein beeindruckender Aufschluss!

Beim Bau der neuen Trasse der Autobahn A3

zwischen Weibersbrunn und Waldaschaff wurden ab 2013 sehr

eindrucksvolle Aufschlüsse im obersten des Unteren

Buntsandsteins geschaffen. Diese waren nur kurzfristig, aber

jede Woche anders. Hier ist eine Verwerfung bei gleichzeitiger

Kippung der rechten Scholle zu sehen;

Aufgenommen am 06.07.2013.

Aus dem überlieferten Formenschatz kann man die Geschichte

rekonstruieren:

- Rippelmarken (Oszillationsrippelmarken, Zungenrippelmarken,

Interferenzrippelmarken, zusammengedrückte Rippelmarken, ....)

- Schrägschichtungen

- Strömungswülste

- Schleifspuren

- Gerölle (unterschiedliche Größen und Rundungsgrade)

- Netzleisten

- Dehnungsrisse

- Fossilien (sehr selten)

- Trockenrisse

- Steinsalzpseudomorphosen (besser Steinsalz-Kristall-Relikte)

- Carbonat-Pseudomorphosen

- Tongallen oder Tonfetzen

- Regentropfeneindrücke

- Regeneinschlagrippeln

- Frostabplatzungen

- Windschliff, Windkanter

- fossile Böden

- Verfärbungen

- Korngrößenspektren

- mineralogische Zusammensetzung des Sedimentes

- .....

Der Sandstein wurde zu einer Zeit gebildet (251 - 247 Millionen

Jahre), als das heutige Deutschland dort lag wo sich heute die

Sahara ausdehnt (ca. 20° nördlicher Breite)! Während der Trias

drifteten wir dann ca. 10° weiter nach Norden. Hier wurden unter

kontinentalen Bedingungen enorme Sandmassen mit einem nassen, aber

trotzdem ariden Umfeld abgelagert. Dazwischen gab es auch lokal

marine Phasen und Ablagerungen aus Stillwässern. Der grösste Teil

wurde von mehr oder minder periodisch laufenden Flüssen bewegt und

als Spendergebirge wird das im Süden liegende Vindelizische

Hochland angenommen. Gröbere Anteile repräsentieren Schichtfluten

wie auch häufig eine eine Sortierung der Korngrößen zu beobachten

ist (unten größere Körner und oben feineres Korn).

Dass es zu langen Trockenperioden kam, belegen die Trockenrisse

(Netzleisten) im Ton (siehe Bild oben, Bildbreite ca. 28 cm). In

diesem Falle wurde der Ton sanft von Sand überdeckt und beim

Spalten dann wieder frei gelegt (das Stück lag bereits lange im

Steinbruch, so dass der Ton bis auf Reste abgefallen ist. Die

hellen Punkte sind Flechten. Der Glanz enstand durch die Fixierung

der nur ca. 1 cm dicken Platte mit Kunststoff; gefunden im

Steinbruch Wassum, Miltenberg)

Dies betrifft auch die verbreiteten

Tongallen - diese erreichen 10 cm Größe. Deren Entstehung kann

man sich so vorstellen: Nach einer Überflutung wurde zurest der

Sand und später dann auch der Ton in den Stillwässern abgesetzt.

Nach dem Eintrocknen bildeten sich Risse und der Ton zerfiel in

blättrige Brocken. Beim Überfluten mit den nächsten Flut wurde

der Ton leicht abgerollt und im Sand neu fixiert. Dies erfolgte

aber so schnell, dass der Ton weder weich noch aufgelöst wurde.

Bei der heute angreifenden Verwitterung werden die Tongallen

zuerst ausgewaschen und hinterlassen dann die linsenförmigen

Hohlräume.

große Tongallen (teilweise ausgewaschen) im Sandstein, Miltenberg

Die Tonsteinablagerungen sind in den sich nicht bewegenden

Flußarmen und Restseen gebildet worden. Die Schrägschichtung sind

Rinnensedimente eines weit das Gelände überdeckenden, mäandernden

Flußsystems, welches das sich absenkende Germanische Becken von

Süden mit Sedimenten füllte. Wellenrippeln sind verbreitet

überliefert, Trockerisse selten und ganz selten

Steinsalzpseudomorphosen. Auch kugelförmige Konkretionen sind

schichtweise zu erkennen. Als Zeichen einer früheren Bodenbildung

wird der Karneol-Dolomit-Horizont gedeutet.

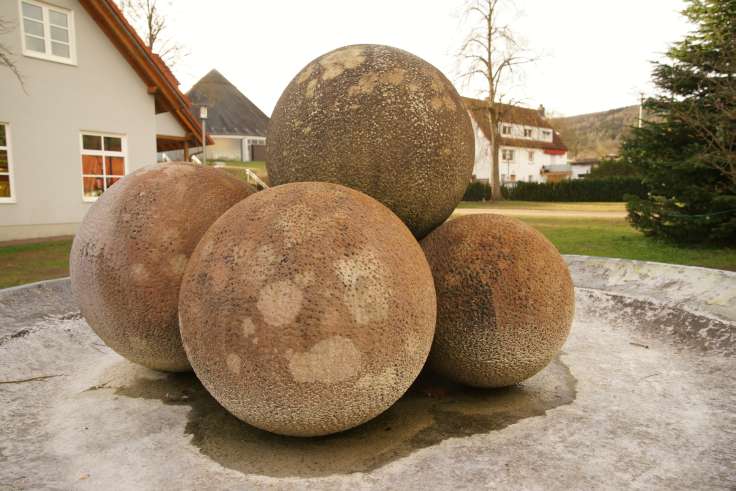

konkretionäre Kugeln im Sandstein

(Spessart-Museum, Lohr am Main)

konkretionäre Kugeln im Sandstein

(Spessart-Museum, Lohr am Main)

An Fossilien sind selten Pflanzenreste und Abdrücke von Sauriern

(Chirotherium sp.) überliefert. Verbreiterter sind

Rollmarken und Grabgänge. Diese sind aber auch leicht mit den

Druckmarken zu verwechseln.

Chirotherium-Fährte (Spessart-Museum,

Lohr am Main)

Chirotherium-Fährte (Spessart-Museum,

Lohr am Main)

Große Fährtenplatte aus dem Sandstein des Oberen Buntsandsteins am

Parkplatz

an der Straße zwischen Külsheim und Bronnbach

(GPS-Koordinaten N 49° 41,008´E 9° 31,542´)

aufgenommen am 18.12.2021

Auch wenn es nicht mehr der klassische Spessart ist, aber bei

Külsheim (westlich von Tauberbischofsheim) gibt es einen

geologisch-naturkundlichen Wanderweg von 5,5 km Länge. An einem

Parkplatz, ca. 2 km nördlich des Ortes an der Straße nach

Bronnbach, wurde unter einem kleinen Dach eine ca. 5 x 2 m große

Sandsteinplatte aus dem Plattensandstein (Oberer Buntsandstein)

aufgestellt, die ca. 20 Fußabdrücke des Chirotherium spec.

beinhaltet. Das Alter des Gesteins liegt bei etwa 247 Millionen

Jahre. Der große Stein wurde am 21.09.1991 von Walter DIETZ aus

Külsheim entdeckt. Vermutlich wurde sie beim Bau der Straße

1860/62 frei gelegt, aber damals nicht beachtet. 1992 konnte der

einige Tonnen schwere Fels geborgen und an die jetzige Stelle

gebracht werden. Die Platte wurde im September 2021 von

Wissenschaftlern des Staatlichen Museums für Naturkunde in

Stuttagart neu untersucht, der Stein geschützt und die Eindrücke

farblich hervorgehoben. Eine rechts angebrachte Tafel hilft bei

der Interpretation zwischen den Abdrücken und dem einstigen

Verursacher der Fährten. Über einen QR-Code können weitere Infos

abgerufen werden.

Die Seltenheit der Fossilien, die geringen Abbaumengen und der

maschinelle Abbau macht Fossilfunde nahezu unwahrscheinlich.

Der Buntsandstein des Spessarts besteht meist aus fein- bis

grobkörnigen Sandsteinen mit tonigen, eisenhalten oder gar

quarzitischen Bindemitteln. Das kann man im Dünnschliff besonders

gut sehen:

Das Dünnschlifffoto zeigt einen leicht eisenhaltigen Sandstein von

Obernburg,

der neben den eckigen Quarzkörnern auch noch angewitterte

Feldspäte enthält

(Bildbreite ca. 2 mm, #Polarisatoren)

Infolge der unterschiedlichen Bindungen der Körner ist der

Sandstein leicht zu bearbeiten - aber dann auch weniger

Verwitterungsresistent. Man kann das an den heute noch stehenden

Bauten gut sehen, dass insbesondere in dem ersten Meter über dem

Boden eine mehr oder minder starke Absandung erfolgt

(Tafonibildung). Aber auch Skulpturen in schattigen Standorten

können stark beschädigt sein.

Die einzelnen Lagen werden durch Tonsteinlagen unterbrochen (bis

zu 15 % der Schichtmächtigkeit). Man unterscheidet heute den

Unteren- (aus Gelnhausen- und Salmünster-Folge), Mittleren- (aus

Volpriehausen-, Detfurth-, Hardegsen- und Solling-Folge) und

Oberen Buntsandstein (aus Rötfolge). Die Einheitennamen wie

Miltenberger- und Heigenbrückener Sandstein haben heute nur noch

lokale Bedeutung. Die Mächtigkeiten und Fazies unterliegen starken

Schwankungen.

Der "Miltenberger Sandstein" (Calvörde-Formation) knapp unterhalb

der Bernburg-Formation im Steinbruch Aubach (Wanderer-Parkplatz)

ca. 900 SO von Wiesen an der Straße von Wiesen nach Frammersbach.

Der Steinbruch wurde dankenswerterweise im April 2012 vom Bewuchs

frei gestellt (durch Bayerische Biodiversitätstrategie, Main-Echo

vom 11. Mai 2012 S. 21), so dass man die Sandsteinwände wieder gut

sehen kann; (siehe Spessartführer

Aufschluss Nr. 133 S. 227, GPS-Koordinaten: N 50° 6,316´ E 9°

22,708´). Der Steinbruch war zumindest zeitweise bis 1928 im

Betrieb, meist im Winter.

aufgenommen am 01.05.2012

Die Mächtigkeit der Sandsteine liegt im zentralen Spessart bei

ca. 530 m und es ist damit die mächtigste Gesteinsabfolge in

Unterfranken! Der Name Buntsandstein ist im Spessart kaum

gerechtfertigt, da fast nur rote und gelbliche Farben vorkommen.

Die rote Farbe wird von einer sehr dünnen Ümhüllung der Sandkörner

mit dem Eisenoxid Hämatit verursacht. Stellenweise sind die

Feldspatanteile in weiße Tone verwittert, so dass auch lokal (z.

B. bei Eichenberg) weißliche Sandsteine vorkommen.

Auch so etwas gibt es: Ein Harnisch im Sandstein,

gefunden von Maria LINDNER bei Ebenheid, knapp südlich des

Spessarts,

Bildbreite 7 cm

Der Sandstein ist hier stark beansprucht und gestaffelt

verschoben, so dass rundliche Bruchstücke entstehen, die wegen der

Striemung als "Pflanzenfossilien" interpretiert werden könnten.

Aber es ist nur Sandstein. Die gestriemten Harnischflächen sind

überzigen von Muskovit-Schüppchen, Tonmineralien und

feinstschuppigem Hämatit, der dem Begutachter rote Finger erzeugt.

Dies zeigt, wie schwer eine sichere Ansprache von Gesteinen sein

können.

Im weitläufigen Steinbruch auf dem Gipfel der Nebelkappe bei

Großheubach wurde

der Plattensandstein (Röt-Formation des Oberen Buntsandsteins) in

zahlreichen,

kleinen Abbauen gewonnen und mit Fuhrwerken zum Main gefahren. Der

rote, plattig

absondernde Sandstein (Name!) weist zahlreiche silbrig glänzende

Muskovit-Schüppchen

auf. Die Mehrzahl der Abbau stammen aus der Zeit nach 1843 und der

Abbau ist seit

den 1960er Jahren eingestellt. Heute zeugen nur noch die Wege,

Halden und die

wenigen Felsen - von Pflanzen überwuchert - von einer lange

anhaltenden

Steingewinnung,

aufgenommen am 04.11.2018

Früheres Wohnhaus des Steinbruchbesitzers an

der Kuppe bei Eichenberg.

Das frei stehende Haus wurde aus dem hellen bis weißen Sandstein

gefertigt.

Die Geschichte des Buntsandsteins ist dem im Vergleich zu anderen

Gesteinen wenig attraktiven Sandstein nur schwer zu entlocken,

weshalb sich nur sehr wenige Geologen diesem Gestein verschrieben

haben. Das Gestein ist sehr gleichförmig, beinhaltet keine visuell

schönen Mineralien und es gibt nur wenige, gute Aufschlüsse trotz

des großen Verbreitungsgebietes.

Die anderen Gesteine - Muschelkalk und Keuper - die in die Trias

gehören, sind im Spessart bis auf einen Erosionsrest bei

Unterwittbach abgetragen worden.

Mineralien:

Der Buntsandstein äußerst arm an neugebildeten Mineralien.

Verbreitet ist nur Calcit, der als weiße bis braune Kristalle

(Skalenoeder) und Krusten in Spalten gebildet wurden. Weiter gibt

es dabei den Formenschatz wie in Tropfsteinhöhlen zu beobachten,

allerdings in sehr bescheidenem Umfang. Solche Bildung werden an

geeigneter Stelle noch heute gebildet (z. B. neben dem

Möbelgeschäft "Spilger" bei Obernburg, südlich von Obernburg oder

auch aus Steinbrüchen bei Weibersbrunn). Diese Calcite zeigen auch

eine sehr intensive gelbe bis rote Fluoreszenz und teilweise auch

eine Phosphoreszenz (Nachleuchten).

Verbreitet sind auch Eisen- und Manganerze als synsedimentäre

Bildungen lokal angereichert ("Eisensandsteinbank"). Diese

enthalten dann erdigen bis glaskopfartigen Goethit und schlecht

kristalline Manganoxide. Stellenweise versuchte man einen Abbau

der Erze, was sich jedoch aufgrund der geringen Fe-Gehalte kaum

lohnte.

Die verbreiteten Baryt-Gänge (auch Schwerspat genannt) im

Sandstein wurden viel später aus hydrothermalen Lösungen in den

Störungen ausgeschieden. Da sie bis in den Buntsandstein reichen,

wurden sie später gebildet. Heute geht man von einem jurassischen

bis kreidezeitlichen Alter aus. Die an vielen Stellen des

Spessarts bergbaulich genutzten Gangzüge mit den reichen

Schwerspat-Vorkommen von bis zu 5 m Mächtigkeit bestehen meist aus

weißem Baryt ohne eine größere Vielfalt an Begleitmineralien.

Von den einst vielen Steinbruchbetrieben um Miltenberg existieren

nur noch die Fa. Wassum und die Fa. Zeller.

Steinbruch der Fa.

Wassum, Miltenberg

1904 gründete der Straßenbauunternhemer Friedrich Wassum einen

Steinbruchbetrieb. Dieser wurde von Erich Wassum fortgeführt und

wird heute von Thomas Wassum geleitet. In dem treppenförmig

angelegten Steinbruch werden Werksteine gewonnen. Man bohrt

senkrecht nahe nebeneinander ab und sprengt die großen Blöcke

vorsichtig ab.

aufgenommen am 16.10.2004

aufgenommen am 03.07.2020

Im eigenen Betrieb erfolgt das Sägen und die weitere Zurichtung

zu den zahlreichen Produkten. Der Miltenberger Sandstein wird als

"Roter Mainsandstein" gehandelt. Man gewinnt in dem kleinen

Steinbruch nördlich von Miltenberg jährlich ca. 5.000 m³

Werkssandstein und stellt daraus Werksteine, Blockstufen,

Restaurierungs- und Bildhauerarbeiten, Bossenverblender, Fassaden-

und Fußbodenbeläge und Bruchsteine für die Gartengestaltung her.

Referenzobjekte sind beispielsweise: Obermainbrücke und der

Eiserne Steg in Frankfurt, die Erf-Brücke in Riedern, Bahnhof

Schöllkrippen, Fa. NUKEM in Alzenau, Schloss Maisenhausen, diverse

Kirchen, ....

Die braurote Farbe, die weißgraue Streifung und eine Pigmetierung

aus Eisenoxiden machen den besonderen Reiz des Sandsteins aus. Der

dickbankige Sandstein wird durch 2 Hauptkluftsysteme in klotzige

Quader gegliedert. Die braunen Tüpfel im Sandstein sind wohl

Pseudomorphosen von Eisenoxiden nach früheren Carbonaten (aus

diesem Grund wurde der Sandstein früher "Pseudomorphosensandstein"

genannt). Die bis zu 40 cm mächtigen, dünnplattigen

Zwischenschichten aus Tonsteinlagen sind stellenweise reich an

Muskovit. Stratigraphisch gehört der Miltenberger Sandstein heute

zur in die höchste Calvörde(-Gelnhausen)-Folge und in die tiefere

Bernburg(-Salmünster)-Folge.

Die Fa. Wassum, Miltenberger Natursteinwerk Peter Wassum

GmbH, Im Söhlig 9, 63897 Miltenberg, Tel.: 09371/2781 betreibt

neben dem Steinbruch eine Steinbearbeitung. Hier arbeiten derzeit

ca. 30 Menschen in allen Betriebsteilen.

Zum Besuch fahre man in Miltenberg in Richtung Klingenberg,

überquere am Bahnhof die Bahngleise und biege bei der nächsten

Straße rechts ab ins Industriegebiet "Nord". Hier folge man der

Beschilderung.

Im weitläufigen Betriebsgelände steht ein geschmackvoll

eingerichtetes Bürogebäude mit einem hübschen Ausstellungsraum, in

dem man den Sandstein in seiner vollen Schönheit anschauen kann.

Auf den Freiflächen werden die zugesägten und bearbeiteten

Steinblöcke gelagert.

Steinbruch der Fa. Franz

Zeller (Umpfenbach) in Kirschfurt:

Am 1.1.1890 wurde die die Fa. Franz Zeller gegründet (man feiert

2015 125-jähriges Firmenjubiläum); vorher war er Geschäftsführer

der Fa. Winterhelt in Miltenberg. 1892 unterstützen die Söhne

Ludwig und Edmund den Betrieb und man besaß 4 Steinbrüche und

Werkplätze in Bürgstadt und Miltenberg. In der Gründerzeit groß

geworden (vor dem 1. Weltkrieg waren durchschnittlich 300

Mitarbeiter angestellt), beschäftigte man 1926 130 Mitarbeiter. Ab

1953 leitete Ernst (Sohn von Ludwig) die Geschicke des

Unternehmens. 1963 trat Franz ZELLER in den Betrieb ein und führte

ihn bis 2009. Seit dieser Zeit leiten den Betrieb die Tochter

Martina ZELLER-BRAUN und der Steinmetz Dieter BRAUN.

aufgenommen am 01.08.2008

Die Fa. Zeller (Franz Zeller

KG Natursteinwerke, Eichenbühler Str. 11, 63930 Umpfenbach,

Tel. 09378/777) betreibt in der 5. Generation mit ca. 50

Mitarbeitern noch heute in der Region 8 Steinbrüche, von denen der

in Kirschfurt innerhalb des Spessarts liegt. Man stellt in einem

neuen Produktionswerk in Umpfingen bei Miltenberg daraus eine

große Vielfalt an Sandsteinprodukten her. Dies reicht von

Restaurationen für historische Gebäude bis hin zu

Fassadenelementen von Neubauten. Typische Arbeitsfelder sind

Brücken, Krankenhäuser, Kirchen, chemische Industrie, Sparkassen

und Banken, Villen, Einfriedigungen, Brunnen und Grabsteine.

Auch die Fa. Zeller wie Winterheld u. a. betrieb als Abbaumethode

zur Felsgewinnung das Unterhöhlen. Dabei wurde am Wandfuß eine bis

zu 2 m hohe Kerbe bis zu 10 m in den Fels geschlagen. Man ließ

dabei Pfeiler stehen und stützte mit Holstempeln zusätzlich ab.

Anschließend wurde mit Schwarzpulver diese Stützen weggesprengt,

so dass die bis zu 50 m hohen Wände einstürzten. Dieses Verfahren

führte infolge der nach "Gefühl" ausgelegten Sicherheiten zu

Unfällen.

Heute sind die Abbauwände bis zu 10 m hoch. Man bohrt senkrechte

Löcher in dichtem Abstand und sprengt dann die Blöcke ab. Auch

werden große Blöcke durch Abkeilen gewonnen. Die so gewonnen

Steine werden mittels Radlader, Bagger und Krane bewegt und dann

ins Werk nach Umpfenbach verfahren.

Der Steinbruch der Miltenberger

Industriewerk KG

Industriestraße 4, 63927 Bürgstadt, Tel: 09371/4005-0,

e-mail: info@miltenberger-industriewerk.de, wird auch von der Fa.

Zeller genutzt. Der sehr große Steinbruch liegt nahe des

Theresienhofs bei Kirschfurt.

Aufgenommen am 08.01.2008

Der nur wenig verwachsene Steinbruch Kirschfurt mit den schön

gebänderten Sandsteinen (nördliche Steinbruchwand im Januar 2008).

Früher wurden mit einer Anlage Schotter gebrochen, die mit

Schiffen auf dem Main abgefahren wurden. Es bestand Ende der

1970er Jahren eine Kapazität von ca. 400.000 t pro Jahr. Aufgrund

von geänderten Anforderungen an den Schotter für die Bahn musste

der Betrieb eingestellt werden.

Der hier gewonnene Sandstein wird als "Mainsandstein" bezeichnet.

Er wurde weit geliefert und man kann ihn beispielsweise in

folgenden Städten bewundern: Frankfurt, Wiesbaden, Mainz,

Karlsruhe, Freiburg, Dortmund, Hamburg, Chemnitz, Lübeck, Berlin,

Zürich, St. Petersburg, ...

Im Bild (Bildbreite ca 40 cm) oben sieht man kleine, weiße

Flecken. Dabei handelt es sich um Reduktionshöfe. Diese

entstanden, weil das färbende Eisenpigment im Sandstein

kugelförmig um ein Zentrum - oft aus einem Erzkörnchen -

weggeführt wurde. Der diesem zugrunde liegende Prozess ist bisher

kaum verstanden, da diese Höfe besonders in geologisch alten

Gesteinen ganz unterschiedlicher Art zu beobachten sind.

Im beeindruckenden Steinbruch Kirschfurt sind schön gezeichnete

Sandsteine weit verbreitet. Hier wechseln helle Partien mit wenig

Eisenoxiden mit sehr eisenreichen in schönder Schräg- und

Kreuzschichtung ab. Ein großer Teil der Färbungen ist

synsedimentär angelegt worden. Die großen, rotbraunen Tongallen

belegen eine fluvatile Genese des Sandsteins (die gezeigten Blöcke

wurden aus dem Produktionsprozess aussortiert). Insbesondere die

Toneinschlüsse wittern sehr schnell aus und hinterlassen Löcher,

die kaum ein Kunde in einer Fassade toleriert.

Aufgenommen am 03.09.2006

Die nicht zur Werksteingewinnung nutzbaren Steine und Felsen

werden vielfältig verarbeitet (hinter den Wörtern sind Prospekte

im PDF-Format hinterlegt):

Die Partien, die nicht zur Werksteingewinnung verwandt werden

können, gehen in den Gartenbau oder werden zu Schrotten gebrochen,

so dass man das bunte Gemisch aus unterschiedlich gefärbten Lagen

zur Füllung von Gabionen verwenden kann. Das Material wird im

Sand- und Kieswerk der Fa. Fritz Weber GmbH & Co. Miltenberger

Industriewerke KG in Bürgstatt gebrochen und ausgesiebt. Die Reste

werden dann zu einem scharfen, braunroten Brechsand aufgemahlen.

Aufgenommen am 21.02.2012

Die großen, alten und aufgelassenen Steinbrüche

sind nicht ganz ungefährlich. Am 28.03.2005 stürzte eine größere

Menge Gesteinbrocken bis zu einigen Tonnen Gewicht auf ein

Autohaus in Miltenberg (siehe Main-Echo vom 29.03.2005 auf

Heimat-Rundschau-Seite) und erzeugte hier Schäden. Anschließend

erfolgten umfangreiche Sicherungsmaßnahmen.

Reistenhausen, eine einst

berühmte Sandsteingemeinde am Main

(heute Ortsteil von Collenberg am Main)

An der Hauptstraße in

Reistenhausen: Sandsteinhäuser

aufgenommen am 25.04.2011

Hier schaut der Sandstein aus allen Mauern.

Hier lebten die die Steinbarone der Arnolds und Henchs.

Hier gibt es alte Steinbrüche.

Hier wurden die Steine am Main behauen und auf Schiffe verladen.

Baustein für 2 € zugunsten des Museums

Bildbreite 12 cm

Hier gibt es ein im Werden begriffenes Heimatmuseum:

Der Förderverein zur Erhaltung der Bildstöcke und historischen Werte

e. V. unterhält in einem Haus an der Brunnenstraße 27 (97903

Collenberg) ein Museum. Das Haus wurde als Donation von dem

"Steinbaraon" Venantius Arnold um 1940 als Kindergarten an die

Gemeinde vermacht. Im Jahr 2001 begann man mit der Einrichtung eines

lokalen Museums zum Erhalt der Historie. Bei dem in einfachem

Sandstein erreichtete Gebäudekomplex ist selbst das Hofplaster aus

Sandstein gelegt. Im Innern sind historische Bilder und Werkzeuge

der einstigen Steinhauerei ausgestellt.

Der Schwerpunkt ist sicher die handwerkliche Tradition des Ortes;

derzeit werden textile Erzeugnisse und Fertigkeiten gezeigt. Die

Öffnungszeiten (unregelmäßig) erfrage man bei der Gemeinde oder beim

Trägerverein.

Das Museum direkt an der Durchgangsstraße von Miltenberg nach

Kreuzwertheim (Kirschfurt nach Fechenbach),

aufgenommen am 25.04.2011

Wenn man Reistenhausen besucht, dann versäume man nicht, sich auch

den Friedhof mit vielen alten Grabsteinen aus Sandstein anzuschauen

- darunter sind viele Steinhauer. Dieser Friedhof liegt nur wenige

hundert Meter vom Museum entfernt am Hang.

Sandstein in Vollendung.

Das monumentale Grabmahl der Arnolds (links) und der "Friedhof" für

nicht mehr benötigte Grabsteine - außerhalb der Friedhofsmauer

(rechts)

aufgenommen am 25.04.2011

Der geologische Wanderweg

an der Grenze zwischen Schöllkrippener Gneis, Zechstein und

Buntsandstein:

Im Vorspessat, östlich von Schöllkrippen, wurde am Samstag, den

11. September 2010 der Kulturrundweg Schöllkrippen 2 "Streifzug

durch die Erdgeschichte" zusammen mit dem Spessartbund Ortsgruppe

Schöllkrippen eingeweiht. Unter reger Teilnahme von etwa 80

Besuchern aus der Umgbung* konnte im Anschluss der ca. 4 km lange

Weg bei schönem Wetter begangen werden; Erläuterungen gaben die

Herren Himmelsbach, Schlenke, Stühler und Lorenz. An der Strecke

wurden 7 große Tafeln aufgestellt, die die lokale Geologie im

regionalen Kontext darstellen. Der Weg fußt auf einem bereits vor

40 Jahren begründeten Lehrpfad von Dr. Gerhard Kampfmann; er ist

somit der älteste Lehrpfad des Spessarts.

Die Eröffnung des Rundweges fand bei ausgezeichnetem Wetter

und musikalischer Unterhaltung durch die Kahlgründer Sänger

statt. Der pyramidale Felsblock

links besteht aus dem Schöllkrippener Gneis. Rechts im Bild (von

links) Akkordeonspieler der Kahlgründer Sänger, Dr. Gerrit

HIMELSBACH, Frau HAIN, Bürgermeister

von Schöllkrippen Rainer PISTNER, stellvertrende Landrätin

Marianne KROHNEN, Dr. Walter MERGNER von den Bayerischen

Staatsforsten und Joachim LORENZ (Foto

Helga Lorenz).

Der Beginn ist entweder vom Naturschwimmbad oder vom Hof

Schabernack (Gaststätte; nahe an Vormwald) aus möglich. Der Weg

ist leicht begehbar; der größte Höhenunterschied führt zum

Standort der Alteburg, einer mittelalterlichen Motte. Entlang des

Weges passiert der Wanderer den Schöllkripper Gneis (anstehend und

als Felsblock), dann die Sedimente des Zechsteins (als

dunkelbraune bis schwarze Tonsteine und Dolomit, darin eingestreut

weißer Baryt (Schwerspat), einen

eindrucksvollen Steinbruch im Unteren Buntsandstein (auch

Heigenbrückener Sandstein, heute Calvörde-Formation genannt), ein

kleines "Felsenmeer" und die Wasseraufbereitung von Schöllkrippen

(Arsenproblematik). Das zugehörige blaue Faltblatt ist beim Archäologischen

Spessartprojekt, der Gemeinde Schöllkrippen und beim

Spessartbund Ortsgruppe Schöllkrippen erhältlich.

Die Teilnehmer der Schlussrunde während der Eröffnung

hatten spontan die Gelegenheit,

das Wasserwerk von Schöllkrippen auch von Innen anschauen zu

können. Der

Bürgermeister Rainer Pistner gab dazu ausführliche

Erläuterungen.

Dabei ist der Sandsteinbruch am Röderhof (unweit der Rodberghütte

des Spessartbundes) nach seiner Freistellung von den Bäumen durch

die Bayerische Staatsforsten unter der Leitung von Herrn Schlenke

besonders beeindruckend (als Geologe wünscht man sich aber, dass

die östliche Hälfte des Steinbruches auch noch vom Baumbewuchs

befreit wird). In der ca. 20 m hohen Felswand sind die typischen

Merkmale des Buntsandsteines erkennbar: Schrägschichtungen,

Tonklasten, Störungen und die sandige Verwitterung an der

Oberfläche. Infolge der vielen Klüften und losen Felsen kann man

nur davor warnen, ohne Schutzhelm an die stellenweise überhängende

Steinbruchswand zu gehen.

Die mächtige Felswand des Unteren Buntsandsteins im

Steinbruch am Röderhof

östlich von Schöllkrippen (Foto Helga Lorenz).

Die Wegführung durch auch außerhalb des Waldes eröffnet bei gutem

Wetter zahlreiche Fernblicke in den Kahlgrund und damit auch zu

anderen geologisch-mineralogischen Besonderheiten, wie z. B. zum Kalmus.

Über dem Kalmus erhebt sich der aus Quarziten und

Glimmerschiefern bestehende

Hahnenkamm (436 m), erkennbar an den Sendemasten.

*Die Schöllkrippener Bevölkerung hatte bis auf weinge Teilnehmer

keine Zeit, da gleichzeitig der Spessartbund Ortgruppe Schöllkrippen

auf eine 125jährige Geschichte zurück blicken konnte und dies an der

Rodberghütte gefeiert werden musste.

Am 13.10.2012 wurde in einem sehr familiären Kreis und in

Anwesenheit der Witwe, Kinder und Enkel von Dr. KAMPFMANN der

Geologische Rundweg mit einer Tafel auf Schöllkripper Gneis

ausgerüstget, die an den Spessartforscher aus Schöllkrippen erinnern

soll:

Die Redner Gerhard STÜHLER, Bürgermeister Rainer PISTNER, ein Enkel

von Gerhard KAMPFMANN, Dr. Dieter MOLLENHAUER und Dr. Gerrit

HIMMLSBACH würdigten das Lebenswerk des Forstdirektors Dr. Gerhard

KAMPFMANN (*8. Oktober 1923, †15. Mai 2012).

Römermuseum

Obernburg

Untere Wallstr. 14

Obernburg a. Main

Hier kann man römische Sandsteine anschauen:

Links: Eine bedeutende Sammlung von ca. 35 Weihesteinen aus

beschrifteten Sandsteinen der Benefiziarien, von denen aber nur

wenige ausgestellt sind.

Mitte: Der (Sand-)Stein mit der Inschrift zur Errichtung des

Kastells Obernburg (heute würde man vom Grundstein sprechen)

Rechts: Der Leiter des Museums, Dr. Leo Hefner, erläutert die

Bedeutung der Funde aus der obernburger Nekropole am Beispiel

eines Grabsteines aus Sandstein in einer Nachbildung des

eigentliches Grabes.

aufgenommen am 27.10.2008

Ein Teil der ausgestellten Steine wurden aus Kirchen und Mauern

gerettet (man hatte die behauenen Steine aus der römischen

Produktion weiter verwandt). Die Steine waren nach der Herstellung

in römischer Zeit weiß gekalkt worden, dann die Schrift farbig

hervorgehoben und der Stein schön bunt bemalt worden - also völlig

anders als heute.

Das kleine Museum zeigt im Gewölbekeller des Untergeschoßes einen

Mithraskult, im EG die Steine und im 1. Obergeschoß die Keramiken,

Münzen, Beschlagteile, Werkzeug, Glas und Neuerwerbungen.

Burg Partenstein

Ein eindrucksvolles Beispiel für die mittelalterliche Verwendung des

hier anstehenden Heigenbrücker Sandsteins ist die Burg Partenstein,

kanpp außerhalb und über dem Ort auf der Westseite auf einer

Bergschulter gelegen. Wie man aus den Funden weiß, war auch diese

Burg von ca. 30 x 20 m Größe im unteren Teil völlig aus dem

Sandstein erstellt. Die Steine waren aus den wenig behauenen oder

zugerichteten Steinen mit einem Kalkmörtel vermauert. Lediglich die

Ecken waren aus großen Bossenquadern gefertigt, die man aus den

dickeren Bänken herstellte.

Hier hat der örtliche Geschichts- und Burgverein Partenstein in

Zusammenarbeit mit der Archäologischen Spessartprojekt unter Leitung

von Harald Rosmanitz neben den Ausgrabungen auch eine

mittelalterliche Baustelle nachempfunden, so dass man sich eine

Vorstellung machen kann, wie man z. B. die Mauersteine mit einem

einfachen Kran angehoben hat. Das hölzerne Hebewerk wurde von einem

Tretrad angetrieben, in dem ein oder mehrere Menschen laufen

mussten. Zum jährlichen Burgfest wird die Funktion vorgeführt.

Das Tretrad mit einer Last aus Sandstein,

aufgenommen am 26.06.2011.

Burg Wildenstein

Die Doppeltoranlage im Zugang der Burg Wildenstein,

aufgenommen am 09.06.2012

Die Burg Wildenstein knapp oberhalb des gleichnamigen Ortes bei

Eschau ist vom Mittleren Buntsandstein (Volpriehausen-Wechselfolge)

umgeben und daraus erbaut. Davon zeugen die beiden Steinbrüche, die

gleichzeitig als Burggraben fungieren. Der Sandstein führt wenige

Tongallen. Die einzelnen Sandstein-Bänke sind durch Tonsteine

unterbrochen, die eine leichte Geinnung von Bausteinen ermöglichen.

Der graubraune Sandstein glitzert schön in der Sonne, ist also

kieselig gebunden, aber nur relativ schwach, so dass das Gestein nur

bedingt als Baustein geeignet ist, weil es bei einer Belastung

oberflächlich absandet.

Das Mauerwerk der Umfassungsmauer ist sorgfältig ausgeführt worden

und stammt etwa aus dem 13. Jahrhundert. Die Mauern des Palas

dagegen wurden nicht so sorgfältig hergestellt. Dabei sind die

einzelnen Steine nur ganz grob zugerichtet worden und auch nicht

satt in das Mörtelbett gelegt worden, so dass es Zwischenräume gab,

die der Belastung nicht stand hielten und so sind in den Mauern

zahlreiche Risse zu sehen, die aufgrund von Druckbelastung in der