Gab esVulkane im

Spessart?

Ja,

zum Beispiel bei Mainaschaff!

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Der kleine, alte und zugewachsene Steinbruch "Teschenhöhle" bei

Mainaschaff

mit den Felsen eines Olivin-Nephelinit in einer Schlotbrekzie,

rechts unten am

Bildrand erkennt man die Erläuterungstafel,

aufgenommen am 19.10.2003.

Lage:

Lage:

Steinbrüche und Schürfe im westlichen Strietwald südöstlich von

Kleinostheim, nahe der Autobahn (BAB A3 Frankfurt - Würzburg nahe

der Ausfahrt Aschaffenburg West) und nördlich des Sportgeländes von

Mainaschaff an einem, am Wald vorspringenden, bewaldeten Hügel

(Geologische Karte 1:25000 Blatt 6020 Aschaffenburg, R 350642

H 553995, siehe auch OKRUSCH et al. 2011 S. 213,

Aufschluss 105). Das Gelände war wegen des starken Bewuchses

jahrelang kaum begehbar. Durch das Anlegen des Kulturrundweges

(siehe unten) wurde ein leichter Zugang bis zum tiefsten Punkt des

Aufschlusses geschaffen und eine Tafel mit Erläuterungen aufgestellt

(Tafel Nr. 4; siehe im Bild oben rechts unten).

Schutzhütte an der Teschenhöhle bzw. Trails der Mountainbiker (im

Hintergrund die mit Foile abgedeckten Bahnen),

aufgenommen am 31.03.2025.

Inzwischen ist der südliche Teil von einem Mountainbiker-Club

gepachtet worden, die hier einen Parcour eingerichtet haben. Man

achte auf schnell fahrende Radfahrer! Durch die Umbauten im Wald

sind hier keine Schlotbrekzien mehr sichtbar.

An der Stelle des heutigen Loches befand sich früher ein

markanter Fels (eingezeichnet in einer Karte von Aschaffenburg aus

dem Jahr 1843), (Nachdruck im Vermessungsamt Aschaffenburg). In

Mainaschaff wird die Lokalität als „Teschenhöhle“ bezeichnet, ohne

dass der Grund für den merkwürdigen Namen bekannt ist.

Der auffällige Name kann von dem Gesteinsnamen Teschenit (benannt

von HOHENEGGER 1861) abgeleitet worden sein. Das Ergussgestein

wurde nach einem Ort in Nordwestböhmen benannt (bei TRÖGER, W. E.

(1969): Spezielle Petrographie der Eruptivgesteine, Ein

Nomenklatur-Kompendium mit 1. Nachtrag Eruptivgesteine.- 2. Aufl.,

450 S., Nr. 565 f).

Hinweis:

Das Gebiet des

Strietwaldes wurde im Herbst 2003 durch den 25.

Kulturrundweg "Tulpenbaum & Co." des Spessart-Projektes

erschlossen. Der ca. 8 km lange Rundweg beginnt und endet am

Nordfriedhof von Aschaffenburg (etwas nördlich der Autobahn

A3 Frankfurt-Würzburg). Er erschließt den ehemaligen

Lehrforst der früheren Forstuniversität (1819-1910) in

Aschaffenburg. Dieser enthält stellenweise auch ältere Bäume

aus Nordamerika, die hier angepflanzt wurden. Im

Steinbachtal passiert man die markanten Felsen

("Jahnfelsen") und Blockmeere der hier sehr harten

Rotgneise. An 5 bzw. 6 Stationen des Weges informieren

einheitlich gestaltete Tafeln über Menschen, Landschaft,

Geschichte und Geologie.

Die abgesetzte Station

Nr. 6 ist der "Dicke

Stein" an der Autobahn am Pfaffenberg vor Goldbach,

leicht mit dem Auto zu erreichen. Eine Zufahrt zu der

Sehenswürdigkeit wurde eingerichtet, der es auch

gehbehinderten Menschen ermöglicht, den Steinblock aus der

Nähe anzuschauen.

Ein Faltblatt

(Aschaffenburg Route 1 Strietwald/Damm mit englischer und

französischer Kurzfassung) dazu kann beim Archäologisches

Spessart-Projekt e. V. www.spessartprojekt.de,

angefordert werden.

Geologie:

Das unscheinbare Gesteins-Vorkommen hat eine wirklich

bewegte Geschichte:

Es war einmal vor ca. 43 bis 44 Millionen

Jahren (Eozän) ...

Nur etwa 3 Millionen Jahre, nachdem das Maar von Messel - erschlossen durch die

weltberühmte Grube Messel - durch einen Vulkanausbruch

entstanden ist, kam es hier beim heutigen Mainaschaff

ebenfalls zu einem sehr explosiven Vulkanausbruch.

Die Gegend befand sich damals etwa auf der geographischen

Breite von Neapel, ohne dass es auch Alpen als Hochgebirge

gab. Der Gesteinsabtrag war damals noch nicht weit

fortgeschritten, so dass die Erdoberfläche hier - wo sich

heute Mainaschaff befindet - aus Buntsandstein bestand. Einen

Main oder auch einen Spessart gab es damals noch nicht.

Nachdem die nephelinitische Gesteinsschmelze (Magma),

getrieben von den Gasen, entlang von Rissen (Störungen) den

Weg vom oberen Erdmantel bis nahe zur damaligen Erdoberfläche

gefunden hatte, kam es beim Kontakt zum Grundwasser in den

Störungen unterhalb der heutigen Erdoberfläche zur Bildung von

großen Mengen an Wasserdampf, was zum Aussprengen eines großen

Trichters führte (solche schüsselförmigen, flachen Hohlformen

nennt man Maar). Eine "Aschewolke" erreichte sicher einige km

Höhe und die ausgesprengten Massen wurden in der Umgebung zu

einem Kraterwall deponiert. Die feinen Anteile wurden vom Wind

weit verweht und bedeckte die eozäne tropische Pflanzenwelt

(sie ist wie die Tierwelt aus den Funden im "Ölschiefer" der

Grube Messel überliefert; der See in Messel war vermutlich

bereits mit Sediment gefüllt, so dass es hier keine Schicht

aus Tephra nachweisbar ist bzw. nicht als solche erkannt oder

der Wind wehte in eine andere Richtung). Die instabilen, weil

zu steilen Wände der Vertiefung sanken nach der Exposion ein,

verschlossen den Krater, damit wurde der Gasdruck erhöht bis

zum Bersten - und erneut wurde das Material ausgeworfen.

Dieser Vorgang wiederholte sich oft, bis sich ein

Gleichgewicht aus dem Druck von Innen und der schüsselförmigen

Hohlform mit dem Wall außen herum gebildet hatte. Die

Schuttmassen aus großen und kleine Gesteinsfragmenten bilden

die noch lose Schlotbrekzie. Der Feinanteil in den Massen

legte sich nach dem Absinken (wenn keine Thermik die Wolke in

der Luft halten kann) in den Krater. Die vielen feinen

Partikel sind gute Kondensationskeime, so dass sich aus der

Ausbruchswolke Regen bildete; dabei kommt es auch zur Bildung

von Blitzen, was man von rezenten Vulkanausbrüchen kennt. Die

kleinen kondensierten Wassertropfen aus der Ausbruchswolke

durchfeuchteten das Material und es bildete sich sich die

Lapilli, die als kleine Steinchen zu Boden fielen; sie kann

man heute noch im Gesteinsdünnschliff nachweisen.

Der Krater hatte am Schluss der explosiven Phase einen

Durchmesser von sicher einigen hundert Metern. Dann wurde die

flüssige Gesteinsschmelze gefördert und diese drang in das

expolsiv gepulverte und zerkleinerte lockere Gestein ein und

erstarrte als gang- und zylinderförmige Massen. Infolge des

Wassergehaltes kam es erneut zu Explosionen, was die

chaotische Lagerung der erstarrten Gesteinsmassen erklärt. Das

sind die harten, schwarzen Felsen, die später zur

Schottergewinnung abgebaut wurden. Wie die Landoberfläche über

der Ausbruchsstelle (Kraterkegel, Maar, Vulkanbau, usw.) nach

dem Ende des Ausbruches ausgesehen hat, der Tage oder auch

Monate, unter Umständen mit Unterbrechungen, dauerte, kann

nicht mehr ergründet werden. Vermutlich bildete sich aufgrund

des feuchtwarmen Klimates ein See, der zunächst ohne Abfluss

war. Wie in Messel bevölkern dann Krokodile, Schildkröten und

Fische das Wasser, in dem regelmäßige Algenblüten zu einer

Sedimentation führen, so dass der See nach tausenden Jahren

wieder mit Sediment gefüllt war.

Details kann man nicht mehr ergründen, da alles über der

heutigen Landoberfläche wieder wegerodiert wurde und somit

alle Spuren weggewischt sind. Die einhundert oder zweihundert

Meter aus dem überlagernden Buntsandstein wurden ebenso

abgetragen wie der Bröckelschiefer und die Sedimente des

Zechsteins (auch gering mächtige Tonsteine des

Bröckelschiefers). Die kleinen Schollen an der

Spessartrandverwerfung wurden in Millionen von Jahren

staffelförmig nach unten verlagert und so wurden alle Spuren

der einstigen Oberflächenformen zerstört. Da es auch keine

nahe Senke gibt, die Abtrag aufnehmen konnte, wissen wir über

diesen Umweg auch nichts. Übrig blieb aber die "Wurzelzone"

des Sprengtrichters, dessen Felsen aus dem vulkanischen

Gestein als Härtlinge aus dem Gneis herauswitterten und so die

Aufmerksamkeit der Menschen einholten.

Die harten Gesteinspartien wurden als "Basalt" in einem

kleinen Steinbruchbetrieb im frühen 19. Jahrhundert abgebaut

und zu Schotter (und vielleicht auch Pflastersteinen)

zerklopft. Die topographischen Karten zeigen bis ~1830 keinen

Steinbruch, sondern eine Signatur für einen steilen Hügel;

erst das Uraufnahmeblatt von 1846 zeigt dann einen Abbau.

Übrig geblieben ist eine wilde Landschaft aus kleinen

Trichtern, die mit dem Vulkan selbst nichts zu tun haben. Die

relativ weiche und wenig witterungsbeständige Schlotbrekzie

wurde als nicht verwertbarer Anteil einfach in der Umgebung

als Halden aufgeworfen.

Der Wald und ein fast undurchdringlichen Bewuchs aus

Brombeeren, Waldbingelkraut, Drüsigem Springkraut, Holunder,

Bergahorn und Brennesseln eroberte das Terrain zurück, so dass

kaum mehr etwas an die vulkanische Natur erinnert. Hinzu

kommen befahrene Fuchs- und Dachsbauten in den Halden.

In der warmen Jahreszeit achte man hier auf Zecken!

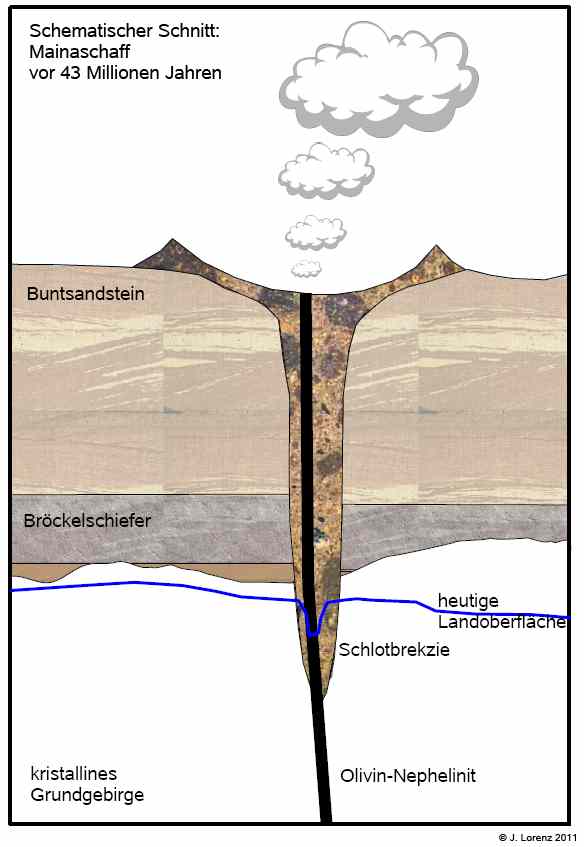

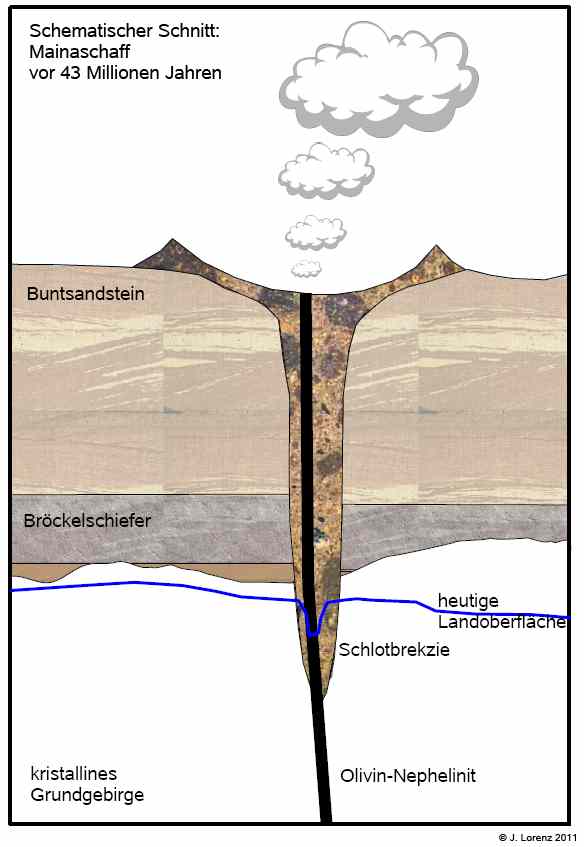

Stark vereinfachter Schnitt durch den Vulkan von

Mainaschaff zum Zeitpunkt der aktiven Phase mit

der heutigen Landoberfläche.

Innerhalb des hier anstehenden Muskovit-Biotit-Gneises

(Orthogneis vom Goldbacher Typus; Rotgneis) ist vor 43-44 (+/- 3)

Millionen Jahren (Ma) ein schwarzes Ergussgestein von

basaltähnlichem Aussehen (genauer ein Olivin-Nephelinit;

Nephelinite sind Alkali-Vulkanite aus Nephelin, keine Feldspäte,

aber Olivin, Augit, Magneit, ...) aus dem Erdinnern aufgedrungen

und hat die damalige Landoberfläche erreicht (damit kann die

Stelle als Vulkan gelten).

Es der einzige gesicherte, geologisch junge Vulkan im Spessart

innerhalb des Mainvierecks - bei allen anderen weiß man nicht ganz

sicher, ob die vulkanischen Gesteins-Massen die frühere

Landoberfläche erreichten und damit als Vulkan gelten können.

Links:

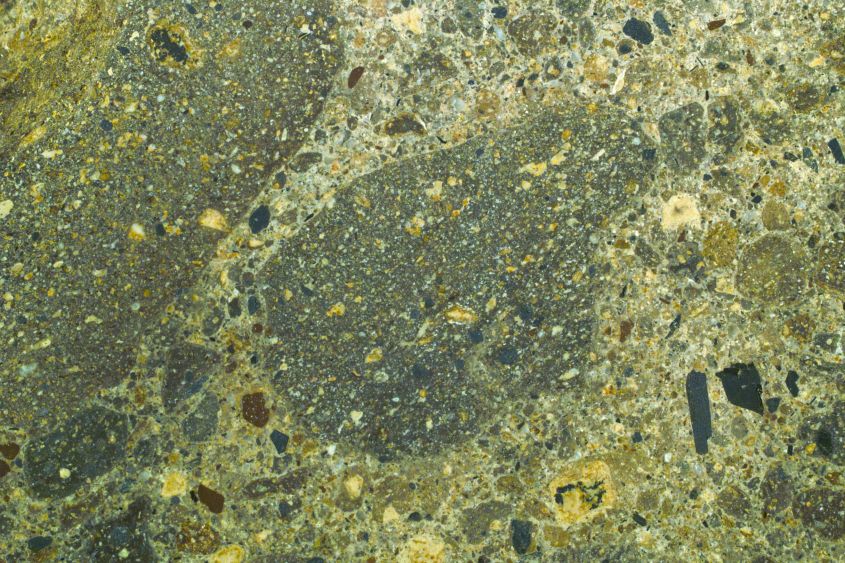

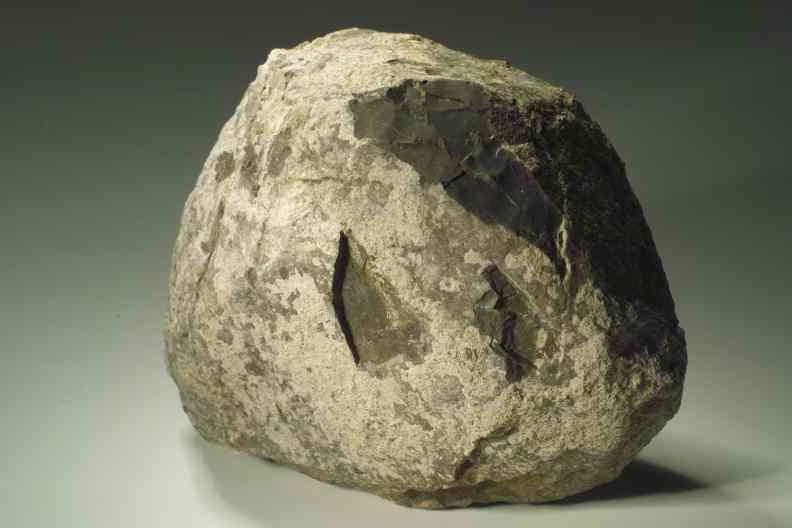

Im Bild oben ist ein größerer Block des Olivin-Nephelinit und

darüber ein frisches, angeschliffenes Stück abgebildet;

aufgenommen am 19.10.2003.

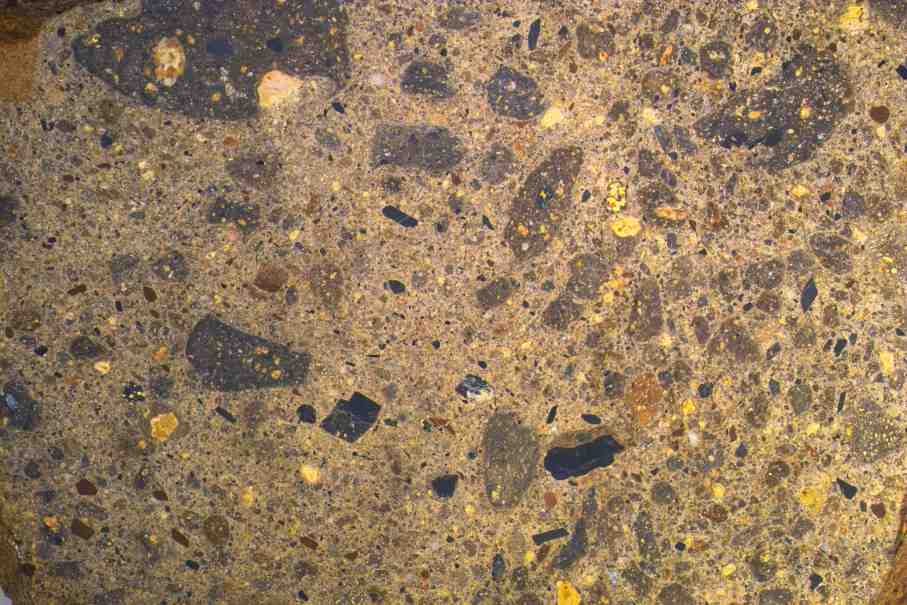

Rechts:

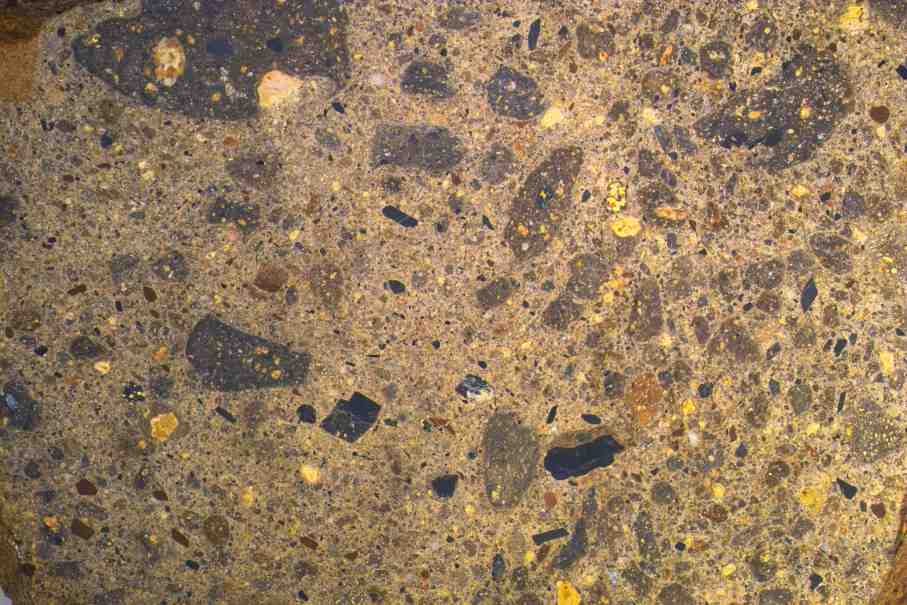

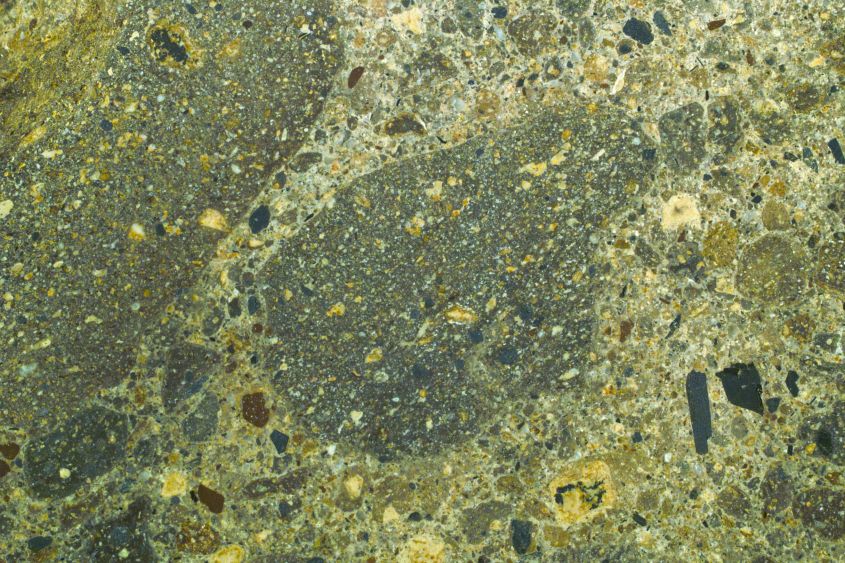

Schlotbrekzie (angeschliffen und poliert); in der feinkörnigen

Grundmasse "schwimmen" Basaltstücke, Sandsteinchen,

Gneisbröckchen,

Hornblende, verwitterte Olivine, .... So ein Gestein entsteht,

wenn bei einem Vulkanausbruch die ausgeworfenen Gesteinsmassen

wieder in den

Schlot fallen, dann wieder ausgeworfen werden, dabei wieder

zerkleinert und so fort. Nach dem Verfestigen entstehen leichte,

tuffartige Gesteine

mit einer höchst wechselvollen Zusammensetzung;

Bildbreite ca. 9 cm.

Der vulkanische Tuff wurde als "Gestein des Jahres

2011" der Öffentlichkeit präsentiert.

Es konnten zwei nahe beieinander liegende, unterschiedlich große,

nahe bei einander liegende Durchbrüche kartiert werden. Davon

sieht man heute noch die von einer Steinbruchtätigkeit im 19.

Jahrhudert übrig gelassene Schlotbrekzie (gelblichgrauer bis

rotgrauer Schlottuff). Dieser wurde stellenweise vom Nephelinit

durchbrochen. Es handelt sich bei dem Schlottuff um ein weiches

Gestein (und im trockenen Zustand leichtes Gestein) mit

Bruchstücken aus:

- Olivin-Nephelinit

- Buntsandstein

- Bröckelschiefer

- Peridotite

- Gneise

- Hornblende

- Augit

- Biotit

- Hornblendite

- Pyroxenite

- weitere, aber meist nur im Mikroskop sichtbare Bestandteile

des Aschen- bis Lapillituffs aus Lava- und Glasaschen mit einem

alterierten Bindemittel.

Dünnschliffbild (#Polarisatoren) der Schlotbrekzie aus kleinen

Basalt-

Stückchen zwischen zerbrochenen Gesteinsbestandteilen, durch einen

"Zement" aus Dolomit verkittet, also eine Art natürlicher "Beton";

Bildbreite 5 mm.

Die jetzt noch sichtbaren Felsen sind seit vielen Jahren der

Verwitterung ausgesetzt und von Flechten und Moosen überwachsen.

Frische Gesteine sind gegenwärtig nicht sichtbar (dies könnte man

nur mit einem Bagger erreichen, der nochmals etwas Gestein

abbaut).

Der größte Teil des "Basaltes" wurde abgebaut und als Schotter

verwendet. Der häufig auftretende Buntsandstein und die seltenen

Stücke des Bröckelschiefers sind randlich durch die Hitze der

Schmelze und der Gase gefrittet, was man als dunklen Saum gut

erkennen kann. Dies bedeutet, dass die Quarzkörner des Sandsteins

nicht geschmolzen sind, sondern das Bindemittel thermisch

verändert wurde. Für ein Schmelzen des Quarzes war die Temperatur

mit vielleicht 950° C und die Wärmemenge nicht ausreichend.

Im Bild erkennt man den gefritteten Saum um den Buntsandstein,

dessen

Schichtung erkennbar horizontal verläuft. Am Kontakt zum oben und

seitlich angrezenden Olivin-Nephelinit ist die Frittung intensiver

ausgefallen

und die Verfärbung aufgehellt. Die kleinen und großen, schwarzen

Einschlüsse sind die gut spaltbaren Hornblenden und Biotit,

Bildbreite 18 cm.

Die ebenfalls vorkommenden Peridotite (ein u. a. aus Olivin

bestehendes Gestein aus dem oberen Erdmantel!) sind völlig in eine

serpentinitsche Masse verwittert. Die Glimmer in den Gneisstücken

sind ebenfalls thermisch verändert. Der hohe Anteil an

Kristallauswürflingen und Hornblende- und Pyroxen-Knollen weist

auf eine gasbetonte und heftige Explosionstätigkeit hin. Die

schweren Knollen weisen auf einen sehr schnellen Aufstieg des

Magmas hin, denn sonst wären diese in der ruhenden Schmelze des

Magmas wieder unter gegangen. Man schätzt den Aufstieg aus

vielleicht 30 bis 50 km auf wenige Tage.

Die Buntsandstein-Einschlüsse bestätigen, dass zum Zeitpunkt der

Erpuption der (untere) Buntsandstein mit dem Bröckelschiefer hier

noch vorhanden war. Dieser ist heute wegerodiert und die nächsten,

bereits isolierten Vorkommen mit Buntsandstein finden sich erst

einige km weiter nordöstlich bei Rottenberg (Zeugenberge des

Kloster- und Gräfenberges).

Solche Brekzien entstehen, wenn bei einer vulkanischen Eruption

Gesteinsbrocken wieder zurück in den Förderschlot fallen. Diese

können dabei fragmentiert und auch mehrfach in die Luft

geschleudert werden. Als der Ausbruch sein Ende fand, erstarrte

das Gestein als betonartige Schmelze, reich an kantigen

Bestandteilen. Dies ist die einzige Stelle an der sich im Spessart

nachweislich ein Vulkan befand. Es ergibt sich aufgrund des Alters

als auch der Ausbruchsstellen im Odenwald einen Zusammenhang mit

dem Einbruch des Oberrheingrabens.

Solche und ähnliche Ergussgesteine sind von vielen Stellen im

Spessart (Kleinostheim, Hohl, Rückersbach, Alzenau, Bessenbach,

Keilberg, Königshofen, Lettgenbrunn, Horbach, Villbach, ....) und

Odenwald (z. B. Großostheim, Mömlingen) bekannt.

Der inzwischen völlig abgebaute Basalt als Erosionsrest zwischen

Alzenau und Kahl ist mit 17 Ma deutlich

jünger und muss in Verbindung mit dem Vogelsbergvulkanismus

gesehen werden.

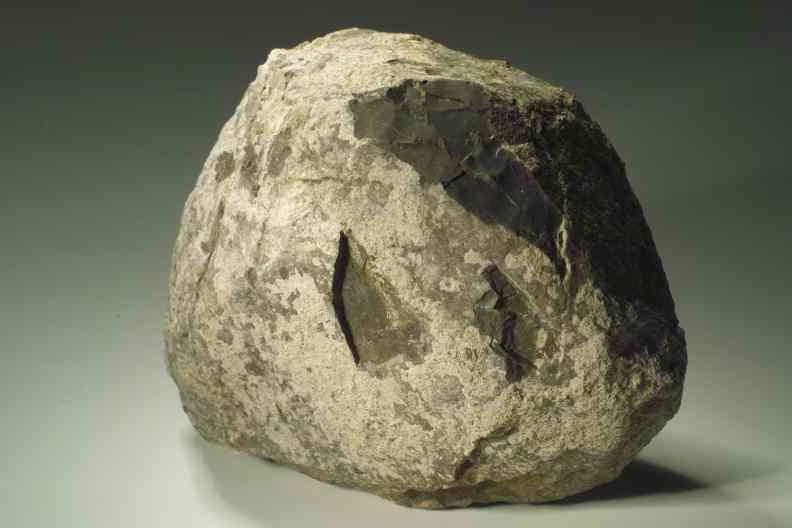

Heigenbrückener Sandstein in der Schlotbrekzie, durch die

Hitze der Förderprodukte randlich gefrittet und verfärbt,

gefunden 1972,

Bildbreite 12 cm.

|

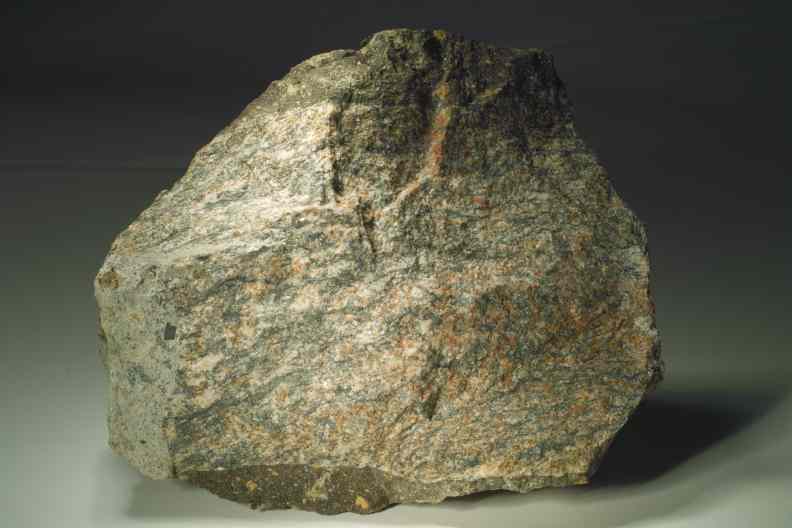

Heller Heigenbrückener Sandstein mit randlicher Verfärbung,

mit Tongallen (Tonklasten) und einer Tonschicht, die infolge

der Hitze gebrannt (verziegelt) wurde, gefunden 1972,

Bildbreite 11 cm.

|

Stück ehemaliger Tonstein aus dem Bröckelschiefer,

verziegelt (gebrannt) aus der Schlotbrekzie, gefunden 1972,

Bildbreite 10 cm.

|

Großer, leicht angewitterter Biotit-Kristall mit gerundeten

Kristallkanten in der Schlotbrekzie, gefunden 1972,

Bildbreite 7 cm.

|

Großes Teilstück eines schwarzen, grobkristallinen

Hornblendit aus der Schlotbrekzie, gefunden 1972. Diese sehr

schweren Gesteine stammen aus dem oberen Erdmantel!

Bildbreite 15 cm

Angeschliffen und poliertes Stück eines Hornblendits mit bis

zu 1 cm großen, metallisch glänzenden Magnetit-Körnern in

der schwarzen Hornblende, besonders gegen den Rand in der

Schlotbrekzie,

Bildbreite 4 cm.

|

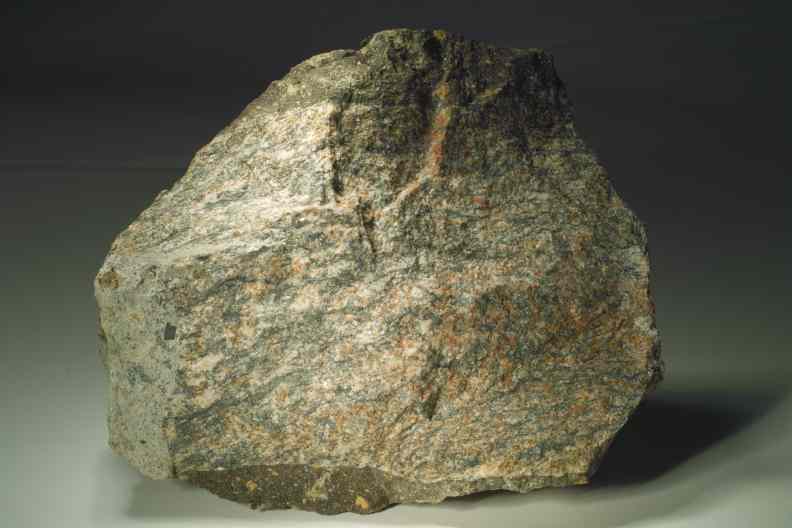

Thermisch etwas veränderter Gneis aus der Schlotbrekzie,

gefunden 1972,

Bildbreite 15 cm

Olivin

Ein aus Olivin und weiteren Mineralien wie Pyroxene

bestehender Peridotit im Basalt. Solche Stücke fand man zum

Zeitpunkt des aktiven Steinbruchs, wie ein Sammlungsstück im

Naturwissenschaftlichen Museum in Aschaffenburg belegt.

Bildbreite 6 cm

|

Der im Untergrund und der Umgebung anstehende Muskovit-Gneis

als Bestandteil der Schlotbrekzie. Solche

Kristallin-Bruchstücke sind erstaunlicherweise recht selten,

Bildbreite 4 cm

|

Der Tuff ist das Zeugnis für die vielen Ausbrüche und das

wieder Zurückfallen der noch nicht kalten Bestandteile, die

dann zu neuen Brocken zusammengeschweißt wurden,

angeschliffenes Stück

Bildbreite 3 cm

|

Bestandteil in der Schlotbrekzie ist reichlich Hornblende

als Spaltstück. Die meisten schwarzen Einschlüsse stellen

eisenreiche Hornblende dar,

Bildbreite 3 mm

|

Völlig zersetzter Olivin, ein Gemisch von verschiedenen

Mineralien welches als "Iddingsit" bezeichnet wird;

Bildbreite 3 mm

|

Weißer, rissiger Quarz aus einem Gneis als untergeordneter

Bestandteil der Schlotbrekzie,

Bildbreite 1,5 mm

|

Schwarzer, wenig verwitterter Biotit als seltener

Bestandteil der Schlotbrekzie,

Bildbreite 10 mm

|

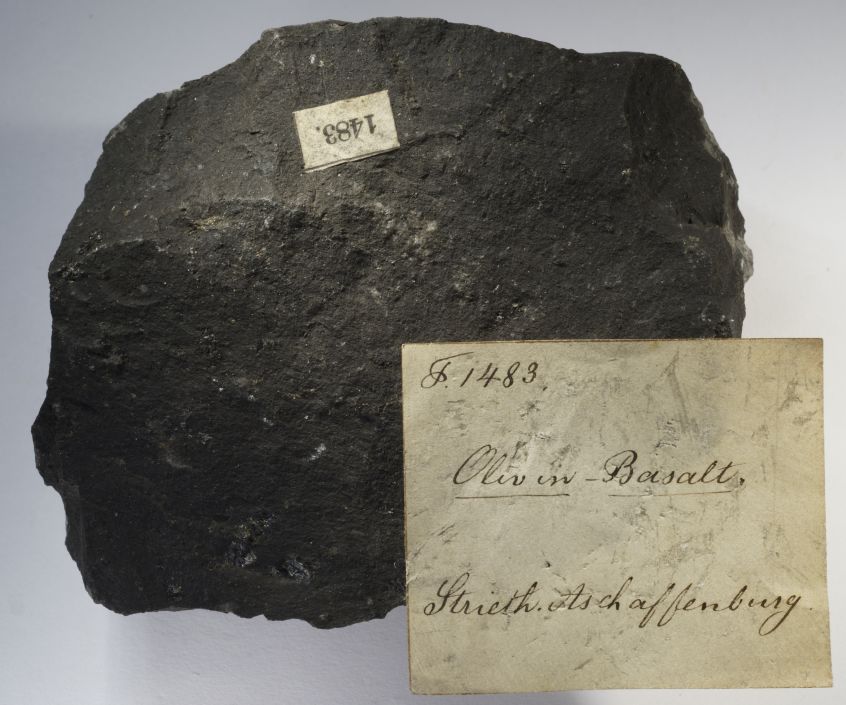

Historisches Belegstück:

Handstück aus dem 19. Jahrhundert des unverwitterten

Olivin-Nephelinits aus der petrographischen Sammlung des

Friedrich-Dessauer-Gymnasiums in Aschaffenburg. Der

zugehörige Sammlungszettel nennt "Olivin-Basalt, Strieth.

Aschaffenburg";

Bildbreite 10 cm.

|

|

Infolge der weit fort geschrittenen Verwitterung und des Verfalls

der Abbaue sind solche Funde kaum mehr möglich.

Mineralien:

Das ungewöhnliche Ergussgestein weist kaum sichtbare Mineralien

auf. Einzig in der Schlotbrekzie finden sich ab und zu kleine

Kristallbruchstücke von bis zu cm-großen, schwarzen

Hornblende-Einschlüssen (Hornblendite). Interessant sind darin

eingewachsene, bis zu 1 cm große Magnetit-Körner. Bei dem sehr

schweren Gestein handelt es sich entweder um ein Kummulat oder ein

Material aus dem oberen Erdmantel. Verbreitet sind auch bis zu

cm-große, randlich gerundete Biotit-Kristalle bzw. -fragmente.

Drusen kommen kaum vor, so dass sich keine frei gewachsenen

Kristalle bilden konnten.

Die Zeolithe der älteren Literatur konnten bisher nicht bestätigt

werden. Infolge der leichten Verwitterung und der schlechten

Aufschluss-Situation ist davon kaum mehr etwas zu sehen bzw. zu

finden.

Literatur:

HOFBAUER, G. (2016): Vulkane in Deutschland.- 224 S., zahlreiche

farb. Abb. und Karten, Zeichnungen und Fotos [Wissenschaftliche

Buchgesellschaft] Darmstadt.

LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte

Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 20 - 21, 5 Abb..- in

Karlsteiner Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom

Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.

LIPPOLT, H. J., BARANYI I. & TODT, W. (1975): Die

Kalium-Argon-Alter der postpermischen Vulkanite des nordöstlichen

Oberrheingrabens.- Aufschluss Sonderband 27, S. 205 - 212,

Heidelberg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 653ff.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, S. 95 - 97, Berlin.

MURAWSKI, H. (1992): "Nur ein Stein" Geologie des Spessarts.- 308

S., 58 teils farb. Abb., Museen der Stadt Aschaffenburg.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

SCHMEER, D. (1973): Petrographische und genetische Beobachtungen

an Einschlüssen (Knollen) in kleinen Tuffvorkommen der Umgebung

von Aschaffenburg.- Geologica Bavarica 67, S. 215 - 228,

München.

STREIT, R. & WEINELT, Wi. (1971): Erläuterungen zur

Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt 6020 Aschaffenburg.-

S. 106-116, München.

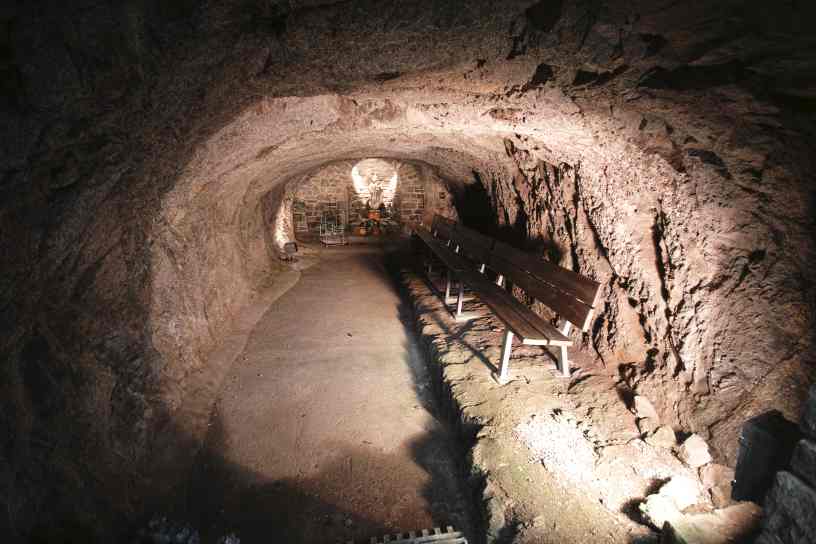

Der

Kapellenberg bei Mainaschaff

Der Berg aus Gneis ("Goldbacher Gneis") wird seit langem als

Weinberg genutzt. In ihm wurde im 19. Jahrhundert ein Bierkeller

(Brauerei Nikolaus Ofenstein in Mainaschaff, gegründet 1876)

angelegt, in dem das Eis zum Kühlen des Biers gelagert wurde,

bevor es Kältemaschinen gab. Der nicht mehr genutzt Bierkeller

wurde in den 1970 von Rudolf ROTH wieder entdeckt, 1995 frei

gelegt und zu einer Grotte ausgebaut. In ihm ist der Goldbacher

Gneis sehr frisch aufgeschlossen. Infolge der Klüftung erinnert

das nicht ausgebaute Innere an die Grube Wilhelmine bei

Sommerkahl.

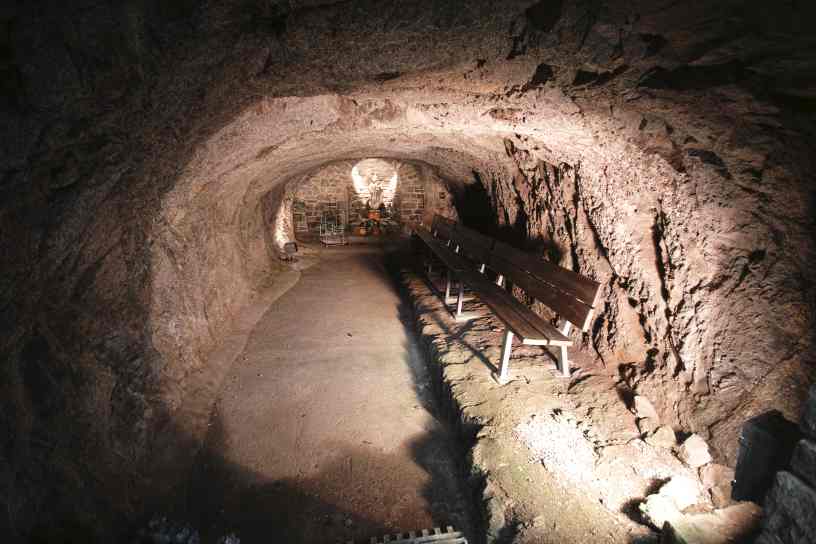

Der Bierkeller im Goldbacher Gneis bei Mainaschaff,

aufgenommen am 03.10.2012.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite