Der ehemalige Basalt-Steinbruch

zwischen Alzenau und Kahl a. Main

-

ein Lavastromrest aus dem Vogelsberg?

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Der alte Steinbruch ist heute ein idyllischer See im

Kiefernwald - nur 2,6 m tief!

Links: ca. 40 cm breites, leicht angewittertes Stück einer stark

blasigen Lava mit Seilstruktur aus dem Vorkommen zwischen

Kahl und Alzenau.

Rechts: Typisch kugelig ellipsoidisch verwitternder basaltischer

Andesit; angeschliffen und poliert,

Bildbreite 11 cm.

Lage:

Ehemalige Steinbrüche um den früheren Gast- und Reiterhof

"Forellenhof", früheres Hotel und auch Diso Forelle (Adresse:

Alzenau, Steinbruch) an der Straße von Kahl nach Alzenau

(Geologische Karte 1:25.000 5920 Alzenau R 354985 H 550225,

siehe OKRUSCH et al. 2011, S. 210, Aufschluss 103). Die ehemaligen

Steinbrüche an der Nordseite der Straße wurden weitgehend

eingeebnet und sind kaum mehr als solche erkennbar. Daneben

befindet sich auch das Vereinsheim der Schützen von Alzenau.

Der große Steinbruch auf der Südseite der Straße ist mit Wasser

gefüllt und infolge der langen Auflassung stark verwachsen. Nach

den Resten der neueren Bauwerke erfolgte eine Nutzung als

Angelgewässer und zur Erholung. Der Zugang zum See ist infolge des

starken Bewuchses nur schwer möglich. Die Böschungen sind steil.

Auf der Westseite sind Reste von Bauwerken aus Bruchsteinen

erhalten, bei denen es sich um die Fundamente eines Derrikkranes

handeln könnte.

Reste der Betriebseinrichtung,

aufgenommen am 18.12.2003

Die sehr weitläufigen, fächerförmigen und bis zu ca. 4 m hohen

Halden sind völlig mit einem Kiefernwald überwachsen. Dabei

handelt es sich hauptsächlich um die den Basalt einst

überlagernden Sande und Kiese, so dass hier nur wenige

Basaltbrocken oder Felsstücke ausgegraben werden können. Durch ein

heftiges Sommergewitter am 20.08.2019 wurde der Wald stark

verändert; das Gelände wurde zur Aufforstung eingezäunt.

Die Halden heben sich gegen die nahe, feuchte Niederung der

Kahlaue sehr

scharf ab,

aufgenmmen am 18.12.2003

Historisches:

Der Steinbruch wurde bereits 1838 von der Gemeinde Alzenau

betrieben. Er wurde in der Folgezeit mehrfach an verschiedene

Pächter vergeben. Man stellte Schotter für den Bau und Erhalt der

Straßen in der Umgebung her. Um 1862 werden ca. 30 Personen dort

beschäftigt: Bohrer, Sprenger, Steinbrecher, Zurichter von

Pflastersteinen, Erdarbeiter; dazu noch Aufseher, Pumpenwächter

(dies zeigt, dass man damals bereits unter dem früheren, ca. 1,5 m

höheren Grundwasserspiegel arbeitete. Der See war 2010 maximal 2,6

m tief, wie eine Tauchaktion am 10. Juli 2010 durch die Taucher

Jürgen Tietz, Dieter und Björn Windhäuser aus Mühlheim

feststellten). Steinklopfer und Fuhrknechte arbeiten an 300

Arbeitstagen im Jahr! Seit 1860 gab es einen

Gastwirtschaftsbetrieb für die Steinbrucharbeiter. 1901 wird der

Abbau hier eingestellt und wurde, da man keinen weiteren Basalt

mehr fand, auch nicht mehr aufgenommen.

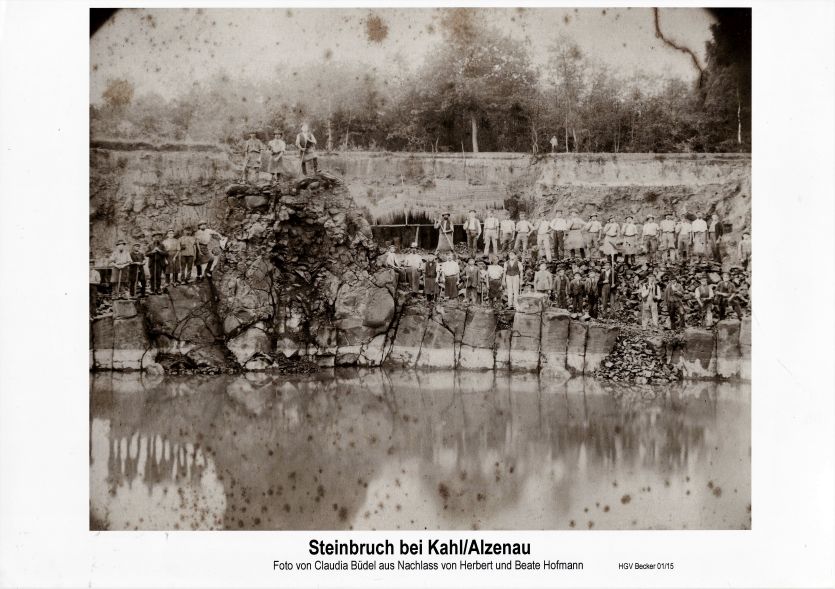

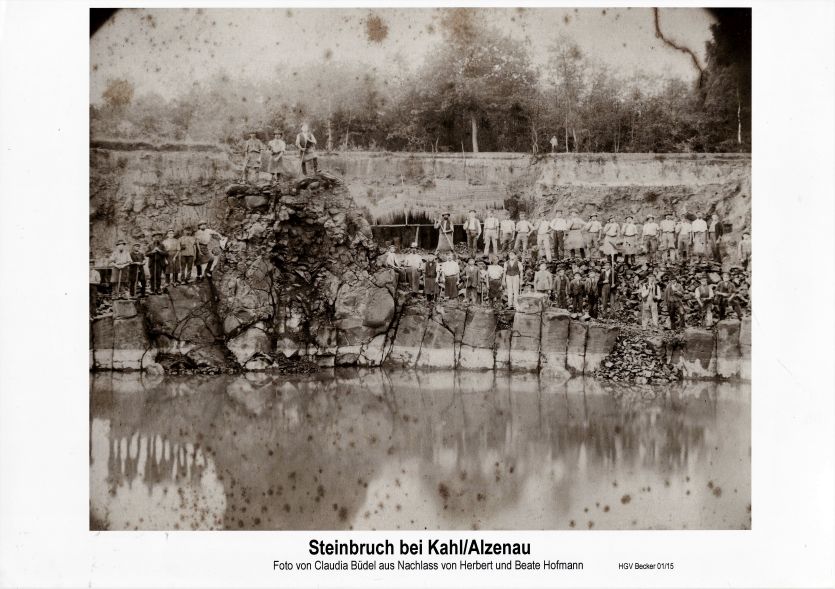

"Leider gelang es bis heute nicht ein Foto oder ein gemaltes Bild

aus der Abbauphase des Steinbruches aufzufinden. Dies ist sehr

ungewöhnlich. Auch konnte bisher keine Postkarte gefunden werden,

die den Steinbruch zeigt." Dieser Text galt bis 2021. Dann wurde

vom Heimat- und Geschichtsverein Kahl ein Foto zur Verfügung

gestellt, welches den aktiven Steinbruch zeigt:

Das typische Foto für einen Steinbruch um 1890 zeigt die

Mitarbeiter auf den bis zu 5 m langen und 1,5 m dicken

„Basalt“-Säulen. Man kann 42 Personen zählen, was sich mit den

schriftlichen Überlieferungen deckt. Der einzelne Mann am Rand des

Steinbruchs gehört vermutlich nicht zum Steinbruchbetrieb, war

aber Zeuge des Fotographen, der mit einer Plattenkamera auf einem

Holzstativ, schwarzer Überwurf und Glasplatten einigen Aufwand

bedeutete.

Unter einer dünnen Bodendecke ist eine ungefähr 2 m mächtige Lage

von (Dünen-)Sand frei gelegt, der in der Mitte des Fotos mit

Schilfrohrmatten abgedeckt ist; dies könnte ein Unterstand für

schlechtes Wetter oder zum Einnehmen des Essens sein. Der Basalt

sondert nach oben schalig-kugelig ab, was als Abraum auf die

Halden gelangte, so dass man heute noch solche Stücke finden kann.

Links der Mitte gehen die Säulen in eine massive Masse über, die

ein anderes Abkühlungmuster und Zerscherbung zeigt, wie in der

übrigen Wand. Das Wasser wurde kurz vor dem Foto um etwa 1/2 m

abgesenkt, was man an der hellen Verfärbung über dem Wasserspiegel

sehen kann. Die schwarzen Flecken im Wasser und im Himmel sind

Stockflecken auf dem Foto. Die Arbeiter sind mit ihrem Werkzeug

abgebildet: Brechstangen, Schaufeln, Hämmer, Vorschlaghämmer und

Hacken. Viele tragen Schürzen und alle tragen einen Hut oder eine

Schildmütze. Ganz links hinter den Menschen ist eine Kipplore auf

Schienen zu erahnen, mit denen der Kleinschlag abtransportiert

wurde. Der Chef oder Steinbruchbetreiber - üblicherweise im Anzug

- fehlt oder ist an der ähnlichen Kleidung nicht identifizierbar.

Sehr wahrscheinlich erfolgte der Abbau ausschließlich von Hand,

also ohne Sprengmittel und Bagger. Die einzige Hebehilfe war ein

Derrik-Kran für Werksteine, dessen Reste noch vorhanden sind.

Inzwischen sind beim Geschichtsverein Kahl auch historische Fotos

bekannt geworden, die die Verwendung des Schotters im Straßenbau

dokumentieren.

Das Gestein wurde auch in geringem Umfang als Werkstein gewonnen

und verbaut. Heute findet man es nur noch an sehr wenigen Stellen

in Kahl.

- als Pflaster der Rinnsteine am Wiesenweg

- im Bahnhof in Kahl (Treppenstufen der Unterführung zu den

Bahnsteigen)

- am Bahnhof nach Westen teilweise die inzwischen stark

verwitterten, alten, bogenförmigen Pflasterungen bis zum

beschrankten Bahnübergang

- Grundmauer des Blumenladens an der Brücke über die Kahl,

nördlich der Hauptstraße

- Weitere Pflaster befinden sich im Bereich des Schlosses von

Aschaffenburg

- Pflaster auf dem Karlsplatz in Dettingen (Karlstein) a. Main -

siehe Foto unten.

Ob diese Steine wirklich aus dem Steinbruch stammen, kann mit

letzter Sicherheit nicht gesagt werden; aber es ist

unwahrscheinlich, dass man die Steine aus Hanau antransportierte.

Aber das dunkle Gestein hatte sich nicht durchsetzen können. Der

Buntsandstein erwies sich als heller, leichter bearbeitbar und wurde

wohl deswegen überwiegend verbaut (Rathaus, Kirche, Bahnhof, Schule,

zahlreiche private Häuser).

In Alzenau wurde das Gestein dagegen kaum verwandt, da hier der

anstehende Amphibolit leichter zu gewinnen war.

Durch das heftige Gewitter (Unwetter) am 18.08.2019 sind in dem

Wald darum und auf den flächigen Halden zahlreiche Bäume

umgeworfen worden (stellenweise wie ein Kahlschlag), so dass die

Wurzelteller die Erde darunter frei gelegt haben. Auf diesen frei

gelegten Bereichen ließen sich neue Gesteinproben aufsammeln; dazu

noch Tonproben aus der Verwitterungszone für das Keramik-Projekt,

an dem ich seit 2021 mitarbeite.

Links: Stärker verwitterter basaltischer Andesit mit einem Blasenzug

(oben) aus dem Steinbruch zwischen Kahl und Alzenau;

Bildbreite 9 cm.

Rechts: Ausschnitt aus dem Pflaster des Karlsplatzes in Dettingen:

Basaltischer Andesit mit Blasenzügen - mit sehr großer

Wahrscheinlichkeit aus dem Steinbruch zwischen Kahl und Alzenau. Der

Farbunterschied beruht auch auf den verschiedenen

Kameras und dem Umstand, dass das Pflaster aus nicht verwittertem

Gestein hergestellt wurde;

aufgenommen am 21.09.2024.

Geologie:

Bei dem kleinen, inzwischen wohl völlig abgebauten

Basalt-Vorkommen handelt es sich um mehere nahe nebeneinander

liegende Ersionsreste einer einst flächendeckenden Lage aus einem

tholeiitischen Basalt. Die nächsten Vorkommen sind durch Bohrungen

belegt bzw. an der früheren Mainschleuse von Großwelzheim und

Seligenstadt bekannt. Oberirdisch sind die gleichen Gesteine -

auch als "Untermain-Trapp" bekannt - von Großauheim, Steinheim,

Wilhelmsbad, Hanau, Dietesheim, usw. bis nach Frankfurt

nachgewiesen.

Das dunkelbraune Gestein ist massig dicht, deutlich grobkörniger,

als die anderen Basalte im Spessart aber stellenweise auch porös

bis schwammig ausgebildet. Auch konnten echte Lavaoberflächen mit

einer typischen "Seilstruktur" nachgewiesen werden. Im Gestein

sind keine Einschlüsse bekannt geworden.

Wie man der spärlichen alten Literatur entnehmen kann, bestand der

Basalt aus großen Säulen (siehe oben) und war nur von einer dünnen

Sedimentschicht bedeckt. Nach dieser Beschreibung ähnelt das

Vorkommen dem heute noch zugänglichen Basalt von

Mühlheim-Dietesheim (hier sind die Steinbrüche ebenfalls mit

Wasser gefüllt, aber die säulige Struktur des Gesteins ist noch

eindrucksvoll in dem Naherholungsgebiet zwischen Hanau-Steinheim

und Dietesheim sichtbar).

Chemische Zusammensetzung des basaltischen Andesits zwischen Kahl

und Alzenau:

| Oxide: |

Gew.-%: |

| SiO2 |

51,84 |

| Al2O3 |

11,27 |

| CaO |

8,57 |

| MgO |

6,21 |

| Fe2O3 |

5,47 |

| FeO |

4,98 |

| Na2O |

4,34 |

| K2O |

2,05 |

| H2O |

1,71 |

| TiO2 |

0,85 |

| CO2 |

0,68 |

| P2O5 |

0,34 |

| MnO |

Spuren |

In Spuren As, Cu, Cl, Co, Ni, Ba. Diese hier stammt aus dem Jahr

1880; eine neuere chemische Analysen wurde in LORENZ (2010:600

Tab. 18/4) publiziert. Aber diese deckt sich weitgehend mit der

Zusammensetzung der Basalte im Raum Hanau (RENFTEL 1998:50ff).

ca. 15 cm breites Stück des basltichen Andesits

(angeschliffen und poliert) mit einer ca. 5 mm

dicken Verwitterungsrinde und frischem Bruch

oben

Das Alter des basaltischen Andesits wurde mittels der

Kalium-Argon-Methode auf 17 Millionen Jahre (Mittleres Miozän)

datiert (LIPPOLT et al. 1975). Es passt damit gut zu den Altern

der Basalte im Vogelsberg. Die ähnlichen Vorkommen von Frankfurt

wurden auf ein Alter von 13 - 16 Ma datiert.

Man geht heute davon aus, dass es sich bei all diesen

Basaltvorkommen um die Erosionsreste von mehreren basaltischen

Deckenergüssen handelt, die ihren Ursprung im Vogelsberggebiet

haben. Dafür spricht das junge Alter, die weite Verbreitung und

bei keinem der oben aufgeführten Basalte wurden Förderspalten

oder ~schlote gefunden. Diese tholeiitischen Basalte sind

im und um den Vogelsberg verbreitet, so dass man kaum vom

Unterman-Trapp abgrenzen kann: z. B. Bad Nauheim, Friedberg,

usw. Sie sind teilweise lateritisch verwittert und bestehen aus

mehreren Lagen, auch unterbrochen von fossilen Böden. Aus Hanau

bzw. Steinheim sind auch Abdrücke von Koniferen im basaltischen

Andesit bekannt geworden. Die Ergussgesteine sondern dann in

großen Blöcken säulig ab, was die Gewinnung erleicherte. Die

angewitterten Partien bestehen an den oberflächennahen Partien

aus rundlichen bis ellipsoidisch verwitterten Gebilden.

Dann kann man sich vorstellen, welches Ausmaß ein solcher

Basaltlavastrom haben muss, dass das flüssige Gestein solche

Decken von ca. 10 m Mächtigkeit in einer so großen Entfernung

von 20 bis 30 km dünnflüssigst bilden kann. Wenn man gegenwärtig

(12/2018) die Filme der Ausbrüche des Kilauea auf Hawai´i

anschaut, bei der alleine aus der "fissure 8" sehr Monaten etwa

100 m³ dünnflüssige Lava pro Sekunde gefördert werden, die

aufgrund des hochen Druckes einen brodelnden Kessel darstellt.

Die Lavamassen werden dabei auf mehr als 20 m Höhe gehoben und

fließen dann als schmaler Strom aus. Dieser Lavastrom reicht

aber nur wenige km bis zum Meer und ist hier bereits mit einer

festen Kruste bedeckt. Wenn der in einem Kanal unterirdisch

läuft, dann erreicht die Lava auch hellrot und dünnflüssig das

Meer (siehe die Filme auf YouTube im Internet). Aber für eine

Bildung der Decke mit einer Fläche von ein paar 1.000 km²

braucht man ganz andere Förderraten. Damit die Lava nach 20 oder

40 km noch dünnflüssig ist, kann man Förderraten von einigen

zehntausend oder gar hunderttausende von m³/sec postulieren. Und

das muss in relativ kurzen Ausbruchszeiten von Tagen oder

höchstens Wochen geschehen (nimmt man als geschätzes Volumen

etwa 40 km³ und eine Eruptionsrate von 100.000 m³/sec an, dann

dauert der Ausbruch ungefähr 5 Tage). Dabei kann man sich

vorstellen, dass die Lavamassen hunderte von Meter hoch

geschleudert werden. Dies alles deshalb, weil die einzelnen

Basaltdecken sehr homogen ausgebildet sind. Man kennt aus den

zahlreichen Steinbrüchen keine Xenolithe, ja selbst der

basaltische Andesit ist erstaunlich homogen, gleichkörnig und

vollig frei größeren Mineralbestandteilen oder

Fremdgesteinseinschlüssen. Blasige Varinaten sind eher die

Ausnahme und sind auf die oberen Partien der Vorkommen

beschränkt. Die während des Ausbruches frei werdenden Gase in

der Größenordnung von hunderten von Millionen t müssen einen

erheblichen Einfluss auf die Umgebung gehabt haben; vermutlich

sind die Auswirkungen eines solchen Ausbruchs sogar globaler

Natur.

Verwitterungsreste zwischen diesen weisen auf längeren Pausen

hin, in denen eine Bodenbildung möglich war. Und die erhaltenen

Seillaven weisen auf eine sehr dünnflüssige Lava hin, die sonst

bei längeren Strecken abkühlen würde, verschuppt und zur Bildung

von Pahoehoe-Laven neigt.

Es gab in historischer Zeit nur einen einzigen vergleichbaren

Vulkanausbruch, der solche apokalyptischen Ausmaße hatte: Die

Lakieruption 1783 in Island! Die geförderten ca. 12,5 km³ Lava

verteilten sich auf ca. 530 km² Fläche (heute noch gut sichtbar),

plombierten und verdunstete ganze Flüsse: Die Förderraten lagen

bei einigen tausend Kubikmeter pro Sekunde. Die dabei austretenden

Gase beeinflussten selbst das Klima im entfernten Europa, wo man

im Sommer 1783 ungeblendet in die Sonne schauen konnte. Und der

folgende Winter 1783/84 zählt zu den klimatisch "großen" Wintern

mit klirrender Kälte, Schnee und Eis. In Island selbst

verhungerten derweil - vom Rest der Welt unbemerkt - große Teile

des Weideviehs (Fluorose) und ein erheblicher Teil der

Bevölkerung! Im Februar 1784 kam es nach einer Tauwetterperiode

mit Regen zu einem Eisgang, der die meisten Flussbrücken zerstörte

und ein unvorstellbares Hochwasser erzeugte.

Mineralien:

Das im Spessart sonst seltene und jüngste Ergussgestein weist

kaum sichtbare Mineralien auf. Das sehr dichte Gestein enthält

außerdem überhaupt keine Drusen. Infolge der sehr schlechten

Aufschluss-Situation sind keine Felsen zu sehen bzw. zu finden.

Man kann nur einzelne, meist verwitterte Steine des verwitterten

Gesteins an den überwachsenen Halden auflesen.

Infolge der gleichen Gesteinsmassen in den Vorkommen in Hanau,

Steinheim, Dietesheim usw. in denen reichlich Siderit in kleinen

Drusen zu finden war (siehe weiter unten). Dieser sollte sich hier

in Alzenau auch finden, denn der Enstehungprozess ist ja der

Gleiche.

Mit der Eröffnung des Heimatmuseums in Kahl am Main am 5.-6.1.2008

wurde ich dann fündig.

In einer Vitrine im Keller liegen zwei kleine Pflastersteine mit

jeweils ca. 3 cm großen Drusen,

ausgekleidet von weißlichem Calcit (rechts) und braunem Siderit

(links) (Nr. 9; Eigentum von

Hern Karl BECKER aus Kahl). So wie die Stücke formatisiert sind,

wurden diese "Pflastersteine"

extra so geschlagen, so dass die Drusen in der Mitte der Stücke

liegen.

Jetzt fehlt nur noch der Opal, der hier auch vorgekommen sein

sollte. Vielleicht schlummern entsprechende Stücke in den Häusern

in Kahl oder Alzenau. Damit sind eindeutige Parallelen zu Steinheim a. Main und Dietesheim

vorhanden, wo solche Funde seit 230 Jahren bekannt sind und als

Handelsgut in alle Welt verkauft und vertauscht wurden.

Literatur:

LIPPOLT, H. J., BARANYI I. & TODT, W. (1975): Die

Kalium-Argon-Alter der postpermischen Vulkanite des nordöstlichen

Oberrheingrabens.- Aufschluss Sonderband 27, S. 205 - 212,

2 Abb., Heidelberg.

LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte

Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 25 - 26, 7 Abb..- in

Karlsteiner Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom

Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.

OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, Wi. (1967): Erläuterungen

zur Geologischen Karte v. Bayern. Blatt 5920 Alzenau i. Ufr.- S.

138 ff., München 1967.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

RENFTEL, L.-O. (1998): Geologische Karte von Hessen 1:25000 Blatt

5819 Hanau mit Erläuterungen.- 2. neu bearb. Aufl., 278 S., 42

Abb., 18 Tab., 2 Beil., [Hess. Landesamt f. Bodenforschung]

Wiesbaden.

RÜCKER, E. (1963): Eine soziale Tat Die Alzenauer

Steinbrucharbeiter hatten schon 1858 eine Krankenkasse.- Unser

Kahlgrund Heimatjahrbuch 9, S. 68 - 70, Alzenau.

RÜCKER, E. (1985): Basaltsteinbrüche im Alzenauer Sand.- Unser

Kahlgrund Heimatjahrbuch 30, S. 113 - 116, Alzenau.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite