Gab es in der Eiszeit Gletscher im

Spessart?

Die Seite vom

Mineral,

Gestein und

Lebensmittel

Eis.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Links: Beeindruckende, oft meterlange, schöne Eiszapfen bilden

sich im Winter,

wenn das Wasser aus den Felswänden der Steinbrüche des Spessarts

austritt

und wegen des Frostes gefriert.

Mitte: Fiederförmige Eis-Kristalle auf Diorit, gebildet beim

Austritt feuchter Luft

und tiefem Frost, aufgenommen am 30.1.2011 bei Waldaschaff.

Rechts: Eis als dünne Schicht auf dem Wasser einer Pfütze im

Steinbruch,

aufgenommen bei Bessenbach am 26.02.2011.

Traumhaft. Kälte, Eis, Schnee & Sonne mit den Spuren der

Nacht.

aufgenommen bei Rottenberg am 06.01.2017

Der aufmerksame Waldgänger findet nach Regenperioden und

anschließendem

Frost an totem Holz gar nicht selten Haareis. Die Entstehung

wird durch den Pilz

Rosagetönte Gallertkruste (Exidiopsis effusa (BREF. ex.

SACC.) MÖLLER 1895)

verursacht (HOFMANN et al. 2015).

aufgenommen am 18.12.2019

Auch im Spätsommer kann man bei uns Eis als Halo sehen, wenn

auch über den Umweg der Lichtbrechung. Hier sind gleichsinnig

eingeregelte, kleine Eiskristalle in der Form von Prismen in

etwa 8 - 10 km Höhe die Ursache für die 22°-Halo, als am

06.09.2020 gegen 13 Uhr von Südosten ein Tiefdruckgebiet aufzog,

aber nur im Süden Bayerns Regen brachte. Wäre das von Westen

gekommen, so ist das "der" Anzeiger für schlechtes Wetter.

Aufgenommen in Dettingen a. Main (Karlstein) auf dem Parkplatz

des EDEKA-Marktes. Die Erscheinung war für etwa 1 Stunde zu

sehen. Der längliche schwarze Fleck bei 2 Uhr ist ein Vogel.

Halos gibt es auch um den Mond, so beispielsweise am 23.08.2024

gegen 5 Uhr (ohne Foto).

In der Natur kommt Wassereis weit verbreitet und in sehr großen

Mengen vor:

- Schnee (für Skifahrer),

- Graupel,

- Hagel (davor fürchten sich die Versicherungen),

- Reif,

- Gletschereis,

- Glatteis (mögen die Autofahrer garnicht),

- Firn, Bodeneis,

- Eisberge (Problem der Schifffahrt),

- Treibeis,

- Eiszapfen,

- Eisregen,

- Dauerfrostboden,

- ....

auch wenn man davon in unseren Breiten nur im Winter Notitz nimmt.

Aber es kann im ganzen Jahr auftreten in fast allem Monaten (außer

August) kann die Lufttemperatur selbst am Boden unter den

Gefrierpunkt von 0 °C fallen. In größeren Höhen der Atmosphäre ist

es immer so kalt, dass es zur Bildung von Eis kommt. Der Beweis

dafür sind Begungserscheinungen des Sonnenlichtes an Eiskristallen,

so wie hier in einem Kreis von 22°.

Eine 22°-Halo mit der Sonne im Zentrum,

durch die Hand abgedeckt

Die Eiskristalle müssen alle in einer bevorzugten Richtung in der

Luft orientiert sein, so dass eine Halo entstehen kann. Wenn dies

nur gering ausgeprägt ist, dann sieht man die häufigeren

Nebensonnen als helle Flecken neben der Sonne. Anders als beim

Regenbogen muss man zur Beobachtung immer gegen die Sonne schauen:

Vorsicht, denn man kann sich blenden und am besten deckt man die

Sonne mit Handfläche ab. Halos sind nicht so selten wie man denkt

und treten meist in hohen, dünnen Wolken auf, wenn das Wetter

umschlägt. Solche Beugungserscheinungen sind als Höfe auch um den

Mond zu sehen.

Schneekristall, ca. 2 mm groß

aufgenommen am 01.01.1986 in Dettingen

Der Name Eis kommt vom Mittelhochdeutschen "is" (wie im heutigen

Island - Name!) und ist in unserer Sprache stark vertreten:

Blitzeis • Blockeis • Bodeneis • Eis • Eis-1h • Eisabgang •

Eisablation • Eisabwehr • Eis-Albedo-Rückkopplung • Eisansatz •

Eisaufbruch • Eisbahn • Eisbank • Eisbär • Eisbarriere • Eisbasier • Eisbaum • Eisbecher •

Eisbedeckung • Eisbeil • Eisbein • Eisbekämpfung • Eisberg •

Eisbergflotte • Eisbeutel • Eisbewegung • Eisbildung • Eisblänke

• Eisblase • eisblau • Eisblick • Eisblink • Eisblock • Eisblume •

Eisblumenglas • Eisboden • Eisbohrung • Eisbombe • Eisbonbon • Eisbosseln • Eisbrecher • Eisbrecherfrage •

Eisbrecherflotte • Eisbrei • Eisbrevier • Eisbruch •

Eisbrücke • Eisbucht • Eisbude

• Eiscafe • EISCAT • Eiscreme • Eisdecke • Eisdessert •

Eisdicke • Eisdiele • Eisdienst • Eisdom • Eisdruck •

Eisdruck-Strandwälle • eisen • Eiseiche • Eiseimer • Eisente • Eiserzeugung • Eiseskälte •

Eisessig • Eisfahrt • Eisfalte • Eisfalter • Eisfarbe • Eisfeld

• Eisfische • Eisfischerei • Eisfjord • Eisfläche • Eisflanke •

eisfrei • Eisfront • Eisfuchs • Eisfuß • Eisfunk • Eisgang • Eisgänger •

eisgekühlt • Eisgetränk •

Eisgewächs • Eisglas • Eisglätte • Eisgrat • eisgrau • Eisgrenze • Eisgruppe

• Eisgürtel • Eishai • Eishaken • Eishammer • Eishang • Eishaut •

Eisheilige • Eishochwasser • Eishöhle • Eishorizont • eisig •

Eisinsel • Eisjacht • Eisjagdkultur • Eiskaffee • Eiskalotte •

eiskalt • Eiskamin

• Eiskappe • Eiskegel

• Eiskeil • Eiskeilgenereation • Eiskeilhorizont • Eiskeilnetz •

Eiskeilpolygon • Eiskeilpseudomorphosen • Eiskeim • Eiskeller • Eiskern •

Eiskernbohrung • Eiskessel

• Eisklappe • Eiskliff • Eiskluft • eisklüftig • Eisklumpen • Eiskockey •

Eiskonfekt • Eiskorn • Eiskörper • Eiskraut •

Eiskrautgewächse • Eiskrem

• Eiskristall • Eiskübel • Eiskühler • Eiskümmel • Eiskunstlauf •

Eiskünstläufer • Eiskunstläuferin

• Eiskuppel • Eisküste • Eislagenzählung • Eislast • Eislauf • Eisläufer • Eisläuferin • eislaufen •

Eislawine • Eisler

• Eislinsenbildung • Eisloben • Eismächtigkeit • Eismann •

Eismaschine • Eismasse • Eismeer • Eismeerstraße •

Eismeerdampfer • „Eismitte“ • Eismonat • Eismond • Eismöwe

• Eisnadeln • Eisnagel

• Eisnebel • Eisnutzung

• Eispalast • Eispapier • Eispartikel • Eispflanze • Eispflug • Eispickel • Eispilz •

Eispressung • Eispulver • Eispunkt • Eisrandablagerung •

Eisregen • Eisrevue • Eisriese

• Eisriesenwelt • Eisrindeneffekt • Eisrinne • Eisruck •

Eissalat • Eissäule • Eisscheide • Eisschelf • Eisschicht •

Eisschieben • Eisschießen

• Eisschild • Eisschlamm • Eisschlitten • Eisschmelze • Eisschneide • Eisschnellauf

• Eisscholkolade • Eisscholle • Eisschrank • Eisschraube •

Eisschubberge • Eisschürze

• Eisschütze • Eissegeln • Eissegelboot • Eisspat • Eisspeedway • Eisspeisen • Eisspiel • Eissporn • Eissport •

Eissprosse • Eisstadion • Eisstalagmit • Eisstalagtit • Eisstand

• Eisstausee • Eisstauung

• Eisstein • Eisstock

• Eisstockschießen • Eisstoß

• Eisstromnetz • Eisstufe

• Eissturmvogel • Eissurver • Eistag • Eistanz • eistanzen • Eistaucher • Eistechnik • Eistüte • Eistorte

• Eisumschlag • Eisvenen • Eisverbreitung • Eisverdunstung • Eisvergiftung • Eisverkäufer • Eisverschluß

• Eisversetzung • Eisverstärkung • Eisvogel • Eisvorhersage •

Eiswarndienst • Eiswasser • Eiswein • Eiswolke • Eiswolle •

Eiswürfel • Eiswüste • Eiszange

• Eiszapfen • Eiszeit • Eiszeitalter • Eiszeitkunst •

eiszeitlich • Eiszelle

• Eiszerfallslandschaft • Eiszunge • Filchner-Schelfeis •

Flankenvereisung • Flankenvereisung • Flockeneis •

Flugzeugvereisung • fossiler Eiskeil • Glatteis • Gletschereis • Haareis • Höhleneis •

Inlandeis • Inlandeis • Kammeis • Klufteis • Kunsteisbahn •

Landeis • loseisen • Meereis • Milchspeiseeis • Neueis • Packeis

• Piccolo-Eiskühler • Polareis • Presseisrücken • Randeis

• Ross-Schelfeis • Schelfeisküste • Schelfeisrand • Scherbeneis

• Seeeis • Speiseeis • Speiseeisbereiter • Tafeleisberg •

Toteislöcher • Treibeis • Vereisung • Wassereis •

Welteislehre • Zwischeneiszeiten • ......

(Die Aufzählung ist vermutlich nicht vollständig)

Mengenmäßig sind ca. 92 % des Welteisvorrates in der

Antarktis und 7 % in Grönland fixiert (zusammen ca. 32 Millionen

km³). Der Rest von ca. 1 % sind dann alle Alpengletscher,

alle Eismassen in Spitzbergen, Alaska, Himalaya und aller Schnee

im Winter, .... Deshalb wird in der Antarktis und in

Grönland bestimmt, welche Eismenge auf der Erde vorhanden ist.

Und dabei spielt die weitgehend unzugängliche Ostantarktis mit

ihren ungefähr 10 Millionen km² die Hauptrolle. Hier liegt das

Eis bis zu unvorstellbaren 4.776 m dick! Darunter könnte man die

ganzen Alpen verschwinden lassen. Und es hat eine

Jahresdurchschnitts-Temperatur von etwa -50 °C. Hier - und nicht

im sprichwörtlichen Sibirien - ist es mit weitem Abstand am

kältesten auf dem Globus.

- In der abgelegenen und Millionen km² großen Hochfläche

der Ostantarktis, gebildet aus dem bis zu zwei bis vier km

dicken Eis werden im Jahresmittel Temperaturen von nur -55 °C

erreicht. Dies bedeutet, dass es auch im Sommer nie flüssiges

Wasser gibt. Im sonnenscheinlosen Winter (während bei uns

Sommer ist) werden jedes Jahr Temperaturen von unter -80 °C

erreicht, so dass hier selbst das CO2 der Luft

resublimieren kann: es gibt dann Schnee aus festem Kohlenoxid!

Der Rekord für die tiefste dort gemessene Temperatur liegt

gegenwärtig bei -89 °C (russische Forschungsstation Wostok).

Hier ist überhaupt kein Leben möglich und es ist die einzige

große abiotische Zone auf der Erdoberfläche, also wie auf dem

Mars. Im Vostok-See unter dem kilometer dicken Eis könnte es

dagegen ("fossiles") Leben geben.

Übrigens führt eine globale Erwärmung von ein paar Grad

Celsius hier zu keiner wesentlichen Veränderung. Und derzeit

wächst das Eisvolumen der Antarktis an.

Der große Aletschgletscher in der Schweiz, mit 15 km³ Eis und 22

km Länge der größte in den Alpen.

aufgenommen im August 1993

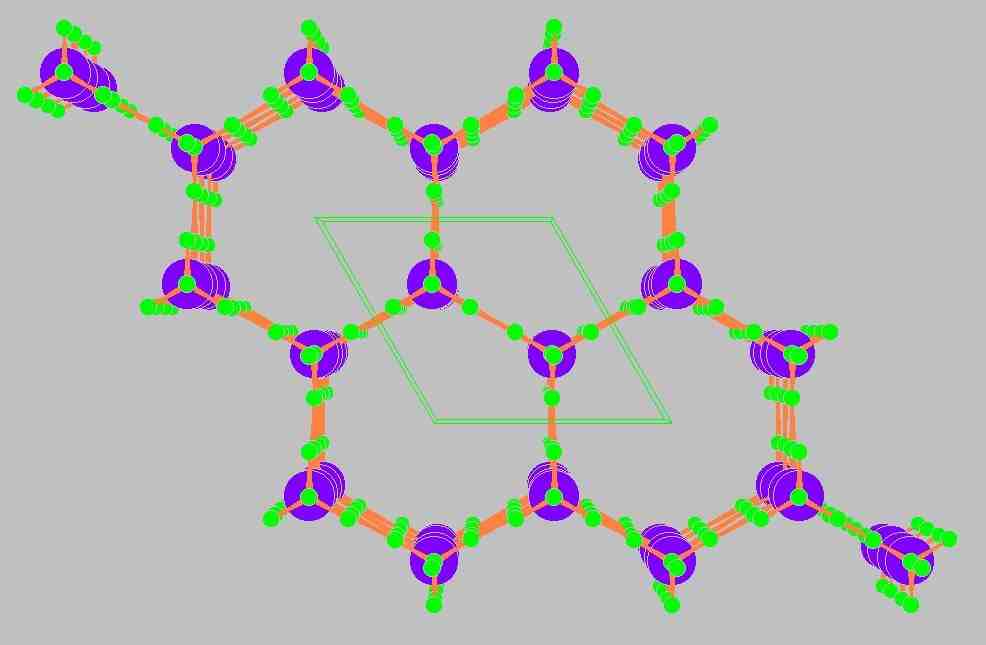

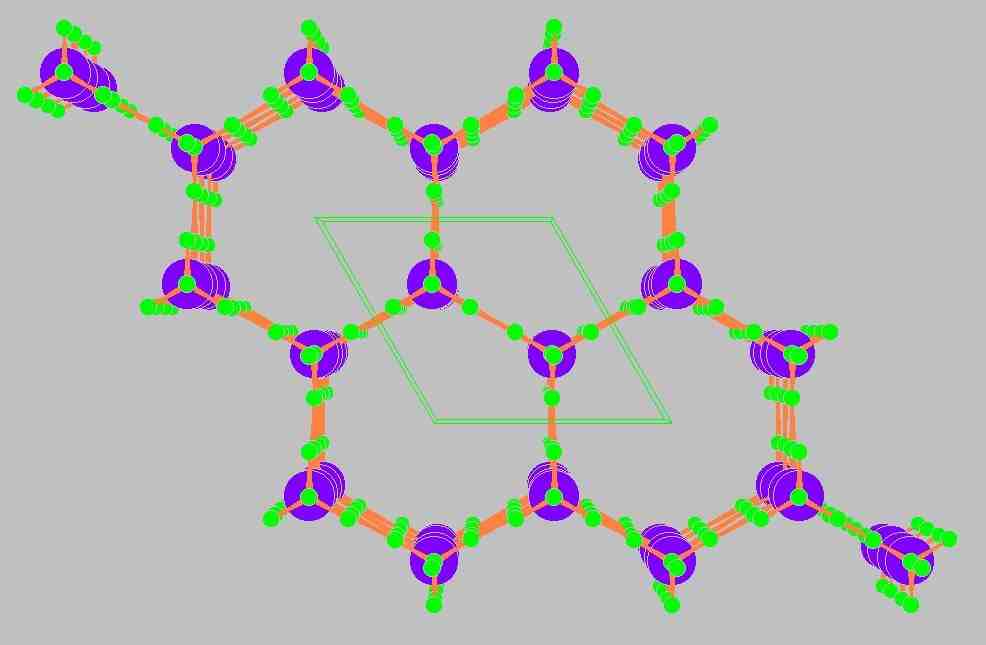

In der Natur auf der Erde gibt es nur eine Sorte Wassereis, das

Eis der Strukturvariante Eis-1h. Es kristallisiert

hexagonal (Schneestern!) und wird mit zunehmender Kälte immer

härter. Im Labor kann man unter Druck und anderen Temperaturen

weitere Eisvarianten erzeugen und auf den Planeten des

Sonnensystems kommen auch andere Eisvarianten (~phasen) und in

einer amorphen Phase vor.

Die Struktur der Eis-1h

(große Kugeln Sauerstoff,

kleine Kugeln Wasserstoff)

Eis ist per Definition ein Mineral (kristalline und natürlich; kann

auch als monmineralisches Gestein wie bei den Gletschern auftreten),

aber nicht zu sammeln, es sei denn mit dem Fotoappart. Dabei kann es

durchaus Sinne machen, statt der üblichen Mineralien sich für die

Schönheit der Kälte zu begeistern.

Der verschneite Steinbruch in Hemsbach an einem bitterkalten Tag

(08.02.2003) im Winter

und daneben Luftblasen, gefangen in der ca. 15 cm dicken

Eisschicht einer Kiesgrube am 04.11.1993.

Frischer Schnee (Bildhintergrund) besteht aus den

Schneekristallen, die oft schon in der Luft zu Schneeflocken

zusammenkleben. Nachdem sie auf den Boden liegen, beginnt eine

Metamorphose. Da der Boden wärmer ist, die Luft schnell abkühlt,

gibt es ein Temperaturgefälle in der Schneedecke. So verdampft ein

Teil der ganz kleinen Schneesterne und der Wasserdampf steigt nach

oben und trifft auf die Kristalle an der Oberfläche, wo es

insbesondere Nachts sehr kalt werden kann. Hier wachsen die

Schneekristalle, wenn es tagsüber kalt bleibt, bis zu cm-großen,

federartigen Kristallen heran. Infolge eines immer vorhandenen

Verlustes an die Atmosphäre nimmt dabei die Schneedicke ab, ohne

dass der Schnee schmelzen muss, er sublimiert einfach.

Wird die Schneeschicht dicker und wird kompaktiert, bildet sich

Firn und daraus nach Jahren dann das massive Gletschereis. Ist es

dick genug, beginnt es unter dem eigenen Gewicht plastisch zu

werden und "fließt".

Es gab immer schon kältere und wärmere Phasen der Erdgeschichte.

So war das südliche Afrika in der permokarbonischen Eiszeit

vergletschert und aus dem Eis ausgeschmolzene Steine ("dropstones"

) fand man in Sedimentgesteinen Thüringens. Vor ca. 2 Millionen

Jahren wurde es nach einer langen warmen Periode kälter und es kam

zur Bildung von Gletschern in Skandinavien, die bis nach

Deutschland reichten. Kältere und wärmere Perioden wechselten sich

ab und hinterließen Sedimente, die nach Flüssen benannt wurden.

Die letzte Kaltphase (Würm bzw. Weichsel) endete vor ca. 20.000

Jahren und hinterließ bei uns neben den Hangschutten,

Felsfreistellungen, Kies und Sand auch

den Löss .

Im Spessart gab es während der

letzten Kaltzeiten keine Gletscher*, sondern nur eine offene

und baumlose Tundrenlandschaft ("Kältesteppe") wie im

heutigen Nordskandinavien.

Bevölkert von sehr wenigen - oder in den kältesten Phasen

keine - Menschen, gab es Mammute, Wollnashörner, Rentiere,

Moschusochsen, .... Der Boden war metertief gefroren und taute

im Sommer nur gering auf. Dabei wurde der Boden an den Hängen

mobil und er kroch talwärts; diese Böden nennt man solifluktiv

umgelagert. Über den Wind wurde Staub herangetragen und

deponiert, den wir heute Löss nennen.

In den Ton- und Lehmgruben des Spessarts konnten solche glazialen

Formen und Spuren überall beobachtet werden. Im Winter froren die

Flüsse bis auf den Grund zu und die tauenden Eismassen konnten

große Steine transportieren. Sie werden bei Hausbauten und in

Kiegruben als "Findlinge" ausgesondert und meist zur

Gartengestaltung verwandt. Der größte Teil ist inzwischen durch

menschliche Aktivitäten verschwunden.

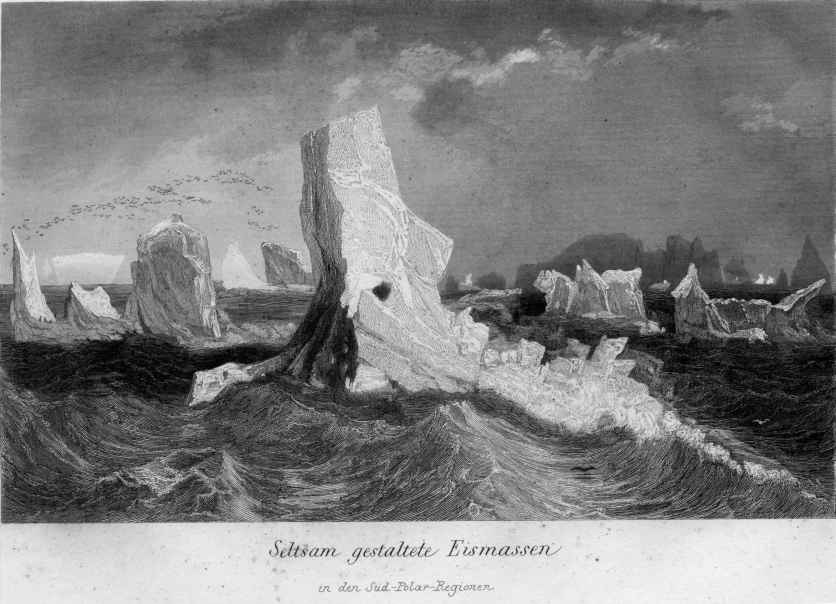

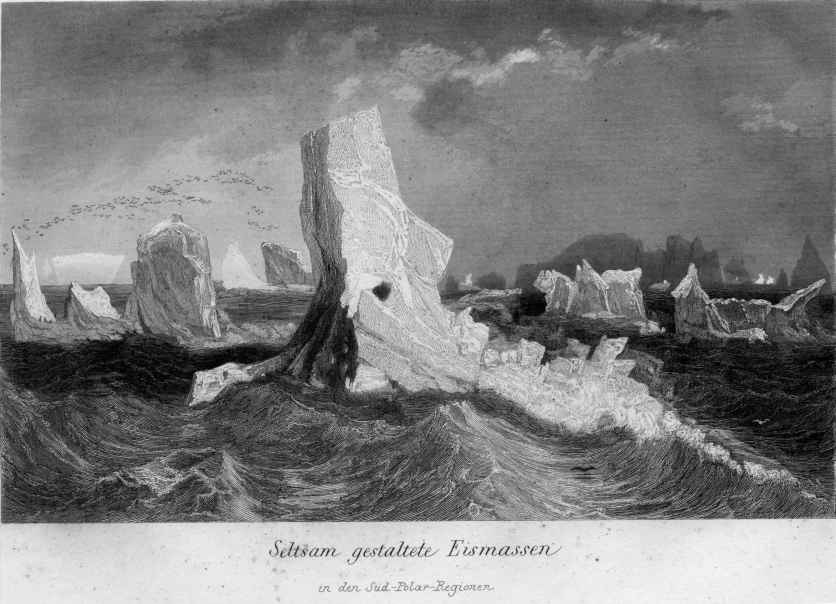

Eisberge im Südpolarmeer. Stahlstich aus LEONHARD (1846:203),

entstanden in

einer Zeit als es gerade 20 Jahre her war, dass jemand das

Festland der Antarktis

betreten hatte. Die Erforschung begann erst im 20. Jahrhundert.

Und das Wissen

um das Wetter dort ist dann erst seit etwa 50 Jahren gewachsen.

Große Eisberge im See Jökulsarlon am riesiegen Gletscher

Vatnajökull an der

Südküste von Island - sie erinnern an ein berühmtes Gemälde von

Kaspar David FRIEDRICH. Die Schwärze ist eingeschlossene

Vulkanasche,

aufgenommen am 09.08.2002.

Sie sind jetzt aufmerksam und neugierig geworden? Dann hören Sie

die noch mehr Fakten zum Eis auf einem Vortrag

mit schönen Bildern.

Wenn man an den frühen Ostertagen 23.03.2008 in die Steinbrüche

des Spessarts wollte (wie hier in Sailauf), wurde man von einer

dicken Neu-Schneeschicht überrascht, die in den folgenden Tagen

noch bis auf ca. 30 cm anwuchs. Trotz der gegenwärtigen

Klimadiskussion hält sich das Wetter nicht an kalendarische Regeln

und damit einfach chaotisch in weiten Grenzen, so dass es mit der

lokalen Vorhersage auch schwierig bleibt. Einmal mehr war der März

damit der schneereichste Monat in der Region - und nicht der

Dezember mit Weihnachten.

Gedanken zum Wetter (was viele Medien mit Klima

verwechseln).

Das Wetter ist grundsätzlich chaotisch und damit so schwer

vorhersagbar - auch weil es in der Zukunft liegt. Da es keinen

Kalender kennt, treten die gewünschten Wetterlagen kaum zur

richtigen Zeit auf. Also im November und Anfang Dezember kalt,

dann zu Weihnachten wärmer und kein Schnee und zum Jahreswechsel

wieder kalt - oder eben auch nicht. Das war früher auch so, wird

nur einfach vergessen, das menschliche Gedächtnis kein Recorder

ist, der ungefiltert aufzeichnet.

Die Kaltfront vom Jahreswechsel 1978

/ 1979

Im Frühjahr 1978 hatte ich mein erstes Auto gekauft: ein

gelber VW-Bus (T2) mit dem luftgekühlten 50-PS-Motor. Und

wenn ich konnte, baute ich das Auto zu einem

Campingfahrzeug um. Alles in Eigenleistung und das ist

infolge der beengten Verhältnissen im Auto eine

zeitintensive Bastelarbeit. Dabei hörte ich Radio. So auch

zum Jahresende, als man las und hörte, dass eine Kaltfront

von Norden auf uns zu rückt. Man hörte im Radio, dass der

Wind in den flachen Gebieten Norddeutschlands den Schnee

zu meterhohen Verwehungen zusammen treibt und dass die

Bundeswehr im Norden Deutschlands Hilfe leistet. Dass

ganze Züge "verloren" gingen und keiner wusste, wo die

geblieben sind. Es gab ja keine Mobiltelefone. In

Nordamerika würde man von einem "Blizzard" (schweren

Schneesturm) reden.

Der Main führte etwas Hochwasser. Und bei

uns regente es immerzu. Dabei muss man

wissen, dass bei uns der 30.12. der Tag mit höchsten

Regenwahrscheinlich war/ist. Es regente auch am 31.12.1978

weiter. Im Radio hörte ich, dass man in Bad Homburg das

Eis von der Oberleitungen der Straßenbahn klopfen musste.

Hier regente es weiter und es waren 11 °C, als ich gegen

13 Uhr im strömenden Regen zu einer Silvesterfete nach

Aschaffenburg fuhr. Mit dem geliehenen Auto meines Vaters.

Es wurde wie angekündigt kälter und so ging der Regen am

Nachmittag in Schnee über. Und es schneite so stark, dass

der Schnee auf dem noch warmen Boden gegen 16 Uhr liegen

blieb:

Und es wurde kälter und schneite immer weiter. Wir hatten

Spaß mit den Mädels, auch mit einem kleinen Feuerwerk zum

Jahreswechsel, aber es war einfach zu kalt für draußen -

richtiger Frost (es kitzelte in der Nase) und ein

schneidend eiskalter Wind blies einem die Schneekristalle

auf die Haut. Aber gegen 1.30 Uhr glaubte ich nach Hause

fahren zu müssen, denn man wusste nicht, ob der Schnee

noch mehr wird. Also suchte ich das Auto an der Straße.

Für manche Autos hätte man eine Schaufel benötigt, um die

frei zu bekommen. Ich hatte Glück, denn der rote Opel

Kadett C Caravan mit dem Kennzeichen AB KS 938 und mit

einem Ventilator als Sonderausrüstung(!) war nur etwas mit

dem Pulverschnee eingeweht.

Es war schneidend eiskalt und ich musste das Auto erst vom

Schnee befreien, um fahren zu können. Es sprang an, aber

es wurde gar nicht warm im Auto (1,2 Liter

Hubraum und 55 PS; damals fuhr man noch mit verbleitem

Benzin). In Kleinostheim waren die

Schneeverwehungen auf der B8 so hoch, dass man in

Schlangenlinien fahren musste. Es war kein Mensch zu Fuß

auf der Straße, ich sah auch kein anderes Auto auf der

Fahrt von Aschaffenburg nach Dettingen; alles sah sehr

fremd und verweht aus. Zu Hause angekommen, musste ich

zunächst den Schnee vor der Einfahrt wegschippen. Und dann

klärte der Blick auf´s Thermometer die Beobachtungen: -18

°C. Nach dem morgendliche Aufstehen war die Temperatur auf

-21 °C gefallen, alles war von Schnee bedeckt und es gab

Schneeverwehungen. Also in 24 Stunden ein Temperatursturz

von knapp über 30 Grad! So was hatte ich vorher nur aus

Reiseberichten in Kanada und den USA gelesen.

So sah die Graslitzer Straße in Dettigen nach dem

Hellwerden am Morgen des 01.01.1979 aus. Es gab noch Ford

Transit, VW Käfer und Fernsehantennen, keine Schüsseln für

Satelliten, auf den Dächern. Alles war steif gefroren und

wegen des Feiertages waren auch keine Menschen unterwegs.

Aber es gab grundsätzlich keine Probleme, die über das

normale Maß eines Winters hinaus gingen; viele hatten ja

noch den sehr strengen Winter von 1962/1963 in Erinnerung

und Erfahrung damit. Ich machte mit Wanderschuhen,

Gamaschen und dick angezogen einen Rundgang um Dettingen.

Dann stellte ich einen elektrischen Heizlüfter in den

VW-Bus und baute am Bus weiter.

Die kalte Luftmasse rauschte bis in die Alpen. Und bei uns

blieb es auch am Tag unter dem Gefrierpunkt, so dass

überall Eiszapfen wuchsen. Und auf dem Main musste die

Schifffahrt eingestellt werden, weil der Main zufror. Wo

nicht, da trieben die Eisschollen vor den Schleusen zu

Bergen von Eis zu sammen, so dass auch hier kein

Durchkommen mehr war. Nachts rutsche das Thermometer auf

die -20 °C zu und so blieben Schnee und Eis etwa 3 Wochen

lang. So gab es auch eine schöne Seite der Kälte mit

vorher nicht gesehenen Phänomenen an Schnee und Eis.

Besonders betroffen waren die Ebenen im Norden

Deutschlands, der Niederlande, der DDR und Dänemarks, da

der Schnee an allen Hindernissen wie Hecken, Bäumen,

Häusern, Straßenbegrenzungen, usw. zu hohen Bergen

aufgetürmt wurde. Das stellte die Versorgung schon auf

Schwierigkeiten.

7. Februar 2021: eine wesentlich weniger ausgeprägte

Kaltfront wiedeholt das. Erneut chaotische Zustände auf

den Autobahnen in der Mitte Deutschlands.

Es ist alles vergessen.

|

Schnee und Eis in den vergangenen Jahren:

2024

Am frühen Morgen des 26.03.2024

sah ich "Nebensonnen" am tief stehenden Vollmond. Leider war

die Erscheinung nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Mit dem

Smartphone konnte ich kein verwertbares Foto machen - bis ich

meine Kamera geholt hatte, war die Erscheinung wieder

verschwunden.

Das Museum in Karlstein an der Schulstraße 2: Schneetreiben bei -1

°C führt zu 5 cm Neuschnee und in der Folge zu strengem Frost. Das

Streuen von Tausalz führte dazu, dass Straßen und Gehwege nach

wenigen Stunden wieder vom Eis und Schnee befreit waren.

Aufgenommen am 18.01.2024

2022

So ein normaler Winter mit Anfang Dezember kalt und dann die

weihnachtliche Tauphase kann trotzdem mit schönen

Phänomenen aufwarten. Ich der Nacht regnete es, dann Aufklaren und

die Temperatur fällt knapp unter 0 °C, so dass

besonders auf den schnell auskühlenden Autos das Wasser gefriert.

Dabei bilden sich vom kältesten Punkt und ausgehend

von Schmutzpartikeln aus sehr flache Kristalle, die aufgrund von

Wachstumsstörungen (Schraubenversetzung, Stapelfehler

und eine Art Whisker) in runden Bögen wachsen, bis die sich

gegenseitig berühren. Nun könnte man denken, dass das die

Reste der Wischbewegung bei der Autowäsche sein können, aber auch

Fahrzeuge, die nie gewaschen werden, zeigen solche

Muster. Darüber hinaus wird durch die sinkende Temperatur aus der

Luft die Feuchtigkeit ausgetrieben, so dass auf dem Eis

dann ein nadelig-pelziger Reif wächst (Resublimation). Die

Kristallisiationswärme die bei der Bildung des Eises frei wird,

kann auf den Blechflächen gut abgeführtwerden, so dass das Wachstum

schnell erfolgt. Nach 1/2 h Sonne war die Pracht

wieder Wasser;

gesehen am 28.12.2022 in Karlstein-Dettingen.

Nun neigt man zu der Vermutung, dass das Wetter einen Kalender

kennt. Dem

ist nicht so, denn am Morgen des 2. April 2022 wurden selbst die

Menschen in

den Tieflagen des Untermains von einer bis zu 5 cm dicken

Schneeschicht

überrascht. Hier der Blick auf den blühenden Zwetschgenbaum am

frühen

Morgen in Dettingen. Dass die Straßen frei blieben, war nur dem

Umstand

geschuldet, dass der Boden noch nicht ausgekühlt war.

2021

Schnee im April! Auf einer Bank an der Straßenkreuzung der B26 mit

der Straße von Heigenbrücken

nach Weibersbrunn im Spessart liegen bei 0 °C etwa 7 cm

Neuschnee;

aufgenommen am 08.04.2021

Der lang anhaltende Regen im Janaur 2021 sättigte das Kluftnetz

und als der Frost

Anfang Februar kam, wurde das austretende Wasser zu Eis. Infolge

der nächtlichen

Kälte von unter -10 °C froren alle Tropfstellen zu diecken

Eiszapfen, die

auch am Tag nicht abtauten, da die Lufttemperatur nicht über den

Gefrierpunkt stieg.

Aufgenommen am 12.02.2021 an der Grube Wilhelmine in Sommerkahl

2020

Da wacht man am Morgen ganz früh auf - und es schneit. An den Rippen

im

Schnee sieht man, dass das Verbundpflaster im Boden noch warm ist,

so dass

der Schnee wieder schnell weg taut.

Aufgenommen am 05.12.2020

2017

Wie so oft: Anfang Dezember Schnee. Die Kreuzung der Bahnstrecke mit

der

Bundesstraße 26 südlich von Laufach-Hain am Viadukt,

aufgenommen am 03.12.2017

2016

Kleine Eislinsen mit strahligem Aufbau als Sublimationsprodukt auf

dem Boden;

die einzelnen Disken haben einen Durchmesser von ca. 15 mm,

gesehen auf der Tunnelbaustelle bei Hain am 04.12.2016

Auch wenn im Sommer 2015 ein strenger Winter angekündigt wurde -

er kam nicht und schon gar nicht zu Weihnachten. Aber Mitte Januar

2016 fiel der Niederschlag als Schnee und blieb infolge der klaten

Luft liegen. Das Bild zeigt einen naturnahen Rotbuchenwald mit

Alt- und Fallholz bei Hain,

aufgenommen am 17.01.2016.

Kreisförmiger 22°-Ring, Halo genannt (umgangsprachlich aus als

"Hof"

bezeichnet) um den Mond,

aufgenommen in der ägyptischen Ostwüste am 18.02.2016.

Wenn Eiskristalle in großer Höhe (8 - 10 km) von der

Luftströmung eingeregelt werden, können sie (farbige)

Lichtbrechungserscheinungen hervorrufen. Im Gegensatz zum

Regenbogen muss man gegen die Lichtquelle (Sonne, Mond) schauen

und dann sind es meist helle Kreise, die man sehen kann. Diese

Lichterscheinungen werden als Halo bezeichnet. Je nach der Form

der Eiskristalle und deren Orientierung zwischen Beobachter und

Lichtquelle können auch mehrere Ringe, Knoten (Nebensonnen) und

Kombinationen daraus sichtbar sein. Wenn es zu wenige Eiskristalle

sind, dann ist die Lichterscheinung schwach, wenn es zu viele

sind, absorbieren die Massen das Licht, so dass es nur unter den

seltenen, optimalen Bedingenen klappt. Diese Erscheinungen sind in

der Regel meist nur Minuten bis Stunden zu sehen. Sie sind nicht

selten, werden aber meist nicht als solche erkannt.

2015

Fast eine Kunstwerk. Dünnflüssiger Schlamm, bei -3 °C gefroren zu

einem federartigen Muster in Braun,

aufgenommen am 24.01.2015 auf der Tunnelbaustelle südlich von

Hain.

2014

Und trotz der dauerhaften Diskussion um das sich erwärmende Klima

gab´s auch 2014 wieder grüne Weihnachten; die Winter der letzten

Jahre sind vergessen. Aber am 27.12.2014 zog ein großer

Wolkenwirbel über den Westen Deutschlands und hinterließ eine

geschlossene Schneedecke - siehe oben am 28.12.2014. Da der

nachweihnachtliche Reiseverkehr begonnen hatte, stauten sich die

Fahrzeuge auf der Autobahn A3 über den Spessart in beide

Richtungen auf 45 km!

2013

Der Winter 2013/14 begann im Spessart mit leichtem Schneefall und

Reif - der Nebel wich am 26.11.2013 auch tagsüber nicht und so

wuchsen bei

leichtem Frost die Eiskristalle weiter; so wie hier im

Schwarzbachtal östlich von Hain i. Spessart.

2013

Eisregen entsteht, wenn eine Warmfront auf bodennahe Kaltluft

aufgleitet und der Regen in der kalten Luft gefriert. Sind

Kristallisationkeime vorhanden, so bilden die runde Kügelchen oder

Graupel. Fehlen diese, dann fällt das unterkühlte Wasser bis zum

Boden, um dort schlagartig zu gefrieren.

Beide Niederschlagsphänomene haben massive Auswirkungen auf den

Verkehr. Bei entsprechend dicker Eisauflage auf den Straßen kann

man weder mit dem Auto fahren noch sich als Fußgänger sicher

bewegen (es sei denn, man verwendet Spikes).

Auch Flugzeuge können nicht mehr enteist werden und die Bahnen

haben Probleme, wenn die Oberleitungen vereist sind.

Nach einer Kälteperiode kam es am Nachmittag, des 20.02.2013 zu

einem Eisregen, bei dem der Regen zu kleinen Kügelchen gefror.

Links über dem

durch das Moos durchgepausten Stein eines Verbundpflasters, rechts

im Ausschnitt ist der eingelegte Maßstab 1 cm³ groß. Die

Besonderheit sind die

2 - 3 mm großen und völlig klaren Eiskügelchen, wie

Glasperlen.

Die Region Rhein-Main präsentierte sich winterlicher als der

Hochspessart,

am Lohwald mit den Eichen bei Offenbach.

aufgenommen am 24.01.2013

Der Grund liegt darin, dass am 20.1.2013 zunächst der Eisregen

die Bäume und Sträucher nässte bzw. mit einer dünnen Schichts Eis

überkrustete. Dann fielen die Eisperlen (siehe oben), darauf

neuerlich etwas Regen und anschließend nochmals ca. 8 cm

Neuschnee. Der war erst nass und dann in der Nacht zum Montag

pulvrig. Die "klebrige" Unterlage sorgte dafür, dass der Schnee

auf allen Zweigen udn Nadeln hängen bzw. liegen blieb. Die Auflage

war dauerhaft, während im Hochspessart die Schnee wieder von den

Zweigen geweht wurde, weil hier kein Eiseregen fiel. Da der

Verbund dauerhaft vom Frost und der Sonne durch Wolken bewahrt

wurde, präsentierte sich die tief liegende Region in einem

dauerhaften Weiß, welches über eine Woche lang zu sehen war.

Überfrorene Graupel, Man erkennt noch Schneesterne, an die sich

winzige

Wasertröpfchen angelagert haben, so dass das weiße mehr oder

minder

rundliche Eisgebilde wurden, Bildbreite 3 cm.

aufgenommen am 07.02.2013.

Das Bauen von Schneemännern hat eine lange Tradition. Hier wurde

eine ganze Schnee-Familie erbaut; man beachte die

Schneefrau im Bikini!

Aufgenommen am 24.02.2013 in einem Garten in Rottenberg.

Das Rhein-Main-Gebiet wurde am Dienstag, den 12.03.2013 von einem

großen Niederschlagsgebiet ganz langsam überquert, welches an

einem Tag mit heftigem Schneefall und nicht gefrorenem Boden mehr

als 15 cm Neuschnee hinterließ. Dies führte in der Schnee nicht

gewohnten Region zu chaotischen Verkehrsverhältnissen, so dass man

unverständlicherweise in Offenbach und Frankfurt sogar den Bus-

und S-Bahnbetrieb einstellte. Es schneite so heftig, dass das

ausgstreute Tausalz nicht in der Lage war, den fallenden Schnee

bei -3 bis -4 °C abzuschmelzen, so dass sich auch die viel

befahrenen Ausfallstraßen in einem Weiß zeigten. In den

Mittelgebirgen der Umgebung war dagegen deutlich weniger Schnee

gefallen. Die folgenden Tage waren von starkem nächtlichen Frost

mit unter -10 °C geprägt, so dass man durchaus von einem

"Märzwinter" sprechen konnte.

2012

Und 2012? Zunächst prognostizierten die Medien mit Verweis auf

"Fachleute" noch im Janaur 2012 dass es keinen Kernwinter mehr

geben kann! Dann kam der Frost mit bis zu -15 °C, viel Sonne und

einem kalten Ostwind und hielt mind. 2 Wochen an. Der Main führte

Treibeis. Da kein Schnee lag, erwärmte die Sonne den Boden, so

dass die Temperaturen tagsüber auf ca. -5 °C ansteigen

konnten.

Und am 11.02.2012 war der Main in Aschaffenburg wieder zu

gefroren. Nur wenige Stellen blieben aufgrund der Strömung am Tag

eisfrei.

Nach zwei Wochen mit Temperaturen von nachts bis -18 °C und

tagsüber trotz Sonne nur ca. -5 °C friert auch der Main zu -

Eis soweit das Auge reicht.

Trotz der gegenteiligen Prognosen begann der Winter 2012/2013 mit

Schnee und teils strengem Frost, so dass sich in den Steinbrüchen

Eisezapfen ausbildeten.

Meterlange Eiszapfen, teils schräg und sich verzweigend in der

Wand des Rhyoliths von

Sailauf,

aufgenommen am 13.12.2012

2011

cm-langes Haareis an einem Holzstängel bei Frammersbach,

aufgenommen am 20.02.2011

Haareis kann man in der Regel an Hölzern beobachten. Dazu muss es

nach einer Regenperiode einen mäßigen Frost über mehrere Tage

geben. Dann wachsen aus dem Holz entlang von Rissen und Poren

haarfeine Eisnädelchen von bis zu einigen cm Länge. Die filigranen

Gebilde sind sehr empfindlich gegenüber Berührung, Wärme und

Sonnenlicht. Dabei wird das im Holz befindliche Wasser aus dem

Holz in Eis umgesetzt und infolge der Kapillarkräfte wird so lange

Wasser nachgeliefert, bis die Bildung bei zu strengem Frost zum

Erliegen kommt. Mit Pilz(myzelien) durchsetzte Hölzer zeigen die

Erscheinung besonders gut, da diese größere Mengen Wasser

speichern als Hölzer ohne Pilze.

Die Bildung von haarförmigen Kristallen sind aus dem Mineralreich

hinreichend bekannt, denn haarförmige Mineralien sind weit

verbreitet (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Halit, Gips,

Malachit, Amphibole, Kaliumnitrat, gediegen Silber, Antimonit, ...

Eisfall bei Waldaschaff,

aufgenommen am 26.02.2011.

Es ist ein Produkt am Nordhang der Felsen nach tagelangem Frost

und fehlender Sonne, so dass das zwischen Bröckelschiefer und

Diorit austretende Wasser gefrieren kann. Der "Eiswasserfall"

bildete sich während des strengen Frostes Anfang Februar 2012

neben der Autobahn erneut.

2010

Und 2010?

Nach einem schneereichen Winter 2009/2010 konnte man im Dezember

2010 spüren, dass die langfristigen Wettervorsagen nicht

funktionieren. Früh kam der Schnee und blieb zumindest in den

höheren Lagen dauerhaft liegen. Kurz vor Weihnachten das übliche

Tauwetter und pünktlich zum 24.12.2010 ging der Regen am späten

Nachmittag in Schnee über und am 25.12.2010 hatten wir 15 cm

pulvrigen Neuschnee im Maintal! Dazu weiter Frost und weiteren

Schnee mit herrlichem Schneetreiben. Und die üblichen

Begleiterscheinungen: Fußgänger schimpfen über Schnee und Matsch,

genervte Autofahrer, "gestrandete" Fluggäste und liegen gebliebene

Bahnfahrer. Und alle glauben, dass es mit dem Schnee im

menschlichen Handeln ganz normal weiter gehen muss. Hier ist

einfach etwas mehr Geduld und Nachsicht notwendig - der Schnee und

das Eis haben auch außerhalb der Wintersportgebiete ihre schöne

Seiten (z. B. bei einer Wanderung - mit geeignetem Schuhwerk).

Aber der Schnee war nur mit Wolken verbunden, wir hatten über 2

Wochen so gut wie keine Sonne.

Links. Der Main bei Dettingen im Schneetreiben am 26.12.2010.

Rechts: Die Bundesstraße 8 in Dettingen in Richtung Kleinostheim

mit Schnee!

2009

Zu Beginn 2009 kam der Winter, wie ihn die "Klima-Panikmacher" in

den Medien kaum erwartet haben. Nach einem flächendeckenden

Schneefall folgte keine Westfront, die binnen Tagesfrist alles

wieder wegtaut, sondern es blieb kalt und wurde noch kälter. In

Dettingen zeigte das Minimalthemometer 2 m am 07.01.2009 über dem

Boden -18 °C, man kann man Treibeis auf dem Main sehen (siehe oben

zwischen Dettingen und Mainflingen), auch tagsüber waren es immer

noch -6 °C, mit anhaltender Tendenz. Die Stellen in Steinbrüchen,

die ein wenig Wasser führen, werden zu Orten mit schönen

Eiszapfen, die auch mehrere Meter lang werden können. Der Schnee

schmolz nicht, sondern sublimiert (geht also ohne zu schmelzen in

den gasförmigen Zustand über) weg. In den schattigen Ecken wo die

Wintersonne nicht hinkommt, wächst der Schnee, da hier die

Luftfeuchtigkeit als Eis nieder geschlagen wird.

Es ist eigentlich klar, aber wie viele Dinge komplex und schwer

erklärbar. Wenn die Jahresmitteltemperatur um 0,X °C höher oder

niedriger wird, dann ist das die Summenkurve eines Jahres (dann

müsste man noch unterscheiden an einem Ort, viele Orte oder

gemittelt auf eine bestimmte Fläche, z. B. Deutschland). Einzelne

Tage spielen dabei kaum eine Rolle, da es ja bis zum Jahresende

365 Tage sind. Diese Abweichungen sind kaum "fühlbar". Trotzdem

werden mit einer frappierenden Regelmäßigkeiten die vergangen

Monate als "zu warm" beschrieben und die Mittelwerte dann mit dem

Zeitraum verglichen, der zu einem passenden Ergebnis führt. Und es

gibt immer einen Zeitraum, für den der Monat, ein Sommer oder ein

Winter "zu warm" war. Hier wird nach meiner Meinung kräftig

geschönt, was zwar im beschriebenen Fall stimmen mag, aber

hingetrickst ist, da man die Vergleichszeiträume willkürlich

aussucht.

Nach 3 Wochen bitterer Kälte - da werden Erinnerungen an die Werke

niederländischer Maler wach. Der Main bei Aschaffenburg am

16.01.2009 von

der Mainbrücke gegen das Schloss gesehen. Das bis zu 30 cm dicke

(nach Zeitungsaussagen) Eis war tragfähig und so liefen Menschen

übers Eis - man

achte auf den dunklen Streifen quer über den Main (ich wäre da nie

drüber gelaufen). Das mit ca. 1 cm Schnee bestäubte Eis bestand

zunächst aus Eisschollen,

die dann zusammen gefroren sind (eine Art Eisbrekzie). Zuletzt

konnte man dies 1982 und vorher 1980 anschauen. Die Schifffahrt

musste eingestellt werden,

da kein Fortkommen mehr möglich war.

"Schneeengel" mit Halos aus dem Flugzeug auf dem Flug von Mailand

nach

Frankfurt,

aufgenommen am 28.04.2009

Das Licht der hoch (über dem Bildrand) stehenden Sonne wird dabei

an den waagrecht in der Luft schwebenden Eisplättchen in den

Wolken reflektiert (Spiegelung), so dass ein gleißend heller Fleck

entsteht, der als Snowangel (Schneeengel, HELLING 2013:82f)

bezeichnet wird. Die in der Luft befindlichen Eiskristalle brechen

das Licht dieser Erscheinung und erzeugen beiderseits Halos.

*In einem Beitrag in der Zeitschrift "Spessart" von

1980 ist der "Große Stein" in Wenighösbach abgebildet und

daneben und darunter steht zu lesen, dass unsere Gegend

während der letzten Kaltzeit vom Gletschereis bedeckt war und

dass dieser Stein vom Eis hierher transportiert worden wäre

(Anonym 1980:3):

Der Große Stein in Wenighösbach, Kahlgrundstraße bei Haus Nr. 26

aufgenommen am 29.09.2002

Solche Steine, Findlinge genannt, gab es in

Nordeuropa und den Alpen, aber nicht im Spessart. Diese

Erklärung ist nachweislich falsch, denn wir hatten keine

Gletscher, sonder nur einen gefrorenen Boden im

Periglazial.

Bei dem "Stein" handelt es sich um einen Felsen, der am Ort

frei gelegt wurde. Es ist ein

Staurolith-Granat-Plagioklas-Gneis der Mömbris-Formation.

Ähnliche Felsen sind aus Damm und Goldbach bekannt.

Literatur:

Anonym (1980). Aus dem Jahr 1175 stammt die älteste Urkunde, die

Wyngenhosebach erwähnt. Aber schon zwei Jahrtausende vorher wurden

bei Wenighösbach Menschen bestattet.- Spessart Monatsschrift des

Spessartbundes. Zeitschrift für Wandern, Heimatgeschichte und

Naturwissen Heft Juli 1980, S. 3 - 5, 3 Abb., [Druck und Verlag

Main-Echo Kirsch & Co,] Aschaffenburg.

BARRY, ROGER & GAN, THIAN YEW (2011): The Global Cryosphäre.

Past, Present and Future.- 472 p., wenige Abb., teils auf

Farbseiten, [Cambridge University Press] New York.

BENN, DOUGLAS I. & EVANS, DAVID J. A. (1998): Glaciers &

Glaciation.- 734 p,

BENTLEY, W. A. & HUMPHREYS, W. J. (1931): Snow Crystals.- 2nd.

Ed., 226 p, Nachdruck der originalen Ausgabe mit 2453 Abb. von

Schee- und Eiskristallen, [Dover Pulbic.] New York 1995 BOETZKES,

MANFRED, SCHWEITZER, INGEBORG & VESPERMANN, JÜRGEN (Hrsg.)

(1999): EisZeit Das große Abenteuer der Naturbeherrschung.- 283

S., Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung im Roemer- und

Pelizaeus-Museum Hildesheim, zahlreiche Abb., Profile, Karten,

Diagramme, [Jan Thorbecke Verlag] Stuttgart

EDMAIER, BERNARD & JUNG-HÜTTL, ANGELIKA (1996): Eisige

Welten Im Kosmos der Minusgrade.- 160 S., BLV-Verlag

FRAEDRICH, WOLFGANG (1996): Spuren der Eiszeit Landschaftsformen

in Europa.- 184 S.,

GLASER, RÜDIGER (2001): Klimageschichte Mitteleuropas 1000 Jahre

Wetter, Klima und Katastrophen.- 227 S., 71 Abb. als zahlreiche

Diagramme, Fotos., Skizzen und Tabellen, [Primus Verlag]

Darmstadt.

HABEL, M. & Wetteronline [Hrsg.] (2018): Wetterextreme. Eine

meteorologische Weltreise.- 2. Auflage, 217 S., durchweg

großformatige Fotos, [millmari UG Verlag] München.

HELLING, C. (2013): Wolken.- 96 S., viele farb. Abb. als Fotos und

Diagramme, [Primus Verlag] Darmstadt.

HINZ, C. & HINZ, W. (2015): Lichtphänomene Farbspiele am

Himmel.- 216 S., sehr viele farb. und großformatige Abb.,

[Oculum-Verlag GmbH] Erlangen.

HOFMANN, D., PREUSS, G. & MÄTZLER, C. (2015): Evience for

biological shaping of hair ice.- Biogeoscience 12, p.

4.261 - 4.273,

KOBBERT, MAX J. (2017): Diamant und Schneekristall.- 152 S.,

419 überwiegend farbige Abb., mit einer CD-ROM und 3D-Brille im

Nachsatz, [Verlag Dr. Friedrich Pfeil] München.

KUHLE, MATTHIAS (1991): Glazialgeomorphologie.- 241 S., 95 Abb.,

[Wissenschaftliche Buchgesellschaft] Darmstadt

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 218ff, f623f.

MARCINEK, J. & ROSENKRANZ, E. (1988): Das Wasser der

Erde Eine geographische Meeres- und Gewässerkunde.- 318 S.,

NEES, GERHARD & KEHRER, HERMANN (2002): Alzenauer

Wetterchronik Die interessantesten Wetterereignisse in

Alzenau, im Kahlgrund und am Untermain von 365 bis 1999.- 531 S.,

173 Abb., 19 Tab., 3 Karten, [Reinhold Keim Verlag]

Großkrotzenburg

PETRENKO, VICTOR F. & WHITWORTH, ROBERT W. (2002): Physics of

Ice.- 373 p., zahlreiche Fig., Tab., [Oxford University Press]

Oxford GB.

SCHLICHTING, H. J. (2025): Doppelte Sprengkraft.- Spektrum der

Wissenschaft Heft 1/2025, S. 56 - 57, 3 Abb., [Spektrum der

Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH] Heidelberg.

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF [Hrsg.] (2013):

Schnee.- 160 S., zahlreiche Abb., Karten [Wissenschaftliche

Buchgesellschaft] Darmstadt.

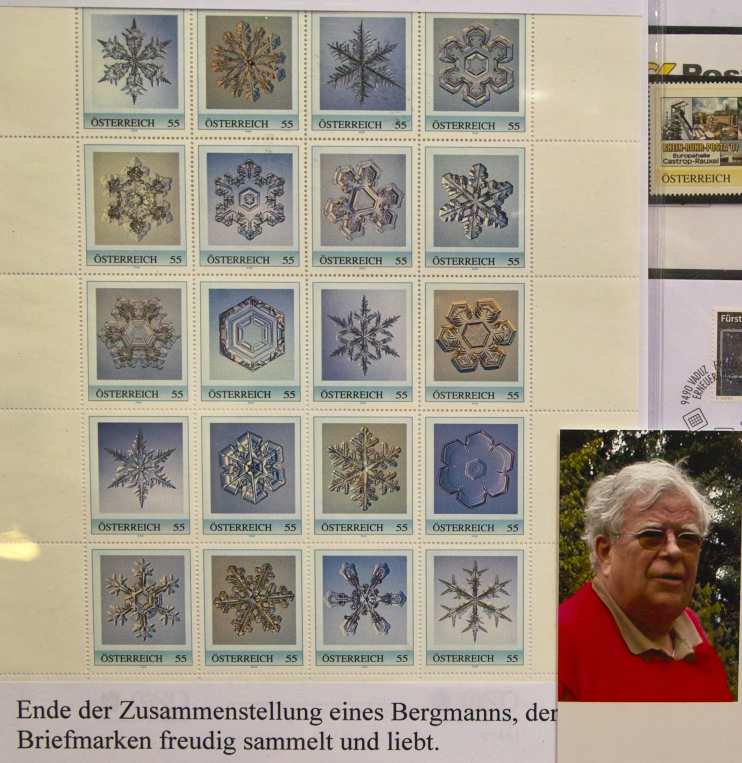

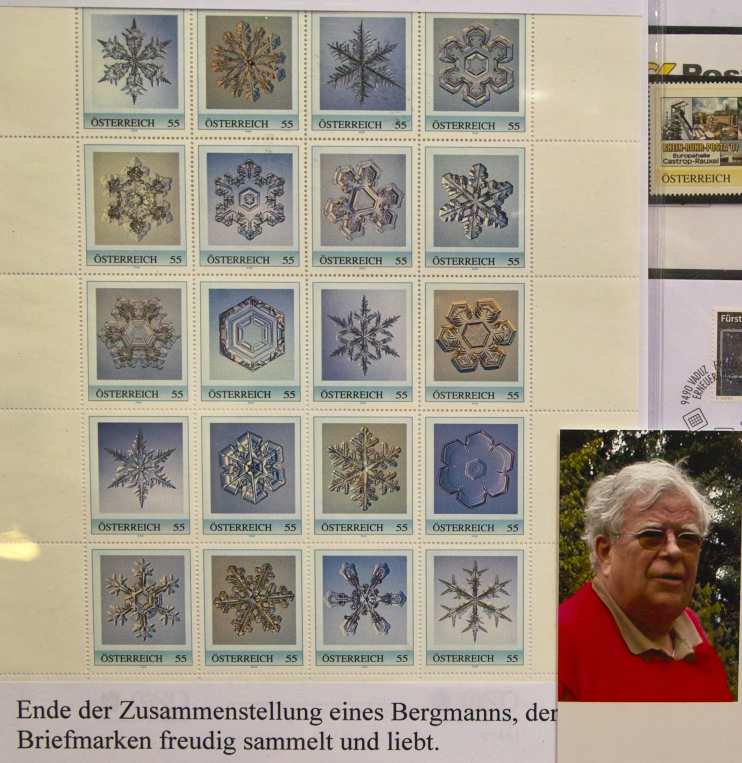

Österreichische Briefmarken mit Schneekristallen aus dem Jahr

2009,

ausgestellt von Niels MAIWEG in einer Ausstellung während der

18.

Mineralienbörse in Ober-Olm bei Mainz am 18.11.2012

(Veranstalter

ist der Georgius Agricola Verein e. V.)

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite