Weinstein -

der (unerwünschte)

Stein aus dem Wein.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

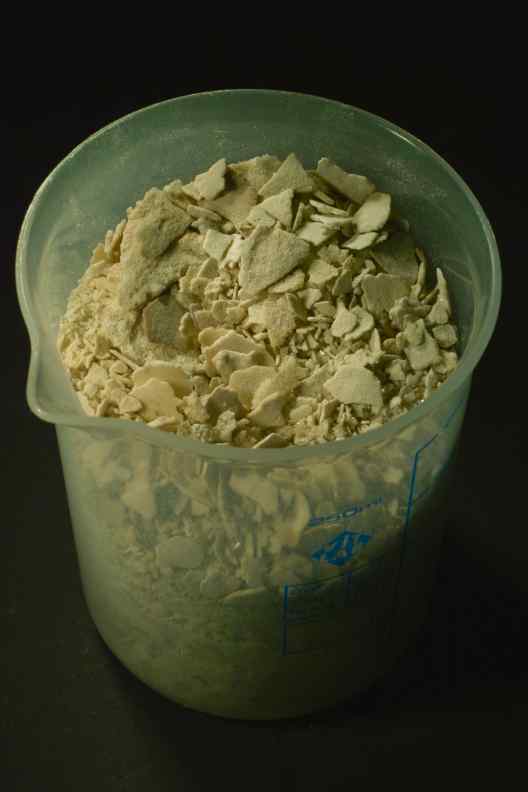

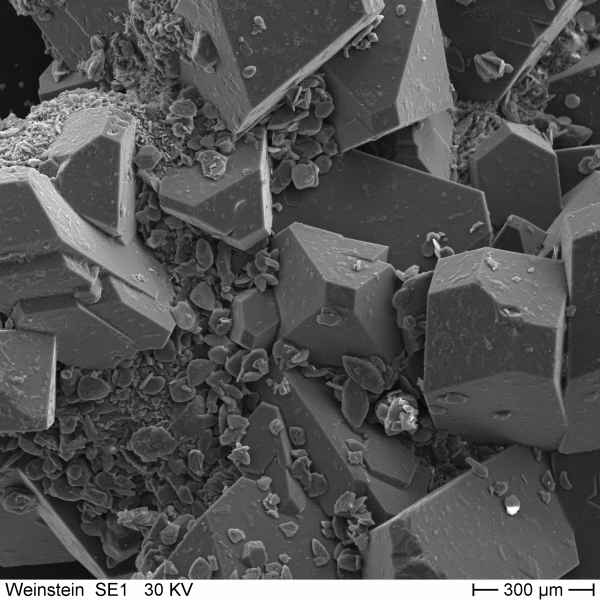

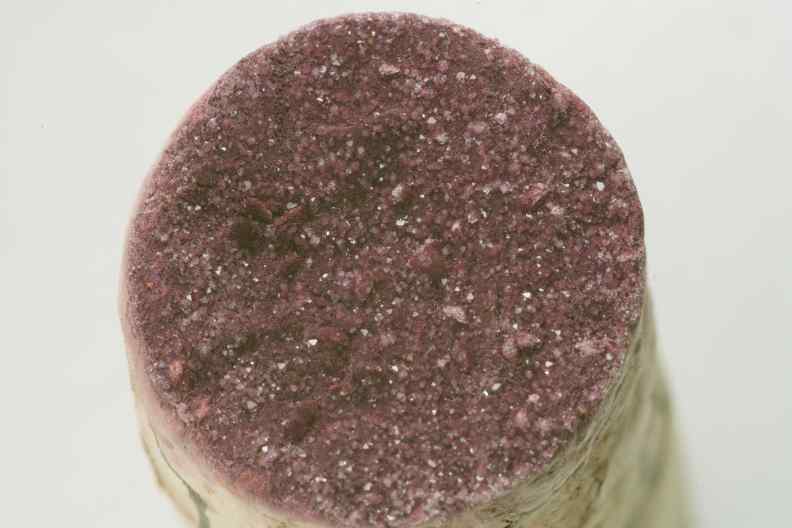

Typische kristalline Krusten des Weinsteins aus

der Weinherstellung im Fass (Hotel Krone Wasserlos),

links Bildbreite 8 cm, erhalten aus einem Weingut in

Wasserlos.

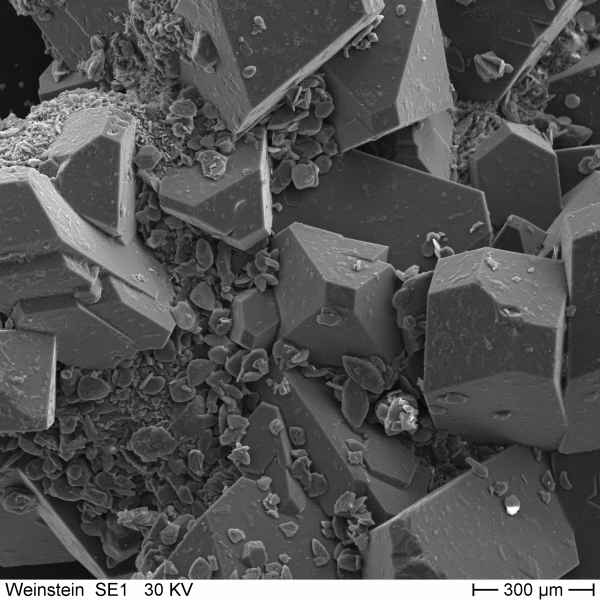

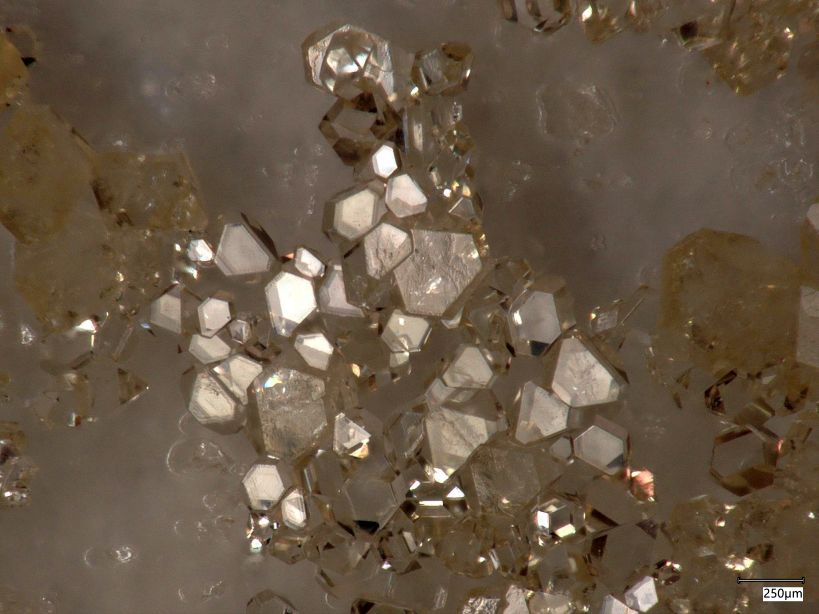

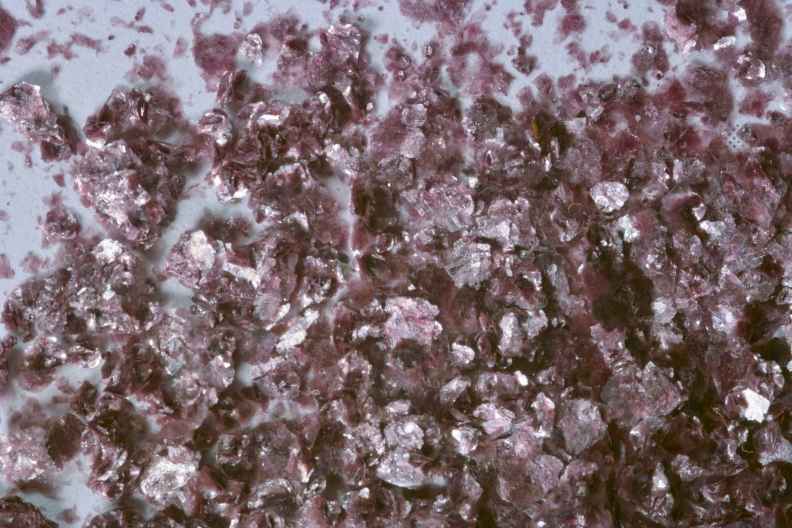

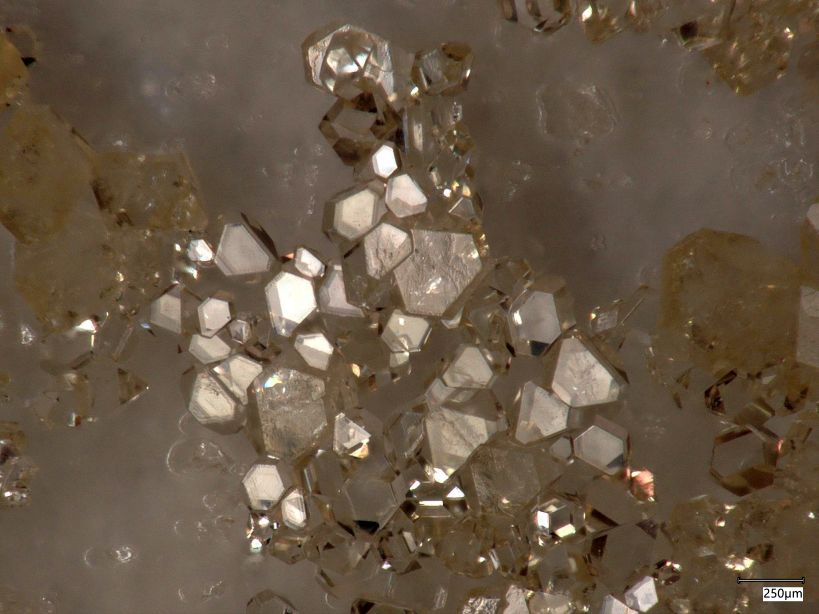

Rechts ein winziges Stückchen der Krusten unter dem

Rasterelektronen-Mikroskop (REM):

Die großen Kristalle bestehen aus Calcium-Tartrat,

die kleinen Blättchen dazwischen sind das

Kalium-Hydrogen-Tartrat, Bildbreite 1,5 mm,

REM-Foto von Stefan DILLER, Würzburg.

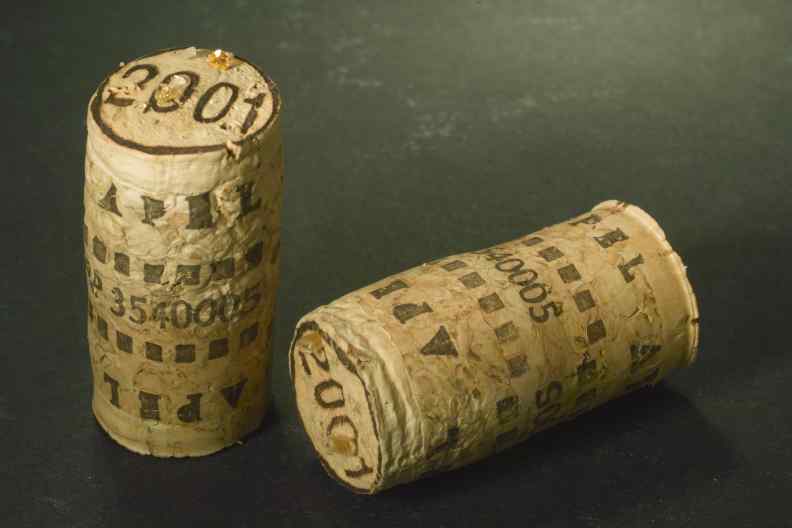

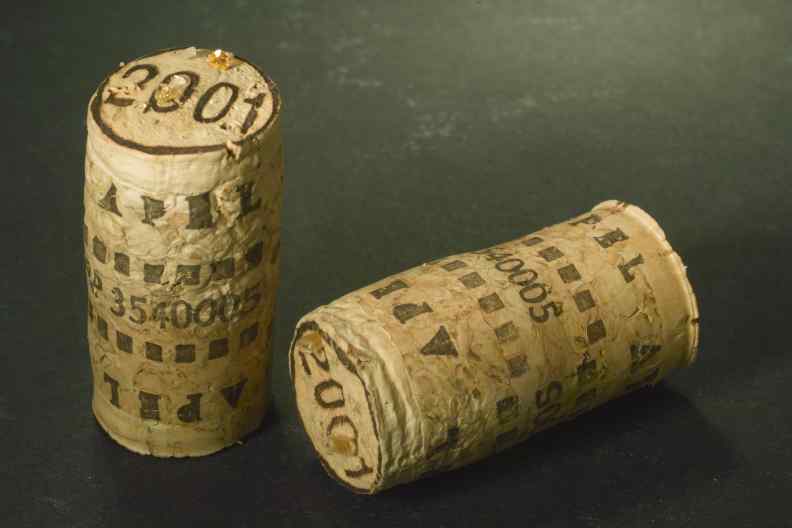

Cognacfarbene, durchsichtige

Weinstein-Kristalle am Korken,

Elbling von der Mosel, Jahrgang 2001,

Bildbreite ca. 6 cm, im Ausschnitt rechts 3 mm

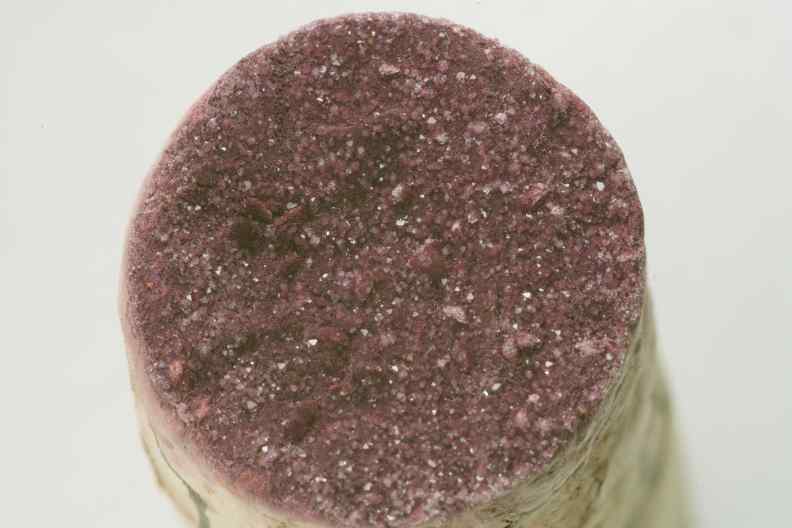

Mineraliensuche in der Weinflasche:

Der Weintrinker kennt die typischen Kristalle auf der Unterseite

der Korken,

Bildbreite 2 cm, rechts im Detail 1,5 mm

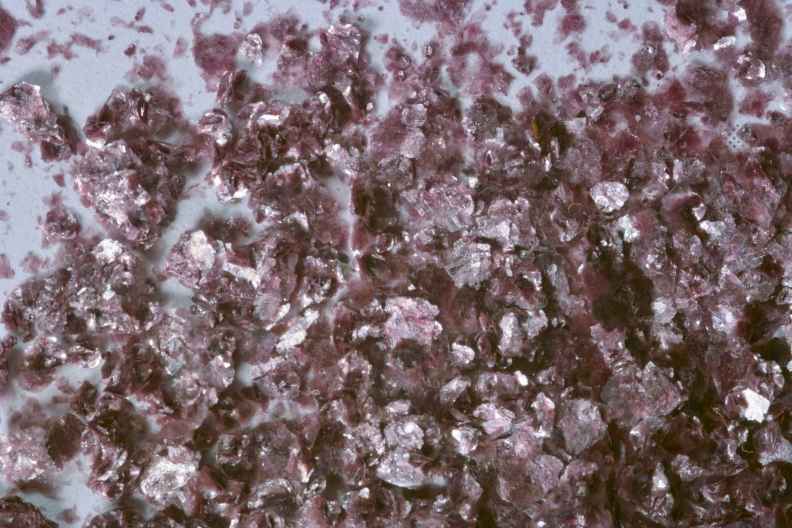

Bei den Rotweinen sind die Kristalle des Weinsteins violett und

rot;

Bildbreite 2 cm, rechts im Detail 1,5 mm

Entstehung

Es handelt sich beim Weinstein um die Salze der Weinsäure. Die

Weinsäure ist eine organische Säure mit sehr komplexer chemischer

Zusammensetzung (2,3-Dihydroxibernsteinsäure, vier verschiedene

Formen durch Rechts- und Linksstrukturen, an denen der

französische Chemiker Louis Pasteur (1822 - 1895) die Ideen zur

modernen Vorstellung der räumlichen Struktur entwickelte). Diese

schmecken angenehm stark sauer. An der Luft verbrennen die

Weinsäurekristalle unter Entwicklung von Karamelgeruch. Zerreibt

man die Kristalle bei adaptiertem Auge in völliger Dunkelheit, so

ist ein Leuchten zu beobachten (Triboluminiszenz; bedeutet

Reibungsleuchten).

In den Zellen der Pflanzen ist je nach Art neben Wasser und

zahlreichen organischen und anorganischen Verbindungen auch die

Weinsäure enthalten. Bei der Gewinnung der flüssigen

Bestandteile aus den Früchten - in der Regel durch mechanisches

Pressen - gelangen diese in den Saft. Aufgrund der komplexen

Stoffgemische reagieren die Komponenten im Saft miteinander, so

dass es zur Bildung von Salzen kommen kann. Der Chemiker

bezeichnet diese Salze der Weinsäure als Tartrate - so wie man die

Salze der Kohlensäure als Carbonate kennt; das einfachste Beispiel

ist das Calciumcarbonat, der gewöhnliche Kalk.

Die Pflanzen erzeugen beim Stoffwechsel Weinsäure und die ist in

geringen Mengen in vielen Früchten, wie zum Beispiel in der

Weintraube, aber auch in der Stachelbeere, der Johannisbeere, in

vielen weiteren Obstsorten, aber auch in der Zuckerrübe, im

Löwenzahn oder in Lindenblüten enthalten. In unserer Region

dominieren die Kalium- und Calcium-Tartrate, zum Teil sind diese

auch Wasser-haltig, d. h. es ist im Kristallgitter Wasser fest

eingebaut. In der Regel handelt es sich beim Weinstein aus dem

Wein um die Salze:

- Kaliumhydrogentartrat (KC4H5O6)

- Kaliumbitartrat

(K2C4H4O6·½H2O)

- Calciumtartrat

(CaC4H4O6)

- Calciumhyrogentartrat (CaC4H4O6·4H2O).

Die Farbe der Kristalle ist bei Weißweinen farblos, bei Rotweinen

rot, rötlich oder violett. Meist sind es gedrungene, oft nur

wenige Millimeter große Kristalle; es kommen aber auch nadelige

Formen vor. Der Weinstein ist für den Menschen nicht

schädlich oder gar toxisch und verursacht keine geschmacklichen

Beeinträchtigungen im Wein. Die Krusten in den Fässern sind meist

hell- bis dunkelbraun und besitzen einen Aufbau, der an

Kalksinterbildungen der Höhlen im Kalk erinnert. Aber es gibt auch

große Krstalle, siehe bei den Abbildungen unten.

Und warum wachsen die Kristalle des Weinsteins (Tartrate)

bevorzugt am Korken?

Zur Bildung von Kristallen benötigt man einen Kristallkeim. Das

sehr glatte und völlig saubere Innere einer gläsernen Weinflasche

bietet keine guten Bedingungen für das regelmäßige Anlagern zu

einem Kristall (das Glas ist amorph), der raue und chemische

völlig anders zusammen gesetzte Kork dagegen schon. So ist die

raue Fläche des Korks der Keim ("Starter") für das

Kristallwachstum. In den Flaschen mit Schraubverschluss bilden

sich oft kleine Kristalle, die lose in der Flasche liegen und erst

wahrgenommen werden, wenn man die Flasche völlig leert und den

Bodensatz mustert.

Die kleinen, stark funkelnden Kristalle (engl. wine

diamonds, tartraic crystals, tartaric acid, cream of tartar,

wine stone) in den Flaschen oder an der Korken (wenn noch

einer in der Flasche ist; zunehmend sind des Schraubverschlüsse

oder Glasstopfen) regen zu interessanten Betrachtungen an.

Entgegen der üblichen Meinung scheint es so zu sein, dass der

Weinstein unabhängig vom Boden gebildet wird; vermutlich übt die

Pflanze bzw. die Rebsorte einen größeren Einfluss auf die Art und

Menge des Weinsteins aus.

Der Weinstein war übrigens bereits den Griechen und Römern

bekannt. Die chemische Darstellung des Weinsteins als

Kaliumbitartrat gelang erstmals 1769 dem schwedischen Chemiker

Carl Wilhelm SCHEELE (1742 - 1786; ihm zu Ehren wurde ein

Wolfram-Mineral als Scheelit benannt). Der Bergbaufachmann und

Arichitekt Franz Ludwig von CANCRIN

zählte den Weinstein zu den Mineralien (CANCRINUS 1773:75); dies

wird heute nicht mehr so gesehen, da es sich bei den Kristallen in

den Flaschen und Fässern nicht um eine natürliche Bildung handelt.

Silbrig-grauer Weinstein (Kalium-Hydrogen-Tartrat) aus stark

glänzenden Blättchen aus einem Rotwein (erinnert an Hämatit),

Bildbreite 2 cm

Ob das Terroir (Autorenkollektiv 2018) den Weistein bzw. seine

Bildung beeinflusst, konnte nicht sicher nachgewiesen werden.

EYRICH (2004/2006) konn durch seine Analysen mainfränkischer

Weinsteine und deren Böden eine geringe Abhängigkeit der

Weinsteinzusammensetzung von der Calcium- und Kaliumkonzentration

des Bodens aufzeigen. Dabei wurde belegt, dass die Kaliumgehalte

des Bodens mit ca. 3 % K2O keine großen Schwankungen

unterliegen, ganz im Gegenstatz zu den Calciumgehalten, die von

weniger als 1% bis auf über 20 % CaO schwanken können

(Buntsandstein versus Muschelkalk). Hier spielt dann die selektive

Aufnahme der Pflanze die entscheidende Rolle.

Der Weinstein kann auch bereits im Traubensaft (dann

"Traubenstein" genannt) ausfallen, also ohne Gärung - siehe unten.

Dies gilt auch für andere Säfte; hier werden diese Neuschöpfungen

nicht so beachtet wie beim Wein oder einfach mit Zucker

verwechselt.

Die Herkunft des Weines kann man unter besonderen Umständen

schmecken, was mit dem Begriff Terroir verbindet. Man könnte auch

sagen, dass man die Geologie im Weinglas betreibt, eine sehr

leichte und wenig anstrengende Sonderform dieser Wissenschaft*.

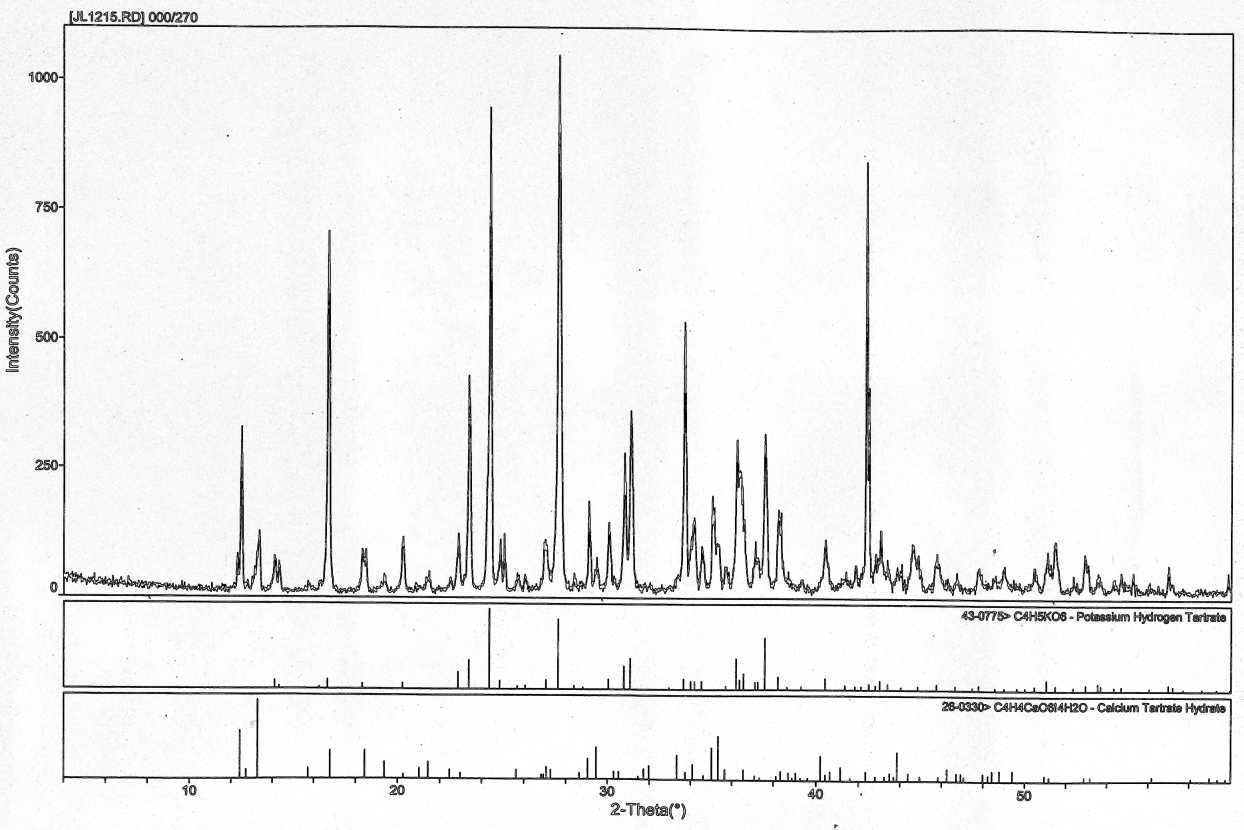

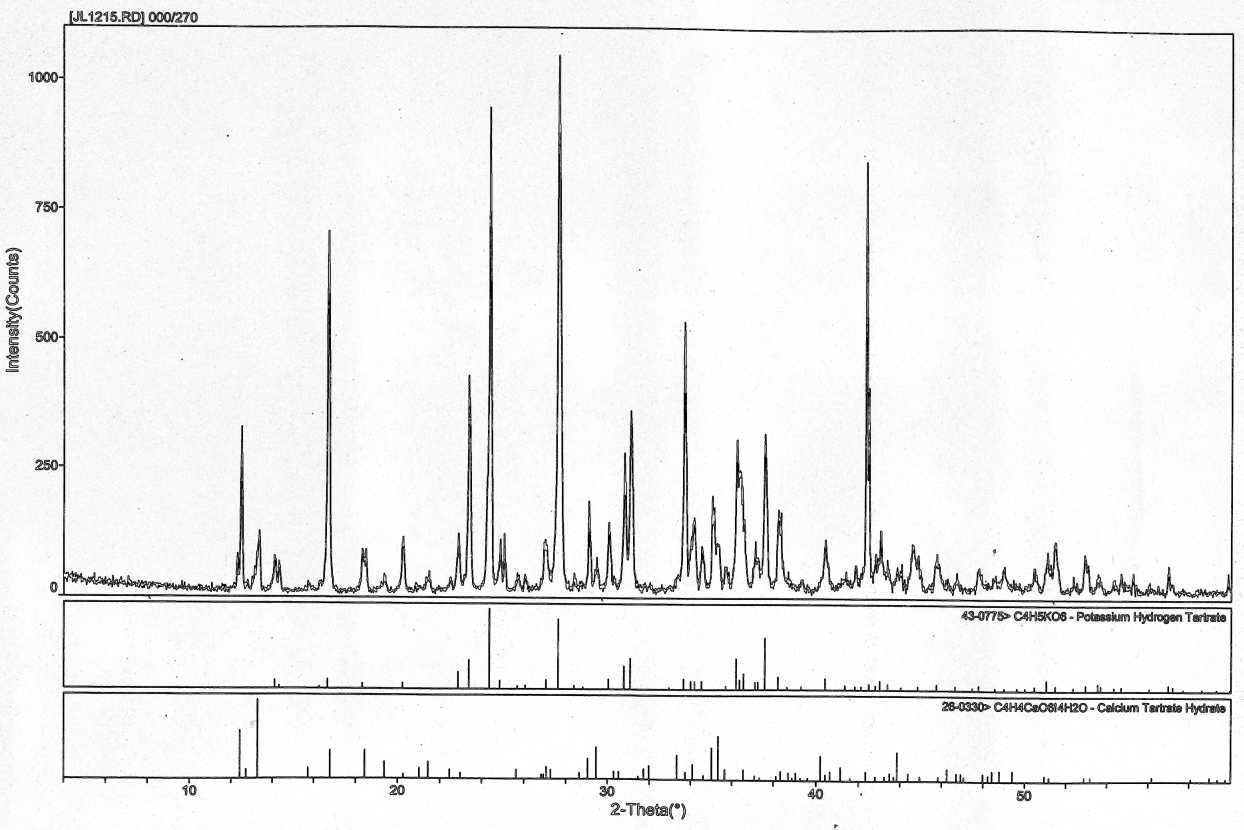

Welcher Weinstein ist das?

Untersucht man diese kristallinen Substanzen, so erhält man

mittels Röntgenbeugung ein Diagramm, das man hinsichtlich der

Substanzen auswerten kann. So kann man relativ einfach ermitteln,

welche Salze am Aufbau der Krusten beteiligt oder welcher Natur

die Kristalle sind. Die Auswertung eines solchen Beugungsmusters

erfolgt in der Regel mit einem PC und einer Datenbank, in der alle

kristallinen Substanzen verzeichnet sind. Damit lassen sich dann

auch mehrere, ganz unterschiedliche Phasen in einer sehr kleinen

Probenmenge sicher bestimmen.

Beugungsmuster nach einer Röntgenuntersuchung eines Weinsteins

(Probe 000/270)

Doch wenn mehrere Arten Weinstein als Stoffgemisch in den

Krusten vorliegen, dann weiß man nicht welche Kristalle wie zu

benamen sind. Hier hilft das Rasterelektronenmikroskop mit einem

Nachweisverfahren (EDX) weiter. Dabei kann man die schweren

Elemente am Aufbau selbst kleinster Kristalle ermitteln und so die

Ergebnisse aus der Röntgenbeugung präzisieren.

In den Holzfässern für den Wein bildeten sich im Laufe der Jahre

dicke Krusten des Weinsteins. Im linken Bild ist das Stück einer ca.

2,5 cm

dicken, braunen Kruste zu sehen (Bildbreite 17 cm), rechts im

Ausschnitt erkennt man die undeutlich ausgebildeten Kristalle der

blumenkohl-

artigen Oberfläche (Bildbreite 2 cm). Das eindrucksvolle Stück wurde

im Juli 2011 von Herrn Günther Wohlfahrt, Weinbergsmeister am

Juliusspital in Würzburg, zur Verfügung gestellt.

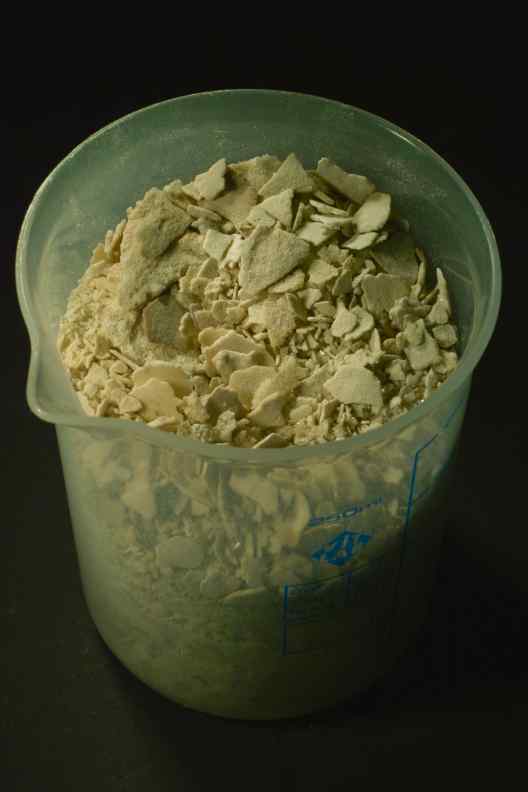

Heute wird der Weinstein insbesondere durch Abkühlen und dem Zusatz

von Ca-Ionen (TEGETHOFF 2001:311) bei der Weinzubereitung gefällt

(siehe Bild ganz oben) und so sind heutige Fässer - meist aus

nichtrostenden Chrom-Nickel-Stählen - blank und besitzen keine

Krusten aus Weinstein mehr. Damit vermeidet man die Verkeimung im

Weinfass. Und der Weinstein in den Flaschen und an den Korken werden

immer seltener.

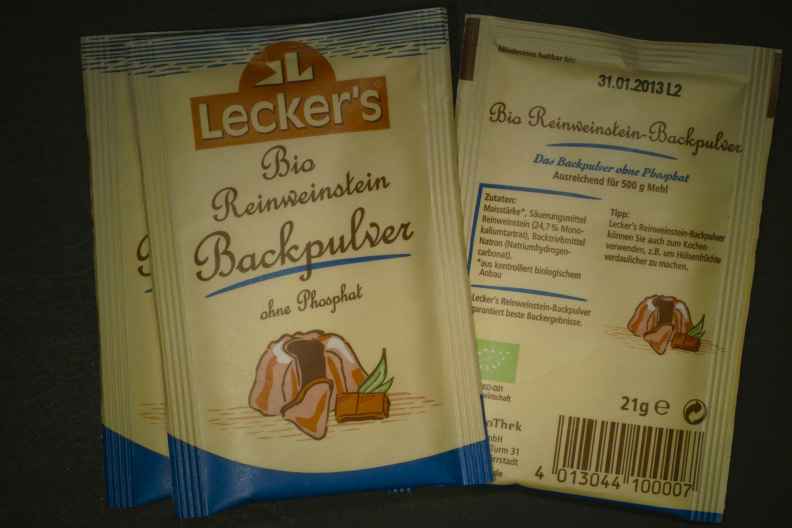

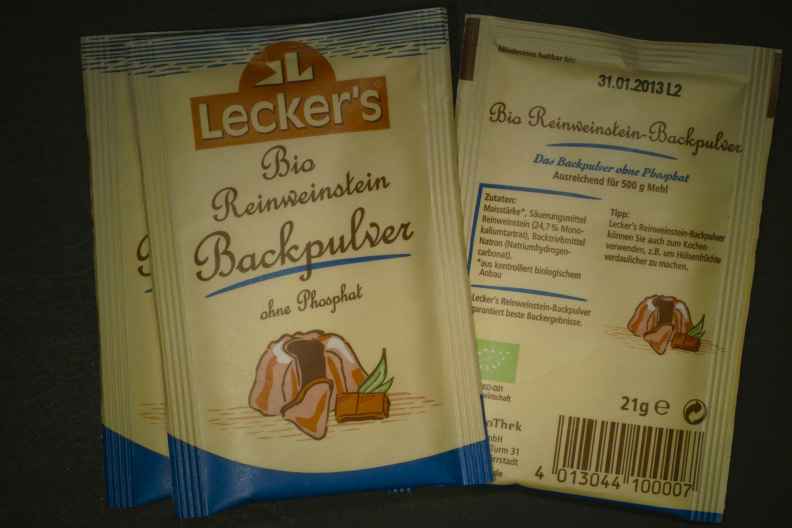

Der so gewonnene Weinstein wird als natürliches Backtreibmittel

("Backpulver") raffiniert und abgepackt (z. B. Lecker´s

Bio-Reinweinstein Backpulver enthält hauptsächlich

Kalium-Hydrogen-Tartrat und dazu

Natrium-Hydrogen-Carbonat). Dazu werden die im Weinbau

anfallenden Weinsteinmassen von spezialisierten Betrieben der

chemischen Industrie aufgekauft.

Weinstein als Backtreibmittel aus dem Lebensmittelhandel.

Weiter werden die Substanzen dieser Gruppe in der

Getränkeherstellung, der Galvanik beim Verzinnen und Vergolden und

in Poliermitteln verwandt. Eine Besonderheit ist Schmuck, bei dem

Weinstein in Edelmetall gefasst wird. Und man braucht es zum zur

Stabilisierung von Eischnee (Erhöhung der Temperaturbeständigkeit

und dem Erhalt der Fülle), zur Stabilisierung von Schlagsahne

(Erhaltung der Textur und des Volumens), zur Verhinderung der

Kristallisation von Zuckersirup und zur Vermeidung der Verfärbung

von erhitzem Gemüse. In der Pharmazie stellt man aus Weinstein das

Seignettesalz (KNaC4H4O6·4H2O,

ein Brechmittel) her. Eine ähnliche Verbindung ist der

Brechweinstein (Kaliumantimon(III)-oxid-tartrat).

Der lange in Kitzingen wirkende Apotheker und Alchemist Johann

Rudolph GLAUBER (*10.03.1604 in Karlstadt 16.03.1670 in Amsterdam)

verstand es in größeren Mengen Weinstein zu erzeugen und damit zu

handeln. Er schrieb zahlreiche Veröffentlichungen als Bücher,

produzierte eine ganze Reihe von Chemikalien und gilt deshalb als

einer der Begründer der frühen Chemie-Industrie.

Weinstein wurde bereits im 18. Jahrhundert als Reagenz bei Probieren

der Kupfererze verwandt (CANCRIUNS 1766:31).

Der sehr treffende Name Weinstein stammt einfach von dem Vorkommen

eines "Steins" aus dem Wein:

- Weinstein ist in der Chemie als Trivialname immer noch

übliche Begriff; es existieren auch Kombinationen wie z. B.

Brechweinstein (Autorenkollektiv 1908:487f).

- Weinstein ist der Name von Weinstuben (z. B.

Heidelberg), Restaurants (z. B. Kiel), Bistros

(z. B. Fell), Weinhandlungen (z. B. Emden), Ferienwohnungen

(z. B. Berkastel-Kues), Cafes (z. B. Bad Traunstein), Museen

(z. B. ehemals Herrstein) und Weingütern (Ellmedingen).

- Weinstein wird als der Name von Produkten wie

Backpulver. Pigmente, Scheuerpulver, Vino Weinstein

Tischdekorationen oder Schmuck verwandt.

- Weinstein ist auch als Familienname - und damit auch

als Firmenname - weit verbreitet, aber mit nur etwa 600

Personen in Deutschland doch ein seltener Nachname. Er ist aus

dem 14. Jahrhundert erstmals überliefert (BAHLOW 1967:539 als

Michale Weinstein) und wurde vom Beruf des Krämers übernommen,

der Weinstein verkaufte. Es ist damit ein sehr alter Nachname.

Es gibt aus diesem Grund eine sehr umfangreiche Liste mit

Schriften und Büchern des Autorennamens Weinstein.

- Weinstein ist Bestandteil mathematischer Methoden, z.

B. Weinstein-Bazley-Fox-Verfahren.

- Weinstein gibt es als geographische Bezeichnung, z. B.

Schloss Weinstein in Marbach.

- Weinstein ist auch der Name von Pseudonymen, die unter

dem Namen Kriminalromane publizieren, z. B. von Zeus Weinstein.

- Weinstein ist der Name von Erlebnisveranstaltungen mit

Wein (z. B. in Paffenweiler).

- Weinstein wird als Wortspiel verwandt, meist in

Verbindung mit Wein, z. B. vom Weingut am Stein in Würzburg oder

WeinStein-Kiste für hochwertige Weinverpackungen.

- Weinstein als Allegorie auf steinerne Zeugnisse des

Weinbaus (z. B. OBERSTE-LEHN 2001).

- Weinstein wird in vielen Varianten als Name für Internetdomains

verwandt, z. B. Wein-Stein.info

Und die allwissende Suchmaschine Google findet 17,2 Millionnen mal

den Begriff Weinstein im Internet ...

Der Name gehört zu einer ganzen Gruppe von Namen, die mit dem Wein

zusammen hängen: Weinberger, Weinbrenner, Weindl, Weingarten,

Weinholtz, Weinkeuf, Weinmann, Weinerber, Weinrich, Weinriefer,

Weinschenk, Weinstock, Weintraut, Weinzierl (DUDEN 2005:707f).

Reife rote Trauben am Weinstock im Weinberg in Lengfurt

(Triefenstein),

aufgenommen am 30.09.2012

Bilder vom Weinstein:

Aber Weinstein (Kaliumhydrogentartrat) kann auch ohne

Weinzubereitung aus dem Traubensaft roter Trauben ausfallen

("Traubenstein"). Die schuppigen Krusten stammen aus

Trauben, die 2011 in Schöllkrippen wuchsen,

Bildbreite 2 cm.

|

Nach dem Genuss eines 2006er Herxheimer Himmelreich Riesling

Auslese von G. PETRI fand sich am Flaschenboden ein weißer

Weinstein in Blumenkohlform mit farblosen, säuligen

Kristallen (im Bild nicht zu erkennen),

Bildbreite 2 cm |

Hellgelbe, tafelige und mit ca. 1,5 cm extrem große

Weinsteinkristalle in einer Weinflasche des Granatiums in

Radentheim in Kärnten (Österreich). Gesehen in einer

Sammlervitrine zwischen Granat (wohl Almandin) auf den

Münchner Mineralientagen (Munich Show) im Halle A5,

aufgenommen am 27.10.2012.

|

Bemerkenswerte Platte aus einem Weinstein mit großen

Kristallen aus einem Holzfass der ehemaligen Weinkellerei

Häfelin in Neustadt, entdeckt um 1970, gesehen in der

Naturschatzwand des Pfalzmuseum für Naturkunde -

POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim am 20.03.2014

Bildbreite ca. 15 cm

|

Zwei verschiedene Weinstein-Kristalle auf einem Korken eines

Prosecco Veneto 2011. Die kleinen, farblosen Kristalle

bestehen aus dem Calcium-Tartrat, die großen Kristalle sind

aus einem Kalium-Tartrat,

Bildbreite 2 cm. |

Traubenstein (Weinstein) aus Fässern der Gemeinde Tramin an

der Weinstraße in Südtirol,

Bildbreite links 7 cm.

|

Traubenstein (Weinstein) aus Fässern der Gemeinde Tramin an

der Weinstraße in Südtirol,

Bildbreite 15 cm.

|

Tetragonale, funkelnd-farblose Weinstein-Kristalle

("Wein-Diamanten") aus einem kleinen Bocksbeutel eines

"Spessart-Schoppen" vom Weinhandel Bender in Mömbris,

Bildbreite 2 cm. |

Weinstein aus einem Rotwein "Domina" des Weinguts Gerhard

STÜHLER aus Schöllkrippen,

Bildbreite 3 cm

|

Blättchenförmige Weinstein-Kristalle aus einem 2012er

Thüngersheimer Scharlachberg vom Weingut Schwab. Es ist der

Rest im Weinglas eines schönen Abends in der Weinhaus

Mehling in Lohr am 15.04.2016

Bildbreite 2 cm

|

Ca. 40 x 20 cm große und mit etwa 1 cm relativ dünne Platte

aus Weinstein als Ablagerung aus einem Weinfass, ausgestellt

im Heimatmuseum im Klingenberg a. Main,

aufgenommen am 11.10.2014 |

Große isolierte Kristalle aus Weinstein, zur Verfügung

gestellt vom Weingut Simon in Wasserlos,

Bildbreite 5 cm

|

Große Weinstein-Platte aus einem Holzfass. Die hier gezeigte

Rückseite bildet die Struktur des angelösten Holzes der

Bretter des Fassbodes oder -deckels ab. Das Stück stammt aus

der

ehemaligen Mineraliensammlung von Reinhold FRANZ

(*22.04.1931 †24.01.2017) aus

Obernau,

Bildbreite 17 cm

|

Da kann man schon an Wein-"Diamanten" denken. Weinstein

eines 1996er Klingenberger Schlossberg Portugieser in zwei

unterschiedlichen Kristallen,

Bildbreite 2 mm.

Der Weinstein stammt vom Mineraliensammler Werner STROBEL

(*09.03.1946 †22.03.2021) aus Wörth. |

Bruchfläche eines Weinsteins aus einem Gefäß, welches

zunächst für Weißwein und zum Schluss für Rot- oder Roséwein

benutzt wurde. Das Stück stammt aus einer

Mineraliensammlung in Kahl am Main,

Bildbreite 4 cm

|

Nadeliger Weinstein als sternförmige Kristallaggregate von

einem 2003er Wein aus Obernburg,

Bildbreite 3 mm

|

Roter Weinsteine eines 2003er Klingenberger Schlossberg

Kreation in Rot.

Bildbreite 3 mm |

Kleine Weinstein-Kristalle mit gleichsinniger Orientierung

aus einer Flasche Bürgstadter Centgrafenberg Burgunder,

Bildbreite 3 mm

|

Weinstein-Kristall an einem größeren Kristall, lose aus

einer Flasche Rotkäppchen-Sekt um 1999, aus der Sammlung von

Peter GROH(†), Beerfelden,

Bildbreite 3 mm

|

"Oktaedrischer" Weinstein-Kristall auf einem Korken

gewachsen, aus einem pfälzischen Blauen Spätburgunder von

1995, aus der Sammlung von Peter GROH(†), Beerfelden,

Bildbreite 6 mm |

|

Literatur:

Autorenkollektiv (1908): Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein

Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens.- 6. gänzlich neubearbeitete

und vermehrte Auflage, 20. Band Veda bis Zz, 1055 S., zahlreiche

Abb., Tab., Karten, Tafeln, [Bibliographisches Institur] Leipzig

& Wien.

Autorenkollektiv (2018): Terroir: Science Related to Grape and Wine

Quality.- Elements. An International Magazine of Mineralogy,

Geochemistry, and Petrology, Volume 14, Number 3, June 2018, p. 145

- 216, viele farb. Abb., Mineralogical Society of America, USA.

DECROUEZ, D., FINGER, W., HALDIMANN, P.,

HOFSTETTER, J.-C., KÜNDIG, R., MEYER, C.,

MUMENTHALER, T., SIEBER, N., SPESCHA, R.,

TESTAZ, G. und 60 weitere Autoren (2018): Stein und Wein.

Entdeckungsreisen durch die Schweizerischen Rebbaugebiete.- Buch 240

S. und 10 Regionalhefte mit je etwa 30 S. in einem Schuber aus

Karton, sehr viele farb. Abb. als Fotos, Karten, Diagramme, Profile

und Zeichnungen, Hrsg. vom Verein Stein und Wein, [AS Verlag &

Grafik] Zürich.

BAHLOW, H. (1967): Deutsches Namenlexikon. 15000 Familien- und

Vornamen nach Ursprung und Sinn erklärt.- 576 S., ohne Abb.,

[Keyser´sche Verlagsbuchhandlung GmbH] München.

BOTTLER, P. (1921): Die Alkalien Darstellung der Fabrikation von

Kali, Weinstein, Pottasche.- 408 S., 57 Abb., [Hartleben Verlag]

Wien.

CANCRIUNS, F. L. (1766): Practische Abhandlung von der Zubereitung

und Zugutmachung der Kupfererze nach ihrem ganzen Umfang.- 156 S.,

ohne Abb., [Andräische Buchhandlung] Frankfurt am Main.

CANCRIUNS, F. L. (1773): Erste Gründe der Berg und Salzwerkskunde.

1. Teil Mineralogie.- 272 S., mit Register, [Andräische

Buchhandlung] Frankfurt am Main

DITTMAR-ILGEN, H. (2007): Kristalle im Weinglas. (Weinstein bei der

Weinherstellung), S. 37.- In: Wie der Kork-Krümel ans Weinglas

kommt. Physik für Genießer und Entdecker, [Hirzel] Stuttgart.

DUDEN (2005): Familiennamen. Herkunft und Bedeutung von 20 000

Nachnamen.- 969 S., zahlreiche SW-Abb. im Text, [Bibliographisches

Institut GmbH] Berlin. EYRICH, R. (2004/2006): Weinsteinanalyse in

Relation zu charakteristischen Böden der Trias- Formation.-

unveröffentlichte Facharbeit des CJT- Gymnasium Lauf a.d. Pegnitz,

40 S.,

FALBE, J. & REGNITZ, M. [Hrsg.] (1992): Römpp Chemielexikon. 3.

Band H - L.- 9. Auflage, S. 2130f,

FALBE, J. & REGNITZ, M. [Hrsg.] (1992): Römpp Chemielexikon. 6.

Band T - Z.- 9. Auflage, S. 5025f,

HAMMER, V. F. (2001): Steinwein ... ... Weinstein. Ein Streifzug vom

Wein zum Stein.- Lapis 26 Nr.5, S. 15 - 22, 26 farb. Abb.,

[C. Weise Verlag] München.

HARTMANN, E. (1832); Ueber die Darstellung eines reineren

Weinsteins.- Inaugural-Dissertation welche zur Erlangung der

Doctor-Würde in der Medicin und Chirurgie unter dem Präsidium von C.

G. Gmelin im März 1832 der öffentlichen Prüfung vorgelegt, 14

S., ohne Abb., [C. H. Reiss] Tübingen.

GLAUBER, J. R. (1654): Gründliche und warhaftige Beschreibung, wie

man auß der Weinhefen einen guten Weinstein in großer Menge

extrahiern soll.- 25 S., ohne Abb., [in Verlegung Wolffgang des

Jüngern und Johann Andreæ Endter] Nürnberg.

KLING, M., SCHÄTZLEIN, C. (1923): Die Verwertung der Weinrückstände.

Anleitung zur Verwertung von Weintrestern, Weinhefe und Weinstein

einschließlich der Erzeugung von Kognak, Weinbrand und Weinsprit.

Mit einem Anhang: Die Verwertung der Rebentriebe und des Rebholzes.-

Chemisch-technische Bibliothek. VIII, 272 S., [Hartleben Verlag]

Wien & Leipzig.

LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte

Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 46 - 47, 4 Abb., - in Karlsteiner

Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom

Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.

LOWITZ, TOBIAS (1788): Über die Bereitung der wesentlichen

Weinsteinsäure aus rohem Weinstein.- in Beyträge zu den chemischen

Annalen, Hrsg. von Lorenz Crell. Band 3 (von 6) 498 S., [J. G.

Müller] Helmstedt.

MILDENBURGER, J. (1997): Anton Trutmanns „Arzneibuch“. Teil 2.

Wörterbuch. Bd 5. W – Z, S. 2300 – 2301, Würzburger

medizinhistorische Forschungen. Band 56, 5. [Königshausen und

Neumann] Würzburg.

OBERSTE-LEHN, G. (2001): Pfälzer Weinsteine. Thema und Variationen.-

Band 5, 1. Auflage, 256 S., mit zahlr. SW-Abb., Hrsg.: Weinfreunde

Wachenheim an der Weinstraße e.V., [Englrahm & Partner] Haßloch.

PIAZ, d. A. (1885): Die Verwerthung der Weinrückstände : Praktische

Anleitung zur rationellen Verwerthung von Weintrester, Weinhefe

(Weinlager, Geläger) und Weinstein.- Chemisch-technische

Bibliothek - Band 27, XVI, 192 S. mit 23 Abb., [Hartleben Verlag]

Wien.

PICK, S. (1894): Die Alkalien. Darstellung der Fabrikation der

gebräuchlichsten Kali= und Natron= Verbindungen, der Soda, Potasche,

des Salzes, Salpeters, Glaubersalzes, Wasserglases, Chromkalis,

Blutlaugensalzes, Weinsteins, Laugensteins u. s. f. deren Anwendung

und Prüfung.- 2.verbesserte Aufl., VIII, 399 Seiten, 57 Abb. davon 2

Abb. auf ausklappbarem Blatt im Anhang, Tab., [A. Hartleben

Verlag] Wien, Pest. Leipzig.

RENGGLI, C. & ARMBRUSTER (2011): Weinstein - ein besonderer

Kristall.- Schweizer Strahler.- 45. Jahrgang, Heft 1/2011,

Februar, S. 27 - 30, 6 Abb., Schweizerische Vereinigung der

Strahler, Mineralien- und Fossiliensammler SVSMF,

SITTLER, C. (1995): "Wein auf Stein" oder "Vom Stein zum Wein"

Beziehung von Rebsorte zu Gesteinslage und Wein-Eigenart im Gebiet

Barr-Andlau (Lesaß, Frankreich) (Exkursion J am 21. April 1995).-

Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen

Vereins Neuer Folge 77, 5 Abb., 3 Tab., [E.

Schweizerbart´sche Verlagsbuchhhandlung] Stuttgart.

STEISKAL, K. (1894): Die Alkalien. Darstellung der Fabrikation der

gebräuchlichsten Kali- und Natron-Verbindungen, der Soda, Potasche,

des Salzes, Salpeters, Glaubersalzes, Wasserglases, Chromkalis,

Blutaugensalzes, Weinsteins, Laugensteins u.s.f., deren Anwendung

und Prüfung.- VIII, 399 Seiten; mit 57 Abb., [Hartleben Verlag] Wien

/ Pest / Leipzig.

STIEFEL, H. C. (1894): Das Raffiniren des Weinsteines und die

Darstellung der Weinsteinsäure. Mit Angabe der Prüfungsmethoden der

Rohweinsteine auf ihren Handelswerth. Für Grossindustrielle sowie

für Weinbauer.- Chemisch-technische Bibliothek, CCXIV. Band, 96 S.,

8 Abb., [Hartleben's Verlag] Wien / Pest / Leipzig.

TEGETHOFF, F. W. [Hrsg.] (2001): Calciumcarbonat Von der

Kreidezeit ins 21. Jahrhundert.- 342 S., sehr viele, meist farb.

Abb., Tab., Zeichnungen und Tab., [Birkhäuser Verlag] Basel.

Der Weinstein bildet an Korken wunderschöne, funkelnde und

spiegelende Kristalle, hier an einem Elbling von der Mosel,

Bildbreite links 2 cm, rechts 5 mm.

*Die Tagung des Oberrheinischen Geologischen Vereins e. V. fand 1978

in Bad Orb statt. Ich nahm als Schüler am 31.03.1978 an der

Exkursionen C in den Spessart teil und man fuhr damals auch zum

Restaurant Käfernberg in Hörstein (Alzenau). Hier wurde im

"Käfernberg" der örtliche Wein verkostet, der bekanntermaßen auf den

Kristallingesteine des Spessarts wächst. Nach etlichen Gläsern

wurden von den bereits betagten Geologen die Haupt- und

Spurenbestandteile des Gesteins aus dem Geschmack des Weins (heute

als Terroir umschrieben) geschlossen ...

Dazu schaue man in das umfangreiche Werk von DECROUEZ et al. (2018).

Das ist wohl das umfangreichste, was man zum Weingeschmack leicht

verständlich publiziert hat. Es ist zwar für die Schweiz

geschrieben, passt aber in weiten Teilen auch auf andere

Weinanbaugebiete, da die schweizer Gesteine nicht wesentlich anders

sind als die in Deutschland. Es eine höchst interessante Verquickung

von Weinbaukunde und Geologie. Es ist ein Lesegenuss, so dass man

sich gerne und neugierig durch die Kapitel hangelt. Und das

monumentale Werk ist vom gefälligen Layout, der Herstellung und dem

stabilen Schuber etwas ganz besonderes für den Bücherschrank oder

die Bibliothek.

Es kostet 99 Schweizer Franken.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite