Die bunten Mineralien der

Grube „Segen Gottes“

bei Huckelheim

im Spessart

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

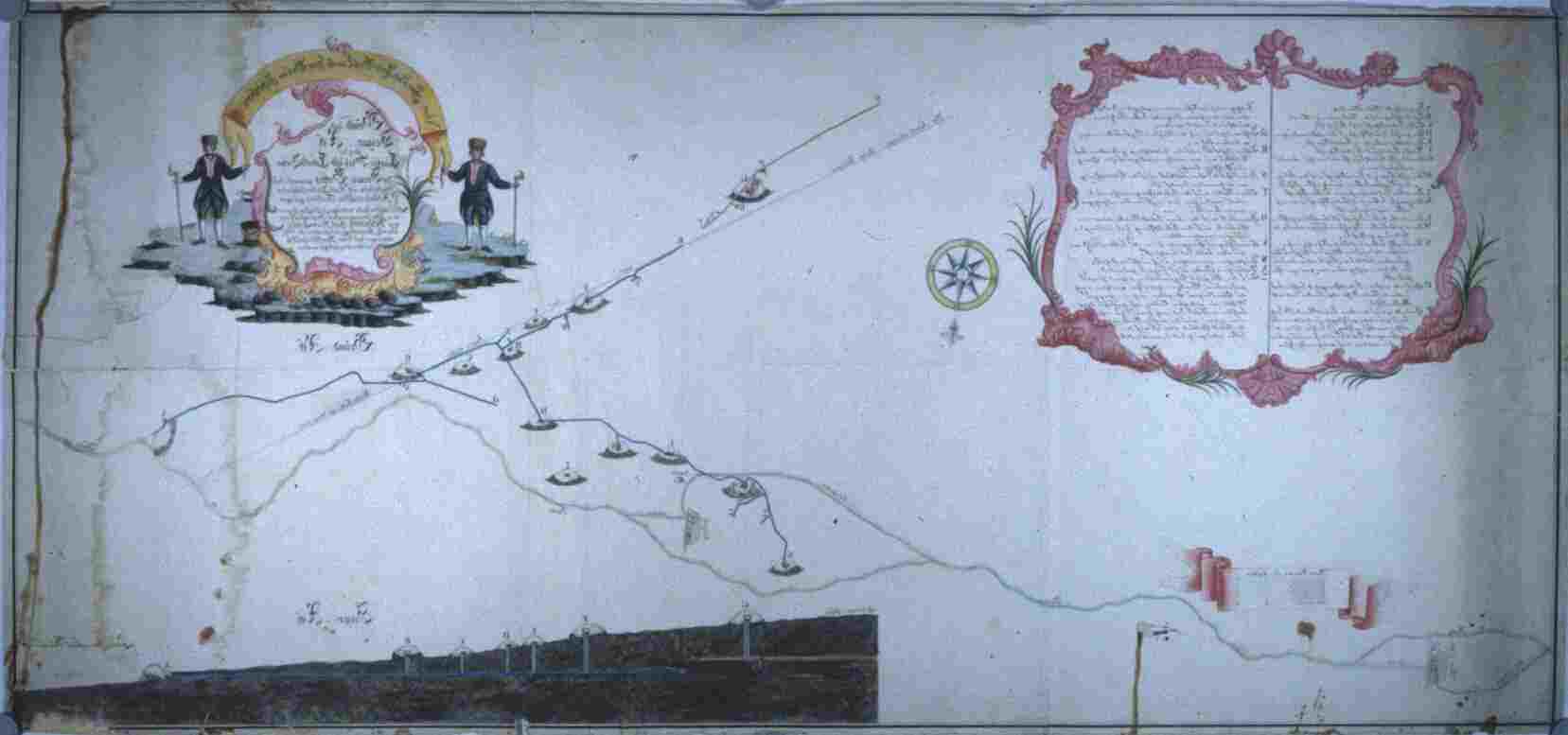

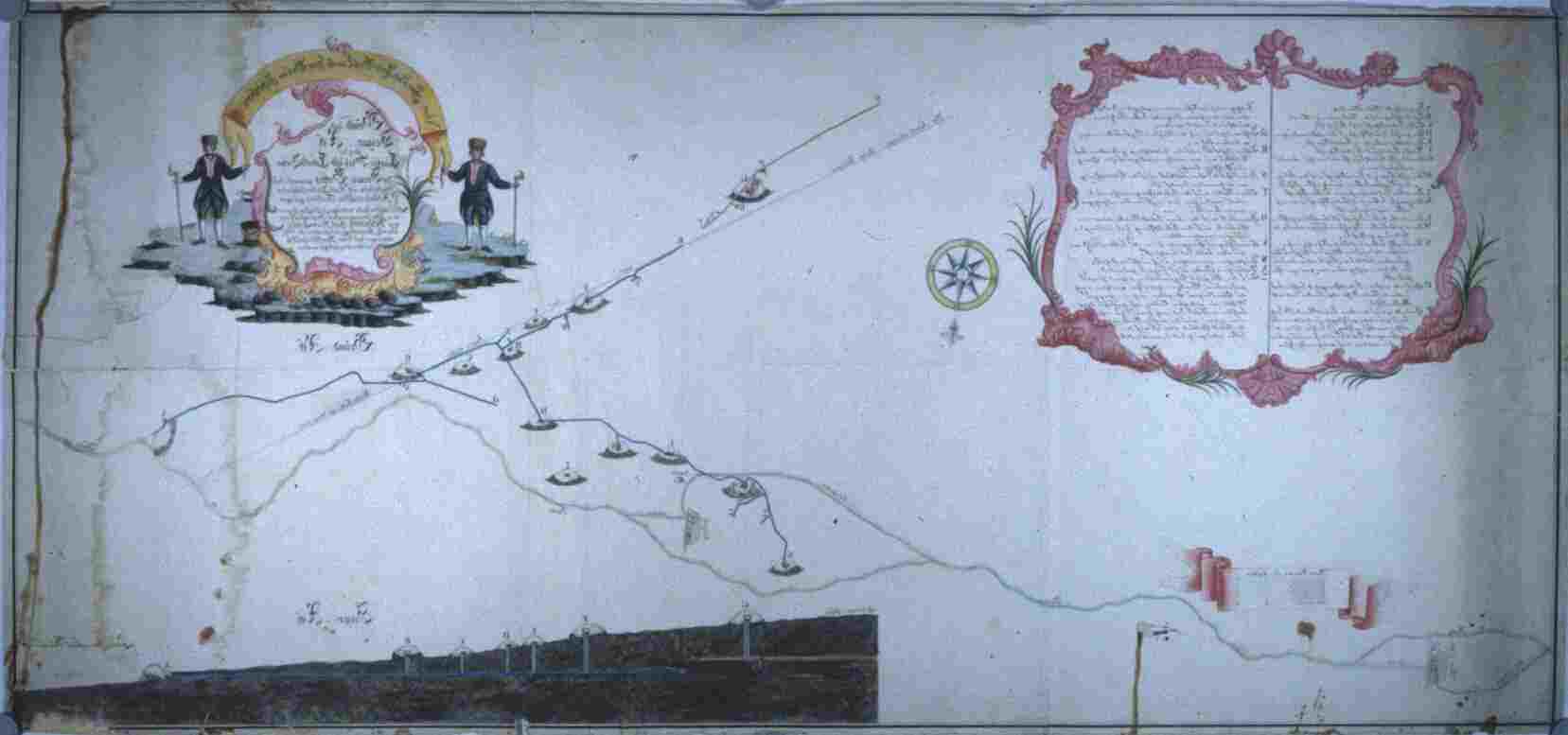

Großformatiger, colorierter Grund- und

Saigerriss des Bergwerkes Segen Gottes aus dem Jahr 1782

(angefertigt von Johann Heinrich Karl SCHÖNAUER wegen

Streitigkeiten),

Original im Staatsarchiv in Würzburg (157 x 73 cm; Bestand

Schönborn).

(das Foto wurde von Thomas WEIS, Schneppenbach, zur Verfügung

gestellt).

Die Ortslage von Huckelheim im Herbst als

Panoramafoto man erkennt im Talgrund den Ort und im

Hintergrund und links die bewaldeten Höhen des Buntsandsteins;

Die Ortslage von Huckelheim im Herbst als

Panoramafoto man erkennt im Talgrund den Ort und im

Hintergrund und links die bewaldeten Höhen des Buntsandsteins;

aufgenommen am 17.06.2006.

Lage:

Im nördlichen kristallinen Vorspessart finden sich neben Bieber

weitere Buntmetallvererzungen im Kupferschiefer. Die Grube „Segen

Gottes“ bei Huckelheim liegt auf der TK 5821 Bieber bei R 1800 H

5480 (siehe OKRUSCH et al. 2011, S. 288, Aufschluss 271). Die nur

in geringen Mengen vorhandenen Halden des ehemaligen Bergbaues

(Grube "Segen Gottes") bei Huckelheim liegen (E) zwischen dem

Aelchen (Bachgrund des Querbaches) und der Ziegelhütte.

Die Halden sind bewaldet und wurden in den letzten Jahren (ca.

1984 - 88) von Sammlern "heimgesucht". Fundmöglichkeiten bestehen

auf den außerhalb des Waldes liegenden Äckern, aber ausschließlich

außerhalb der Vegetationsperioden ohne einen Flurschaden

anzurichten. Nun sind fast alle früheren Äcker in Wiesen

umgewandelt worden, so dass es kaum noch Möglichkeiten gibt, auch

nur an Belegstücke zu kommen. Dieses Vorkommen wurde über Jahre

von Thomas WEISS, Schneppenbach unter Mithilfe von R. T. SCHMITT,

Würzburg besammelt und die Funde bestimmt.

Bergbauhistorie:

Die ersten urkundlichen Erwähnungen bergbaulicher Aktivitäten

(sicher Kupferschieferbergbau) in der Region sind aus den Jahren

1454, 1468 und 1479 bekannt; ob bergbauliche Aktivitäten

erfolgten, ist indes nicht sicher. Seit 1666 gehört das Gebiet von

Huckelheim zu den Grafen von SCHÖNBORN. 1719/20 betrieben die

Freiherren von GROSCHLAG aus Dieburg ein Bergwerk in Huckelheim.

1759 wurde der Bergbau auf Kupfer, Blei und Kobalt von den

SCHÖNBORNs wieder aufgenommen. Der Abbau erfolgte im Aehlchen

östlich von Huckelheim. Aus dem Jahr 1771 ist berichtet, dass er

hier neben dem Bergwerk auch eine Schmelze gibt, dessen Schlacken

über lange Zeit der Quell für Mineraliensammler waren.

Typische Schlackenstücke als Folge des Probierens

und der vermutlichen Smalteproduktion;

Bildbreite ca. 15 cm.

Neben den Kupferletten wurde auch ein hydrothermaler Gangbergbau

auf Kobalterze betrieben. Aus dem Kupferschiefer gewann man neben

dem Kupfer auch geringe Mengen an Silber. Von 1782 ist ein schöner

Grund- und Saigerriß erhalten. Der 30jährige Rechtsstreit zwischen

den Schönborn und Kurmainz endete 1789 (in Wien entschieden!) mit

dem Schließen der Gruben, da die schwermetallhaltigen Abgänge aus

den Pochwerken die Fischgewässer verunreinigten (ein früher

Umweltprozess mit einem großen Aktenberg; wie in Bieber). Ob aus

den Kobalterzen Smalte gewonnen wurde, ist nicht überliefert.

In späterer Zeit wurden mehrfach neue Prospektionen durchgeführt,

die aber nie mehr zu einem Kobalt-Bergbau geführt haben.

Es besteht heute kein Zugang mehr zu den untertägigen Anlagen.

Leider wurden auch die obertägigen Zeugen des Bergbaues von der

Flurbereinigung in den 70er Jahren nahezu völlig getilgt.

Merkwürdigerweise sind sammlerische Belegstücke in

den alten (öffentlichen) Sammlungen äußerst selten bzw. nicht

vorhanden. Auf dem Mineralienmarkt werden auch keine Stücke aus

der Bergbauzeit gehandelt. Aus diesem Grund war es mir bis heute

nicht möglich, ein Erzstück mit Kobalterzen (z. B. Skutterudit

wie in Bieber) zu untersuchen. Der Grund könnte sein, dass der

Bergbau zu einer Zeit erfolgte, in der keine Belegstücke

gesammelt worden sind. Und die wenigen Belegstücke aus dem 18.

und 19. Jahrhundert haben die Zeiten und Wirrnisse, besonders

der 2. Weltkrieg, nicht überlebt.

Geologie:

Über dem Grundgebirge (besteht aus den Gesteinen der

Mömbris-Formation) ist um Huckelheim das Rotliegende und die

Sedimente des Zechstein sehr mächtig abgelagert. Über dem

Zechsteinkonglomerat findet sich hier der Kupferschiefer (wegen

der tonigen Ausbildung als Kupferletten bezeichnet). Dieser ist

der Erzträger mit den Phasen Tennantit (Träger des Silbers),

Galenit, Chalkopyrit, Arsenopyrit und selten weitere Erze. Daneben

ist Dolomit und Baryt in den Drusenräumen weit verbreitet.

Bruchrauer Kupferschiefer mit rundlichen

Dolomit-Drusenfüllungen und Tennantit

(unten rechts);

Bildbreite ca. 3,5 cm.

Daneben ist hier eine Gangvererzung mit einer Sprunghöhe von 8 m

erschürft worden. Der mit ca. 80° einfallende, NE streichenden und

bis zu 1 m mächtige Gang bestand aus Baryt mit Skutterudit,

Tennantit, Chalkopyrit und in geringem Umfang auch Bismuterze.

Goldgelber, rissiger Chalkopyrit als angewitterter

Haldenfund;

Bildbreite ca. 1,5 cm.

Belegstücke lassen sich ausschließlich auf den Feldern sehr

mühevoll und stark verwittert aufsammeln. Die

Aufschlussverhältnisse sind als sehr schlecht zu bezeichnen.

Mineralogie:

Die Mineralisation ähnelt sehr der aus Bieber, die ja nur wenige

km Luftlinie entfernt liegt. Im Unterschied zu Bieber fehlt hier

jedoch jeglicher Muskovit oder Stücke aus metamorphen Gesteinen

bzw. Quarz. Stücke aus dem Zechstein sind jedoch kaum zu

unterscheiden.

Folgende Mineralien wurden (meist nur als winzige Kristalle oder

nur erzmikroskopisch) nachgewiesen:

Blauer Azurit und grüner Malachit auf weißem

Baryt;

Bildbreite ca. 2 cm.

- Brochantit

- Baryt

- Beryerit

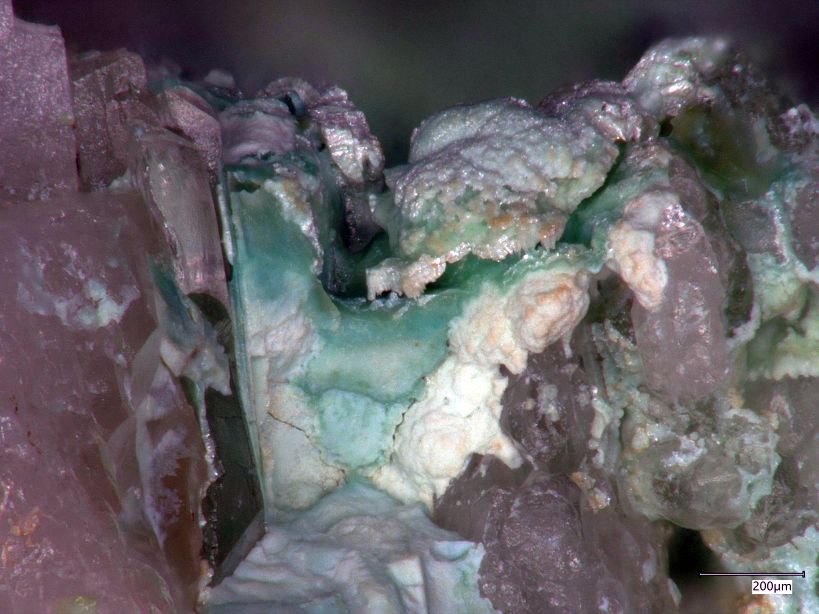

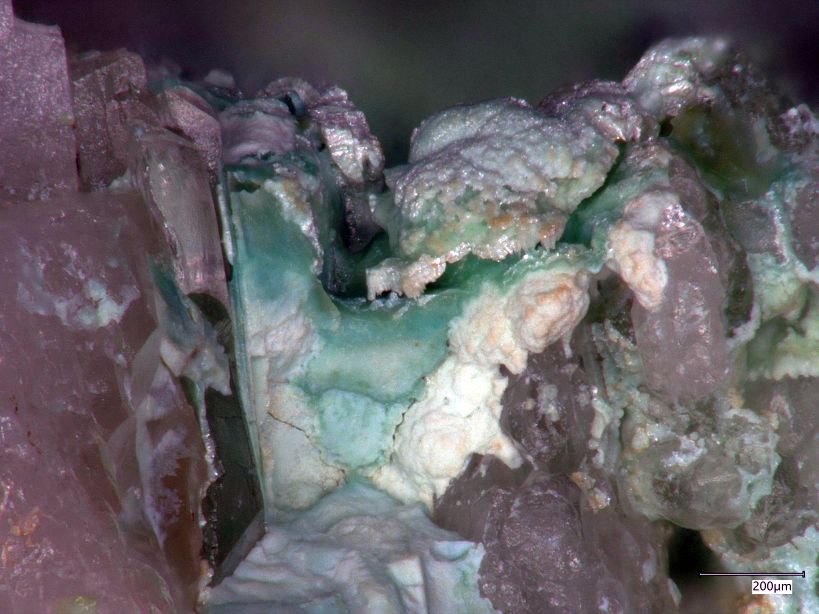

Grünweißer Beyerit als Zwickelfüllung zwischen

Baryt-Kristallen;

Bildbreite 1,5 mm

- Cerrusit

- Chalcanthit

- Calcit

- Chalkopyrit:

Verwachsung von derbem Chalkopyrit (goldgelb) mit

Pyrit (weißgelb), dunkle Flecken

sind Goethit; (angeschliffen und poliert);

Bildbreite ca. 9 cm.

- Chrysokoll

- Covellin

- Cuprit

- Duftit

- Dolomit

- Emplektit

- Enargit

- Erythrin

- Galenit

- Gips

- Goethit

Glaskopfartiger bis erdiger Goethit mit

eingewachsenen Baryt-Klasten und etwas

Lepidokrokit als idiomorphe Kristalle auf dem Geothit, (gefunden

um 1990 von

Hermann URNER, damals Bessenbach);

Bildbreite 8 cm.

- Hämatit

- Kryptomelan

- Lepidokrokit

- Löllingit

- Malachit

- Mimetesit

Radialstrahlige Mimetesit-Kristalle auf

Dolomit,

Bildbreite 2 mm

- Markasit

- Olivenit

- Pharmakosiderit

- Pyrit

- Quarz

- Rhodochrosit

- Richelsdorfit

- Romanèchit

Romanechit (schwarz) mit Goethit (braun) und

brekziösem Baryt (weiß),

Bildbreite ca. 2,5 cm

- Siderit

- Skutterudit

- Sphalerit

- Spionkopit

- Tennantit

- Tirolit

- Yarrowit

Literatur:

AMRHEIN, A. (1896): Der Bergbau im Spessart unter der Regierung

der Kurfürsten von Mainz.- Archiv des historischen Vereins, Bd. 37,

S. 24ff, [Stahel´sche Buchhandlung] Würzburg.

FREYMANN, K. (1991): Der Metallerzbergbau im Spessart. Ein Beitrag

zur Montangeschichte des Spessarts.- Veröffentlichung des

Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg 33, 413 S.,

Aschaffenburg. FRIEDRICH, G., DIEDEL, R., SCHMIDT, F. P. &

SCHUMACHER, C. (1984): Untersuchungen an Cu-As-Sulfiden und

Arseniden des basalen Zechsteins der Gebiete Spessart/Rhön und

Richelsdorf.- Fortschritte Mineralogie 41, Beiheft 1, S.

63 - 65.

HOCK, J. & WEISS, T. (1992): Ehemalige Grube "Segen Gottes"

bei Huckelheim eine Fundstelle im Zechstein des Spessarts.-

Aufschluss 43, S. 55 - 63, Heidelberg.

LOIBL, W. (2002): Brunnen- und Bergwerke. Kurmainzische

Rahmenbedingungen für Grünewalds Aufenthalt in Aschaffenburg.-

Spessart 96, Heft November 2002, S. 4 - 21, 14 Abb.,

[Main-Echo GmbH & Co KG] Aschaffenburg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 622, 727, 566,

732, 719, 153.

LORENZ, J. (2016): Der Kupferschiefer im Spessart.- NOBLE Magazin

Aschaffenburg, Ausgabe 03/2016, S. 64 - 66, 6 Abb.,

[Media-Line@Service] Aschaffenburg.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, S. 143, Berlin.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

RÜCKER, E. (1985): Ein Plan von der Kupfer-, Blei- und Kobaltzeche

Segen Gottes bei Huckelheim.- Unser Kahlgrund Heimatjahrbuch 30,

S. 100 - 107, Alzenau.

PRÜFERT, J. (1969): Der Zechstein im Gebiet des Vorspessarts und

der Wetterau.- Sonderveröffentlichung d. Geologischen Inst. d.

Univ. zu Köln, Heft 16, 176 + X Seiten, Bonn.

SCHMITT, R. T. (1991): Buntmetallmineralisation im Zechstein 1

(Werra-Folge) des nordwestlichen Vorspessarts

(Großkahl-Huckelheim-Altenmittlau).- Diplomarbeit am Institut f.

Mineralogie der Uni. Würzburg, 228 S., Würzburg

[unveröffentlicht].

SCHMITT, R. T. (1993): Sulfide und Arsenide aus den Gruben Segen

Gottes bei Huckelheim und Hilfe Gottes bei Großkahl im Spessart.-

Aufschluss 44, S. 111 - 122, Heidelberg.

SCHMITT, R. T. (1993): Richelsdorfit aus dem Spessart.- Lapis 18,

Nr. 11 November 1993, S. 33, München.

SCHMITT, R. T. (2001): Zur Petrographie, Geochemie und

Buntmetallmineralisation des Zechstein 1 (Werra-Folge) im Gebiet

Huckelheim - Großkahl (Nordwestlicher Spessart).- Mitteilungen des

Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Bd. 20,

100 S., 42 Abb. (davon 5 farbig), 23 Tab., Hrsg. vom

Naturwissenschaftlichen Verein Aschaffenburg.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite