in allen Variationen und von überall.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

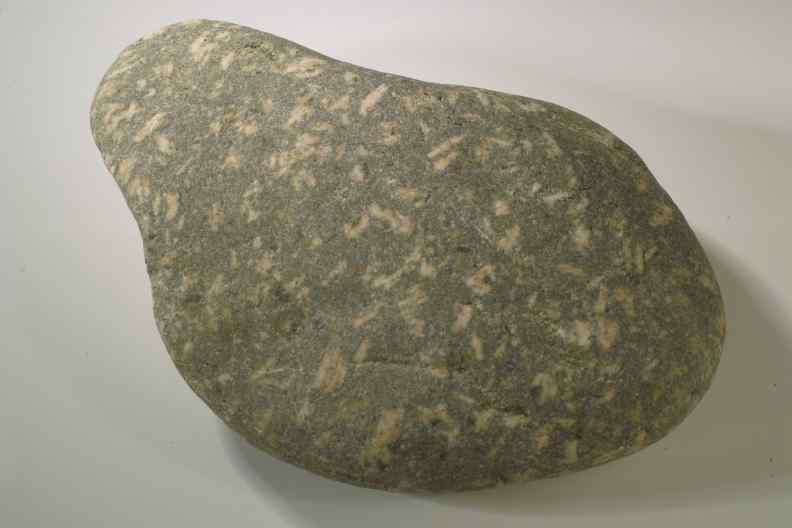

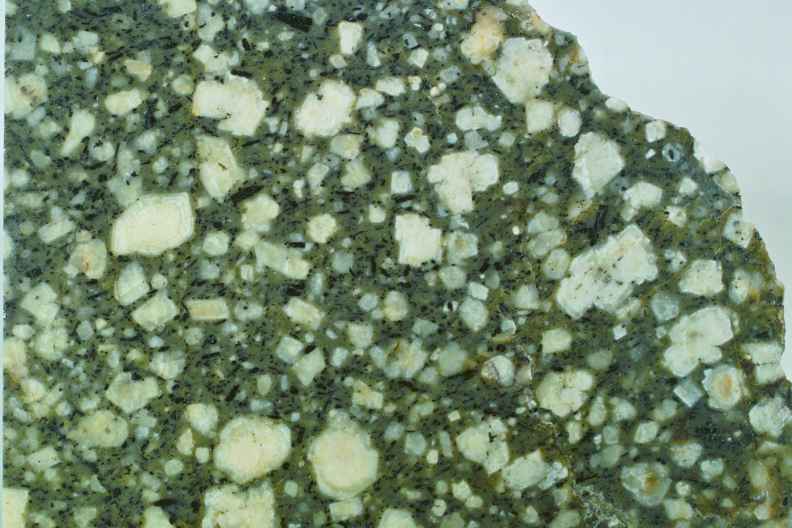

Geröll eines tertiären Andesit-Porphyrits, ein Leitgeschiebe des Inngletschers, welches von einem abgetragenen Vorkommen des "Tauernfensters" stammt. Gefunden von Herbert KLEBL, Bildbreite 13 cm. |

Geröll eines tertiären Andesit-Porphyrits vom Inngletscher, welches von einem abgetragenen Vorkommen des "Tauernfensters" stammt aus der Sammlung von Frau Hanne-Lore WIECZOREK, Bildbreite 12 cm. |

Roters Porphyr-Geröll (Rhyolith), eingemauert in der Wand der Burg in Sirmione am Gardasee in Oberitalien, aufgenommen am 3.6.2012, Bildbreite ca. 40 cm. |

In der Magdeburger Altstadt um den Dom sind im groben Pflaster aus Bernburger Sandstein und diversen plutonischen Gesteinen auch Porpyhre verwandt worden, z. B. solche aus dem Vorkommen von Löbejün bei Halle, Bildbreite ca. 20 cm. |

Skandinavischer Rhyolith (Påskallavik-Porphyr) mit einem porphyrischen Gefüge, Grundmasse mit cm-großen Feldspat-Kristallen (teils zoniert) und kaum erkennbaren grauen Quarzen (gesägt und lackiert). Geschiebe von der deutschen Ostseeküste. Das eigentliche Vorkommen liegt in Südschweden. Sammlung M. Schuster, Schöllkrippen, Bildbreite 13 cm.. |

Dalaporphyr (Quarztrachyt) mit einem sehr hohen Alter von 1.691 Millionen Jahren aus S. Sundsjön, N´Alvho, Orsa Finnmark, Schweden, Bildbreite 13 cm. |

Rhyolith (Quarzporphyr) aus dem Rotliegenden (unteres Perm) von Schwerz bei Halle, Bildbreite 12 cm. |

Auch das ist ein Porphyr: Strandgeröll der Alzey-Formation (Oligozän) aus einem gerundeten Rhyolith ("Quarz-Porphyr") mit einer aufgewachsenen Auster der Art Pycnodonte callifera (LAMARCK 1819) aus dem unteren Meeressand (Rupel-Stufe) bei Eckelsheim (Sandgrube "An der Beller Kirche"), ehemals Sammlung Volker KNÖRZER, Rhodt bei Edenkoben (Rheinland Pfalz), Galerie Rhodter Schneck GbR, Bildbreite 15 cm. |

Sehr unscheinbar und stark verwittert (kaolinisiert?) ist der oberkarbonsiche Quarzporpyhr (Rhyolith) von Groß-Umstadt im nördlichen Odenwald. Dabei ist das Gestein sehr porös, relativ leicht und besitzt praktisch keine Feldspäte mehr, Bildbreite 13 cm. Das Material wurde in einem großen Steinbruch südlich von Groß-Umstadt im Steinerwald gewonnen und insbesondere zu Bauzwecken verwandt. |

Pflasterstein, vermutlich aus dem Quarz-Porphyr aus dem Trentino in Italien, angeschliffen und poliert (Bildbreite 14 cm). Bei näherem Hinsehen erkennt man die farblosen bis grauen Quarze, die teilweise alterierten Feldspäte und untergeordnet, die teils alterierten und von Hämatit ersetzten bzw. durchsetzten Biotite. Das Stück stammt aus einem Pflaster in Aschaffenburg. Das farblich schöne Pflaster ist weit verbreitet und findet sich beispielsweise auch in Amorbach und Weilbach. Ein Teil ähnlich aussehender Gesteine von anderen Lokalitäten (wie z. B. Argentinien) sind in unserem Klima nicht stabil und zerfallen scheibenförmig zu plattigen Stücken, auch wenn eine Belastung durch Fahrzeuge fehlt. Dies lässt sich an vielen Stellen in der Region beobachten. |

Treppe vor einem Hauseingang, ausgelegt mit Platten aus einem roten Porphyr, vermutlich aus Italien, aufgenommen im oberen Kahlgrund am 02.09.2012. |

Das Gestein in dem östlich von Groß-Umstadt liegenden, ebenfalls großen Steinbruch am Koßberg ist ebenfalls ein Rhyolith, aber das Material ist so feinkörnig (felsitisch), dass man es nicht als "Quarzprophyr" bezeichnen kann, weil kein porphyrisches Gefüge vorhanden ist! Es sollten die Sedimente aus Glutwolken sein. Nach den Hinweisschildern ist es 290 Ma alt, Bildbreite ca. 40 cm |

Der farbliche und strukturelle Gegensatz: Der ebenfalls berühmte Porfido rosso antico (auch porphyre rouge antique oder Imperiale Porphyr) aus den Steinbrüchen der östlichen Wüste in Ägypten. Das hier gezeigte Stück stammt aus aus einer archäologischen Grabung vom Schlössel bei Klingenmünster, Bildbreite 4 cm |

Der Quarzporphyr aus Sailauf im Spessart mit gut erkennbaren Fließstrukturen und kleinen Xenolithen (links im Bild des geschliffenen Stückes), Bildbreite 12 cm.

|

Bei Bad Münster am Stein wird der Prallhang der Nahe aus einem Quarzpoprhyr gebildet, dessen Felswand 200 m Höhe erreicht (NSG Rotenfels).  Der gleiche rote Quarzporphyr (Rhyolith) ist 1 km weiter nordwestlich durch einen Steinbruch aufgeschlossen. Das Gestein ist vor ca. 280 Millionen Jahren erstarrt, Bildbreite 12 cm. |

Strandgeröll eines braunen Quarzporphyrs mit rhyolithischer Zusammensetzung mit rötlichen Feldspäten und grauen Quarzen, von Sidi Jfni, ca. 160 km südwestlich von Agadir, Marokko, gefunden 2012 von Ingrid WANEZEK(†), Bildbreite 8 cm. |

Maingeröll eines Quarzporphyrs unbekannten Ursprungs, gefunden am 31.05.1971 in der Kiesgrube der Fa. Schultz zwischen Kleinostheim und Dettingen, Bildbreite 12 cm. |

Blasenreiches, vulkanisches Gestein mit bis zu 1 cm großen Feldspatkristallen, gefunden am Watzwiesenberg, NW von Fischbach bei Idar-Oberstein, Bildbreite 12 cm. |

Dieser Porphyr kommt aus Südindien (bei Mysore, Karnataka) und wird dort in sehr bedeutendem Umfang zu Platten für die Bauwirtschaft verarbeitet, Bildbreite 8 cm.  Ein Rohstein des gleichen Gesteins, Bildbreite 10 cm. |

Der bekannte Poprhyr vom Bourbach-le-Haut in den südlichen Vogesen bei Masevaux. Der Stein ist Bestandteil einer Einfriedigung eines Hauses (Route Joffre), das untere Foto zeigt einen ca. 40 cm breiten Ausschnitt. |

Der Porphyrmann aus den Quarzporphyrgeröllen Südtirols, gesehen zwischen den Messe Hallen A5 und A6 am auf den Mineralientagen in München am 26.10.2013. |

Porphyrisch ausgebildete, phonolithische Lava mit großen Plagioklas-Tafeln, Teide, Teneriffa, Kanaren, aufgenommen am 09.04.2011. |

Geschliffen und poliert: Porphyr aus Bourbach-le-Haut aus den französischen Vogesen. Das sehr frische Gestein ist von Klüften durchzogen und weist stellenweise auch bis zu 1 cm große, runde Gasblasen auf, Bildbreite 12 cm. |

Porphyr aus dem Wadi Towat in der Ostwüste Ägyptens, südöstlich von den Steinbrüchen des Mons Porphyrites, Bildbreite 7 cm. |

Vulkanisches Gestein mit einem porphyrischen Gefüge, angeboten als Heilstein unter dem Namen "Blütenporphyr" oder "Porphyrit" mit einem Fundort "China" oder "Australien", getrommelt, Bildbreite 45 mm. |

Geschiebe aus Thorsminde in Dänemark, alles Porphyre aus den Kristallingebieten Skandinaviens, teils geschliffen und poliert, Sammlung von Ingo HARTLIEB, Limburgerhof, Bildbreite ca. 35 cm. |

Geschliffener Straßenschotter aus Ägypten, gefunden in Hurgada. Der Steinbruch, wo der Schotter produziert wird, ist nicht bekannt, Bildbreite 5 cm. |

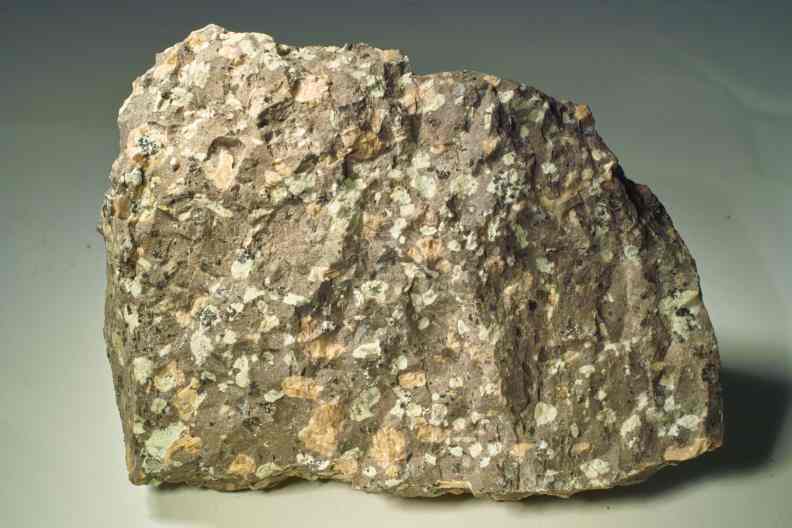

Glimmerreicher Rhyolith aus dem Rotliegenden mit einem porphyrischen Gefüge ("Glimmerporphyr") aus dem Ilfelder Becken bei Ilfeld, Harz, Bildbreite 16 cm. |

Quarz-Monzonit mit einem porphyrischen Gefüge und kaum sichtbaren Einschlüssen aus Chalkopyrit ("Porphyry Copper Ore") aus der Bingham Copper Mine, Utah, USA, einem der größten Kupferbergwerke der Welt, Bildbreite 9 cm. |

Der rhyolitische Quarzporphyr aus einer rotbraunen Grundmasse mit bis zu 8 mm großen, rötlichen Feldspat-Kristallen, grauen Quarz-Kristallen und alterierten schwarzen Pyroxen-Körnern, teils mit Hämatit durchsetzt, angeschliffen und poliertes Stück aus der Ostwüste in Ägypten, Bildbreite 8 cm. |

Vulkanisches Gestein mit vermutlich andesitischer Zusammensetzung und porphyrischer Struktur. Gefunden von Familie HILLERT in der Nähe des Brandberges in Namibia, Bildbreite 8 cm. |

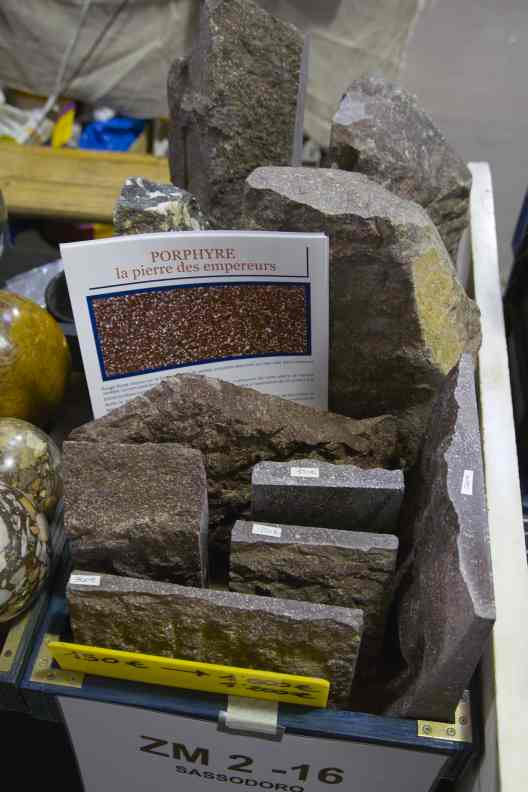

Etwa 35 cm großes, gesägtes Stück eines porphyrischen Gesteins aus Australien, leider ohne nähere Bezeichnung des Fundortes. Gesehen am Stand von Serge LAUMONIER auf der Mineralienbörse von Sainte-Marie aus-Mines in den Vogesen, aufgenommen am 23.06.2016 |

Typisches Straßenpflaster in Venedig (ca. 50 x 20 cm) aus einem Gestein mit porphyrischer Struktur, zur Kontrastverbesserung mit Wasser genässt, aufgenommen am 25.06.2016. |

Russischer Porphyr, der bei näherem Hinsehen völlig alteriert ist, so dass von den Feldspäten nur die Form und in der Grundmasse neben Chlorit und Epidot noch Hämatit sichtbar ist, angeschliffen und poliert, Bildbreite 8 cm |

Alteriertes Gestein mit einer porphyrischen Struktur. Es fallen insbesondere die zonierten Feldspäte ins Auge und der hohe Anteil an schwarzen Amphibol- Kristallen in der Grundmasse. Die Herkunft des Gesteins ist nicht bekannt, angeschliffen und poliert, Bildbreite 7 cm. |

Der grüne Porphyr aus Krokees bei Sparta auf dem griechischen Pelleponnes war zu römischer Zeit und im Hochmittelalter sehr begehrt und ist auch als Porfido verde antico bekannt, angeschliffen und poliert, Bildbreite 11 cm. |

Phonolith mit großen Sanidin-Kristallen, die eine porphyrischen Struktur aus der Rückersbacher Schlucht bei Kleinostheim im Spessart, angeschliffen und poliert, Bildbreite 12 cm. |

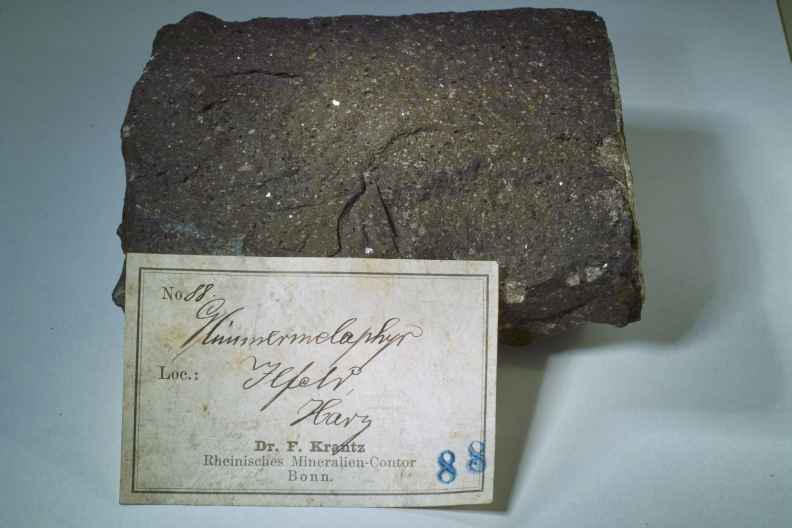

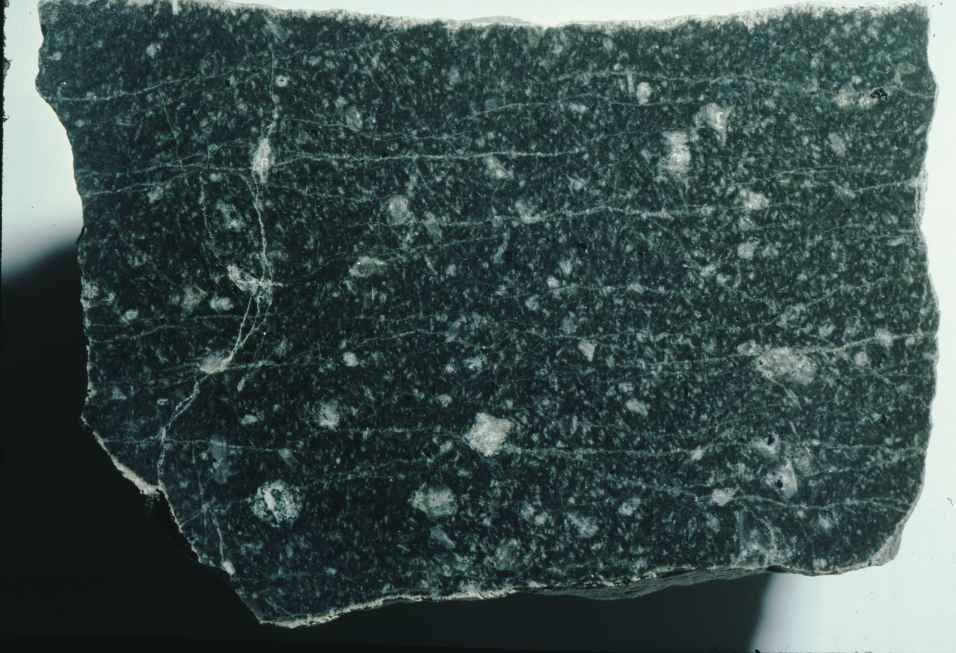

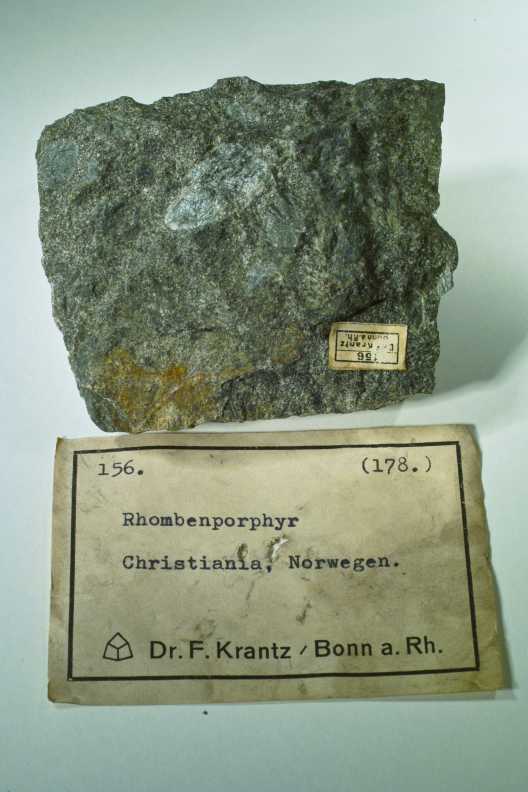

Der berühmte Rhombenporphyr aus dem Gebiet von Oslo* in Norwegen aus der Produktion der Fa. Dr. F. KRANTZ in Bonn für Gesteinssammlungen, Bildbreite 9 cm. *bis 1924 hieß Oslo Christiania. Das Gestein hat ein karbonisches Alter und bildet eine Masse von etwa 1.000 km³ bei einer Fläche von ca. 10.000 km². Das Gestein ist selten und kommt sonst nur im ostafrikanischen Riftvalley und in der Antarktis vor. |

Rhombenporphyr von Westfold, Norwegen. Das Gestein ist leicht angewittert (besonders im unteren Drittel) und so sind die Feldspäte teilweise in Kaolinit umgewandelt und von Erzkörnchen durchstäubt; dabei ist die Zonierung partiell erhalten geblieben, angeschliffen und poliert, Bildbreite 6 cm. |

Na-Shonikinit mit einem porphyrischen Gefüge vom Katzenbuckel im südlichen Odenwald. Man beachte die großen Nephelin-Kristalle in der Grundmasse, Slg. Martin SCHUSTER, Bildbreite 11 cm. |

Quarz-Porphyr (Rhyolith) als Geröll aus Korsika, Bildbreite 13 cm. |

Granitisches Gestein mit einem porphyrischen Gefüge durch Sprossung von Feldspat-Kristallen in den Säulen des Kriegerdenkmals (1. Weltkrieg) in dem Bergbauort St.-Marie-aux-Mines, Vogesen, Frankreich; aufgenommen am 24.06.2017, Bildbreite ca. 30 cm. |

Porphyrischer Leucitit von Poggo Nibbo, Lago Vico bei Rom in Italien, Bildbreite 8 cm. |

2 Prunkvasen aus einem schwedischen roten Porphyr in der Eremitage in St. Petersburg, Russland. Das Gestein stammt aus Alvdalen nordwestlich vom Siliansee in Mittelschweden. Hier bestand eine Fertigung solcher Prachtvasen und ähnlicher Produkte. Ein Museum ("Porfyrmuseet") erinnert daran. Aufgenommen am 11.04.2018 Die Steinbrüche waren von 1788 bis 1889 im Betrieb, von 1818 bis 1856 im Besitz der königlichen Familie. Quelle: HJELM, P. J. (1802): Berättelse om Elfdals porphyrverk i Öster-Dalarna, utgifven efter höglofl. porphyrverks directionens befallning.- 84 S., [C. F. Marquard] Stockholm. |

Vase aus dem schwarzen Porphyr Ägyptens, gesehen im Duff House in Banff nordwestlich von Aberdeen in Schottland; aufgenommen von Helga LORENZ am 06.05.2018. |

Ein bruchrauhes Stück des roten Porphyrs von Klittberg im Älfdalen in Dalarna in Schweden, Bildbreite 12 cm Es handelt sich um ein rhyolithisches Gestein mit Aschestreifen, darin Porphyroblasten aus Alkali-Feldspat, Plagioklas, wenig Quarz, etwas Biotit und Hornblende in einer feinkörnigen, ehemals hyalinen Grundmasse mit einem Extrusionsalter von 1,691 Ga. Infolge der Härte ist es ein verbreitetes Leitgeschiebe. |

Das gleiche Gestein wie links, aber hier geschliffen und poliert. Dabei werden die rosa gefärbten Feldspat-Kristalle sichtbar und im Gegenlicht auch die Erzeinschlüsse. Porphyr von Klittberg im Älfdalen in Dalarna in Schweden, Bildbreite 10 cm Das Gestein ist äußerst hart (ich denke, dass es sich um den härtsten Porphyr handelt, den es gibt), lässt sich nur schwer schleifen, aber dafür gut polieren. |

Hornblende-reicher Gabbro mit einem porphyrischen Gefüge. Die bis zu 3 cm großen Plagioklas-Kristalle zeigen eine ausgeprägte Zonierung. Das Gestein weist erste Anzeichen einer Alteration auf - die graugrünlichen Flecken. Gesehen als Einfassung, Pflastersteine, Sitzbänke und Treppenstufen am Schloss Karlsruhe, aufgenommen am 07.04.2019. |

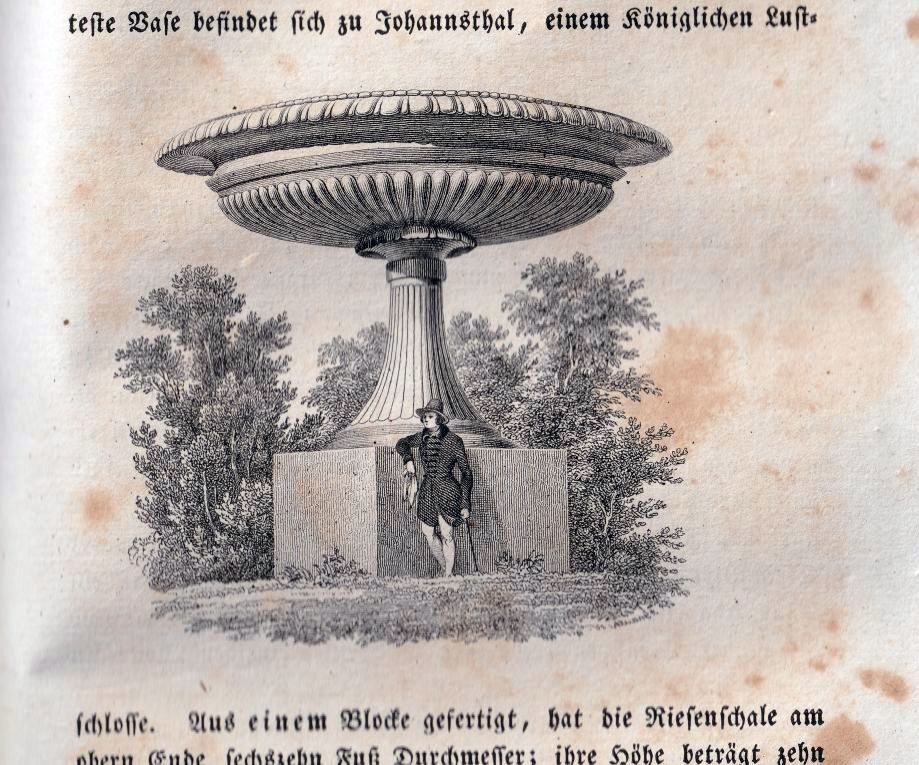

Große Porphyrschale aus dem Älfdalen-Porphyr vor dem Schloss Rosendal (Rosendals slott) in Stockholm. Das 1825 aufgestellte Kunstwerk hat einen Durchmesser von 4 m und ist 3 m hoch und ruht auf einem Sockel aus Granit. Die Herstellung einer solchen Schale dauerte sicher ein paar Jahre. (aus LEONHARD, K. C. v. (1838): Geologie oder die Naturgeschichte der Erde auf allgemein faßliche Weise abgehandelt 2. Band.- 481 S., 11 Stahlstiche, 14 Lithographien, [E. Schweizerbart´ sche VerlagsHandlung] Stuttgart. Abb. auf Seite 191). |

Porphyr-Gerölle aus dem Schotter der Donau, gefunden auf einer Schotterbank, etwa 30 km östlich von Wien, von Philipp STASTNY. Dabei kann es sich um Gesteine aus dem Einzugsgebiet der Donau handeln; aufgrund der Größe des Einzugsgbiets und der Länge des Flusses kann man aber auch an anthropogene Quellen denken! Ich kann mich erinnern, dass selbst Sauna-Steine in Flussschottern auftauchen. |

Ein andesitischer Vulkanit mit einem porphyrischen Gefüge aus cm-langen Plagioklas-Kristallen in einer Grundmasse. Darin auch rundliche Gasblasen, die mit Quarz gefüllt sind. Das Belegstück stammt von der Farm Koiimasis, etwa 60 km nördlich von Aus in Namibia, Bildbreite 12 cm. Das leicht angewitterte Handstück wurde von den Miltenberger Mineralien- und Geologiefreunden 2022 gefunden und mitgebracht. |

Gestein mit einem porphyrischen Gefüge auf dem 1809 begeründeten Altstadt-Friedhof in Aschaffenburg, aufgenommen am 18.05.2022. |

Handelsware: Schöne und sehr gut polierte Porphyr-Kugel aus einem Andesit aus China, ohne nähere Fundortangabe - gefunden auf der Mineralienbörse in München, Bildbreite 6 cm. |

Der porphyrische Alkali-Phonolith vom Schellkopf bei Brenk in der Eifel. Bei den dunklen Einschlüssen handelt es sich um den seltenen Nosean (Na8[SO4/(AlSiO4)6] Bildbreite 8 cm. Das Gestein wird von der AG für Steinindustrie abgebaut und findet in der Keramik-Industrie sowie auch beim Schweißen, in der Stahlherstellung und als Dünger Verwendung. |

Ein Trachyt als Flussgeröll des Mains mit einem porphyrischen Gefüge; gefunden in der Kiesgrube der Fa. Weber bei Großostheim, Bildbreite 1,5 cm. |

Ein leicht vergrüntes, porphyrisches Gestein von Narsaq, Kutalleq, Grönland; das Geröll ist angeschliffen und poliert. Bildbreite 8 cm |

Quarzporphyr aus Südtirol: Montiggler Porphyr

Die Rhyolith-Felsen mit den etwa 250 m hohen Felswänden (Pfattener Wände) des bis zu 690 m hohen Mitterbergs über der Etsch an der Gemeinde Pfatten (230 m) in Südtirol, aufgenommen am 29.06.2016. Der Mitterberg ist ein markanter Höhenrücken im Etschtal der Südalpen südlich von Bozen, der aufgrund seiner Härte unter dem eiszeitlichen Gletscher des Etschtals erhalten blieb. Die Ostseite ist als ca. 250 m hohe Felswand über den ausgedehnten Obstplantagen ausgebildet, wie man bei der Fahrt auf der Autobahn A22 vom Brenner nach Oberitalien sehr schön sehen kann. Das Gestein sondert hier plattig ab und bildet so die gestriemten Felsflächen. Petrographisch ist es ein saurer Vulkanit, den man aufgrund der Struktur (bis zu 7 mm große Feldspäte als Sanidin (Alkalifeldspat) und Plagioklas, Quarze und alterierter Biotit in einer mikrokristallinen und teils entglasten Grundmasse) als Quarz-Porphyr bezeichnet. Die internationale Bezeichnung für dieses Gestein ist Rhyolith. Es hat etwa eine granitische Zusammensetzung (siehe chemische Analyse unten) und wäre die gesamte Schmelze auskristallisiert, so läge ein Granit vor. Aufgrund des geringen Verwitterungsgrades ist der Fels als sehr hart und äußerst beständig anzusehen. Die sauren Vulkanite gehören zur Etschtaler Vulkanit-Gruppe (früher Bozener Quarzpoprhyr genannt); sie erreicht eine Mächtigkeit von bis zu 3 km bei einer flächigen Ausdehung von über 4.000 km²! Das Erstarrungsalter erstreckt sich über einen Zeitraum von etwa 285 bis 275 Ma, von N nach S jünger werdend. Ein Teil der geförderten Produkte werden als Ignimbrite interpretiert. Es ist nach der sächsischen Vulkanprovinz das zweitgrößte Vorkommen saurer Vulkanite in Europa. Der Steinbruch im Montiggler Porphyr mit der gut sichtbaren plattigen Absonderung, aufgenommen am 24.06.2016. Auf dem Mitterberg östlich des Montiggler Sees wurde vor ca. 70 Jahren ein Steinbruch angelegt, in dem der Porphyr abgebaut wird (Montiggler Porphyr GmbH - Srl). Der nach heutigen Maßstäben kleine Steinbruch ist von einer mit ca. 45° einfallenden Störung durchzogen, die zu stellenweise bogenförmig gekrümmten Porphyrplatten überleitet. Entlang der Klüfte kam es zum Eindringen hydrothermaler Lösungen (Fluide). Diese verursachten eine symmetrische Rotfärbung von 2 bis 3 cm beiderseits der Klüfte durch die Bildung eines feinstschuppigem Hämatit-Pigments. Bis zu 15 cm große Xenolithe aus felsitischen und granitischen Gesteinen sind sporadisch zu sehen und wurden mit gefärbt. All diese Erscheinungen werden von jüngeren Klüften durchschnitten, die in dem Steinbruchgelände meist mit weißem Calcit gefüllt sind. In der weiteren Umgebung gab es einen Bergbau auf gering mächtige Blei-Zink-Erze, wie z. B. bei Nals. Einige Bergwerke bauten auf Fluorit als Gangfüllungen; das letzte dieser Art schloss erst 1996. Aus dem Gebiet von Montiggl sind auch seltene Mineralien bekannt:  Nadelförmige, weiße Dawsonit-Kristalle (NaAl[(OH)2|CO3]) auf Quarz. Dieses seltene Mineral krisallisiert in den Klüften des Porphyrs aus. Das Stück wurde um 1970 für 35 DM erworben, Bildbreite 3 cm. Links: Typischer Montiggler Porphyr mit den gut sichtbaren Verfärbungen hydrothermalen Ursprungs in einer geflammten Platte (Länge des Geologenhammers 31 cm), rechts eine geschliffene und polierte Platte mit einer nicht trennenden Kluft, von der aus beiderseits die Infiltration der Eisenoxide in das Gestein erfolgte, aufgenommen am 24.06.2016. Nahaufnahme des bruchrauhen Gesteins mit den relativ großen Einsprenglingen aus grauem Quarz, weißen Plagioklasen, rötlichen Kalifeldspäten (Sanidin?) und wenigen Biotit-Plättchen; Erzkörnchen sind sehr selten im Bruch zu sehen, Bildbreite 8 cm.

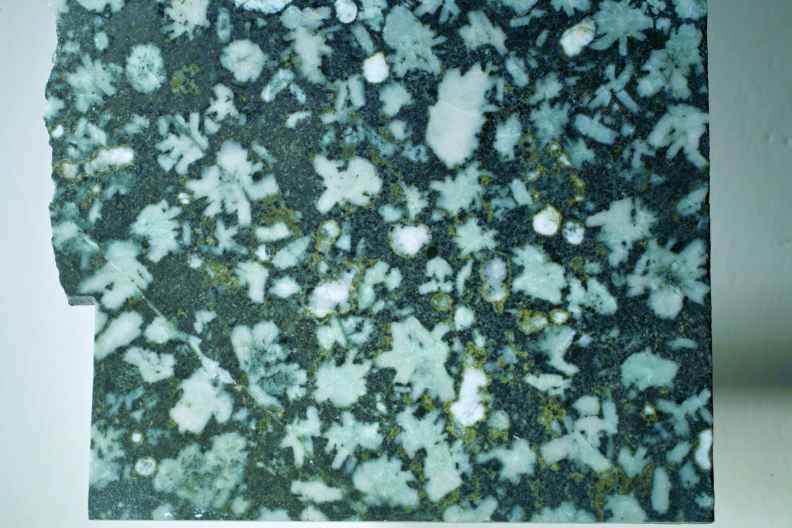

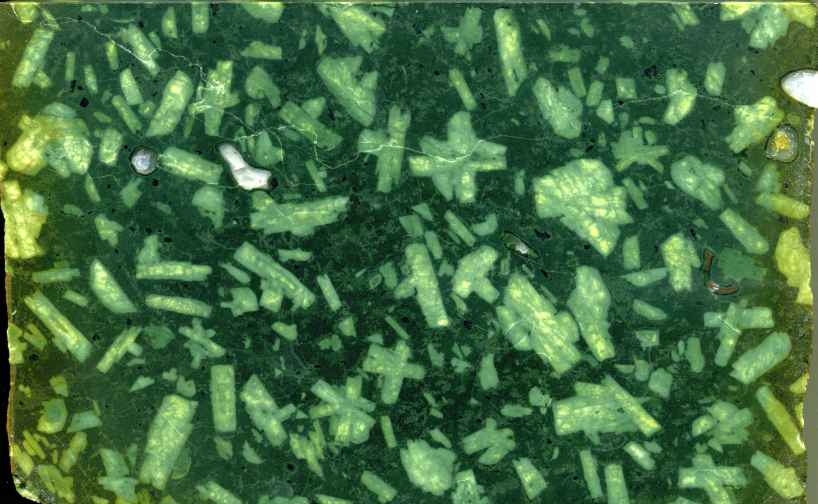

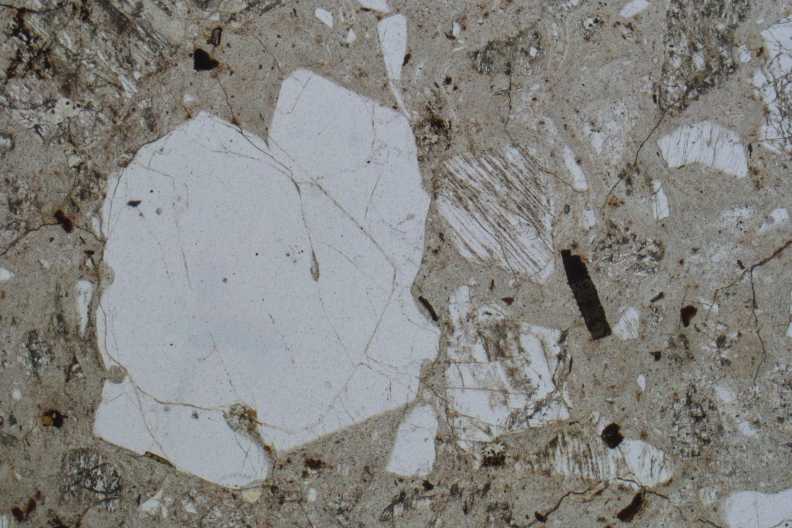

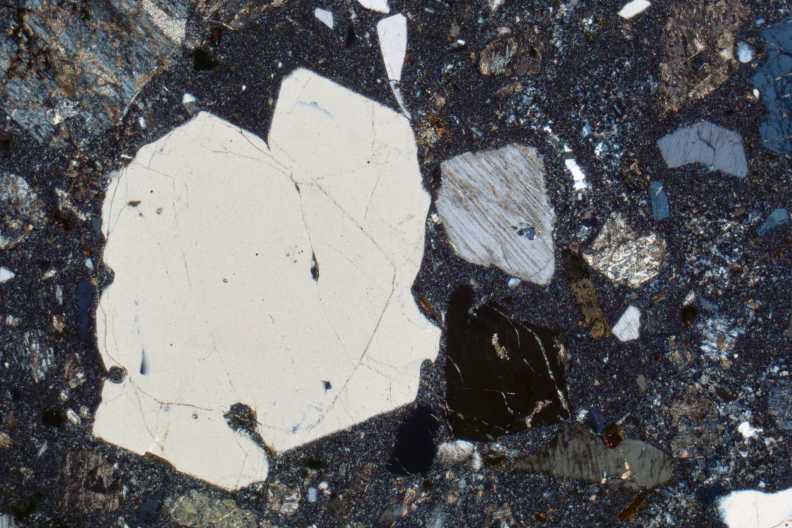

Der Quarzporphyr von Motiggl unter dem Polarisationsmikroskop: Der große Quarz zeigt typische Korrosionsbuchten, Suturen und Flüssigkeitseinschlüsse. Die Kalifeldspäte waren wohl einst Sanidine, die teilweise eine Mikroklin-Perthit-Entmischung zeigen, die aber auch hydrothermal überprägt ist, so dass man ein feinkörniges Gemenge von Sichtsilkaten sieht. In den Biotit-Blättchen sind reichlich kleinen Eisenoxid-Kristalle eingewachsen. An Akzessiorien tritt winzige Zirkon-Kristalle und Monazit-Körnchen auf; letztere weisen einen dunklen Bestrahlungshof auf. In den wenigen und ebenfalls stark altierten Plagioklasen gibt es Neubildungen von Epidot. Die sehr feinkörnige Grundmasse führt neben dem Quarz wenig Erz und es lassen sich Fließstrukturen ausmachen. Das gesamte Gestein ist von dünnen Rissen durchzogen, die mit Eisenoxid gefüllt sind. Fremdeinschlüsse aus einem Quarz-reichen Gestein sind zu sehen. Ehemalige Poren sind mit Sichtsilkaten ausgefüllt. Bildbreite 5 mm, links LPL, rechts #PL. Aus dem Stein (Spaltporphyr) werden Abfallbehälter, Bodenplatten, Brunnen, Fensterbänke, Grabsteine, Küchenarbeitsplatten, Mauersteine. Monolithe, Randsteine, Sitzgruppen, Stufen und weitere Produkte wie Pflastersteine, Gedenksteine usw. hergestellt. Die Verarbeitung erfolgt unmittelbar am Steinbruch. Der Montiggler Porphyr ist mit seinen granitähnlichen Eigenschaften im Gegensatz zu anderen Quarzporphyren sehr frost- und tausalzbeständig, so dass man ihn nahezu unbegrenzt im Freien einsetzen kann. Das rhyolitische Gestein fällt im TAS-Diagramm recht genau an die Grenze zwischen dem Dacit und dem Rhyolith.

von Montiggl an einer Schmelztablette |

Steinvase (stonevase) aus der Nagada II Periode (3.500 - 3.100 v. Chr.), ebenfalls hergestellt aus einem porphyrischen Gestein, aufgenommen am 18.07.2012 |

Steingefäß, hergestellt aus einem Gestein mit porphyrischem Gefüge, gefunden in Ägypten, aber ausgestellt ohne Hinweis auf Alter und Fundort. Vermutlich stammt dieses und ähnliche Steingefäße in der nicht beschrifteten Vitrine der ägyptischen Abteilung aus dem 1.- 4. Jahr-tausend vor. Chr. Es ist sehr schwer vorstellbar, welch handwerkliches Können aufgwandt werden muss, um so ein Gefäß aus Stein herstellen zu können, aufgenommen am 18.07.2012. |

Zurück zur Homepage

oder zurück an den Anfang der Seite