Streusand,

Löschsand, Schreibsand, Reibsand.

aus der Zeit, als man mit Tinte und Federn schrieb und es

kein Löschpapier gab.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Schreibset aus Steingut aus dem 19. Jahrhundert. Links das

Tintenfass (mit

modernen Schreibgeräten), in der Mitte die Löcher für die Federn

und rechts

bzw. davor liegend die Streusandbüchse, einst mit Löschsand

gefüllt.

Sammlung P. SCHNERCH, Aschaffenburg,

Bildbreite etwa 25 cm.

Streusand*, Löschsand**, Schreibsand!

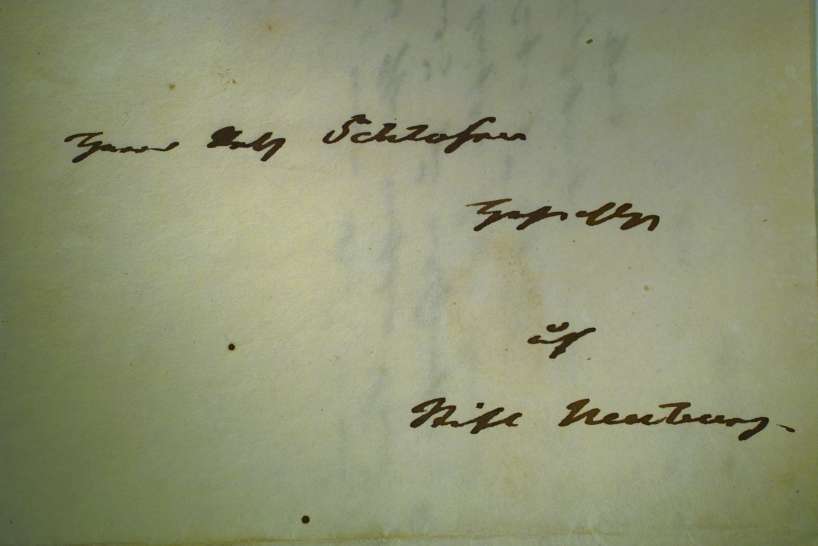

Alte Briefe können eine Besonderheit aufweisen. In den

breiten und dunklen Teilen der Schrift aus Tinte sind unter dem

Mikroskop bis zu 0,2 mm große Sandkörnchen zu erkennen. Dieser

feine Sand besteht aus gut gerundeten Quarz-Körnchen und kleine

Blättchen aus Muskovit, so dass man als Liefergebiete des Sandes

ein Kristallingebiet erschließen kann (oder auch aus dem

Buntsandstein, denn der führt neben Quarz auch Glimmerblättchen

wie z. B. Muskovit). Diese Bestandteile der Schrift stammen vom

Löschsand (auch als Streusand oder Schreibsand bezeichnet), den

LEONHARD verwandte, um die überschüssige Tinte zu binden; damals

gab es noch kein Löschpapier. Das ist sicher ein wenig

beachteter Echtheitsbeweis, denn so was verwendet heute niemand

mehr.

Sandfass eines Schreibsets aus weißem Porzellan, oben

glasiert und ohne

Möglichkeit des Zerlegens, d. h. der Löschsand musste über die

Löcher

auf der Oberseite eingefüllt werden. Vermutlich frühes 19.

Jahrhundert,

Bildbreite 8 cm

Ein Schreibzeug aus der Zeit beinhaltete neben dem

Tintenfass auch noch eine Streusandbüchse (Sandfass). Diese

kleinen Gefäße bestanden aus Holz, Porzellan oder Metall mit

einem Sieb (ähnlich einem heutigen Salzstreuer), aus der

Streusand aufgetragen wurden. Der überschüssige Streusand wurde

dann beim Falten wieder erfasst und zurück in das Gefäß

gebracht. Der in der Tinte fixierte Sand war verloren und ging

mit auf die Reise.

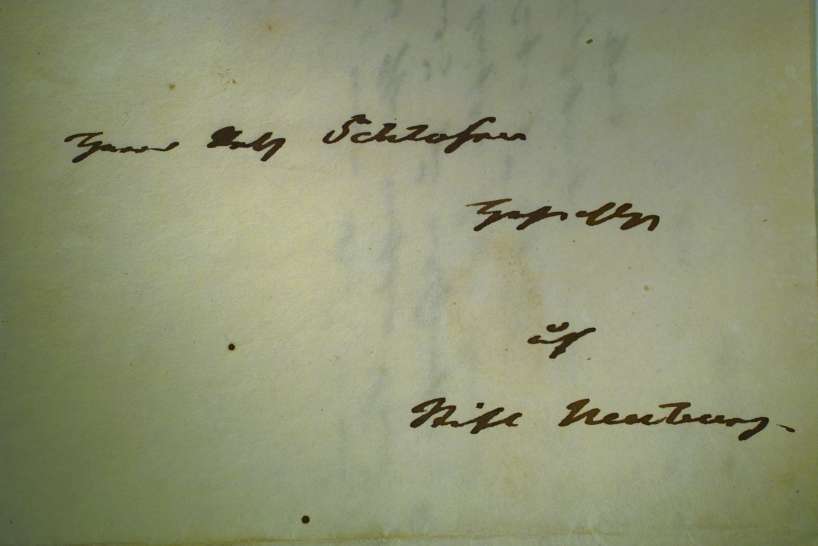

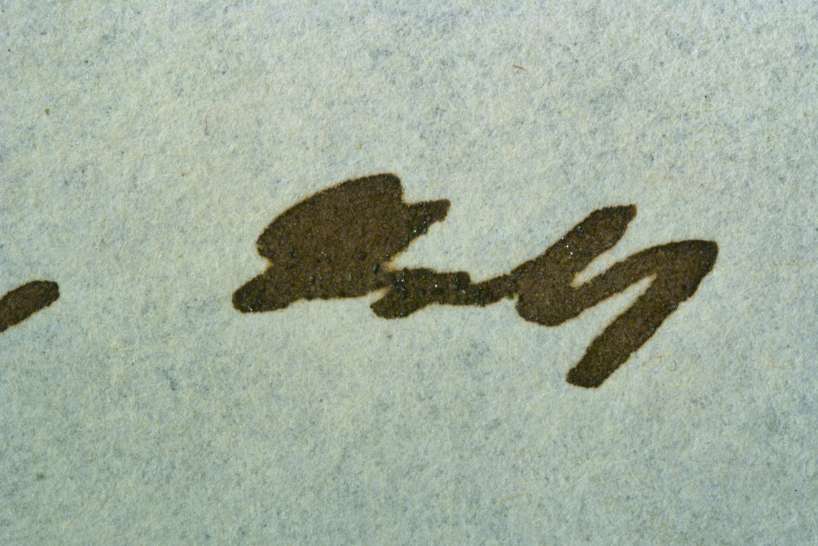

Löschsand, mit Tinte fixiert, auf einem Brief vom Heidelberger

Mineralogen Karl Caesar Ritter von

LEONHARD aus dem Jahr 1840 an Johann Friedrich

Heinrich SCHLOSSER (*1780 †1851, war Privatgelehrter, hatte das

Stift am Neckar bei Heidelberg im Zuge der Säkularisation 1825

gekauft und zu einem

Treffpunkt für Literaten, Musiker und Kunstfreunde ausgebaut) auf

Stift Neuburg bei Heidelberg.

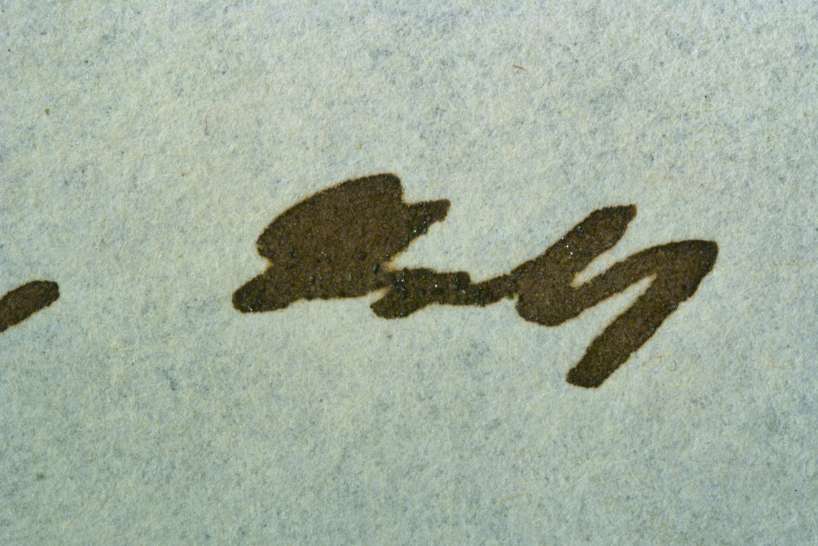

In dem Ausschnitt (unten) sind die bis zu 0,2 mm großen

Sandkörnchen auf dem Papier mit der Tinte gut erkennbar. Man kann

sogar Quarz, Magnetit

und wahrscheinlich Apatit (glänzender Stängel links)

identifizieren.

Bildbreiten (oben links) 12 cm, (oben rechts) 2 cm, (unten links)

7 mm und (unten rechts) 1,5 mm.

Der obige Brief stammt aus einer Zeit, in der es im Raum

Heidelberg noch keine Briefmarken gab, sondern der Empänger

musste das Porto bei der Übergabe bezahlen. Briefe wurden

versiegelt und bestanden in der Regel aus einem Papierbogen, der

so gefaltet wurde, so dass die Adresse außen und der Inhalt für

den Überbringer nicht sichtbar innen stand.

Wie in anderen Technologien auch, waren die Römer

der Zeit weit voraus. Sie schrieben mit der Feder (Vogelfeder),

aber auch mit Federn aus Bronze, wie man von Funden am Limes

weiß. So bildet GRAICHEN (2009:27) eine Schreibfeder aus Bronze

neben einem kunstvoll verzierten Tintenfass ab, die denen des

19. Jahrhunderts sehr ähnlich sind. Der Fund stammt aus dem

vicus in Koblenz. Und man schrieb mit Tinte auf Holztäfelchen,

die aber nur ganz selten erhalten geblieben sind, wie z. B. in

Vindolanda am Hadrianswall in Schottland (GRAICHEN 2009:61ff).

Wohl das ganze Mittelalter schrieb mit Vogelfedern (die mit

einem scharfen Federmesser nachgeschnitten werden mussten), bis

in der Mitte des 18. Jahrhundert in Aachen die Schreibfeder aus

(Feder-)Stahl wieder erfand. Aber erst ab der Mitte den 19.

Jahrhunderts wurde mit der Massenproduktion von Schreibfedern

aus Stahl in England dieVogelfeder verbreitet abgelöst.

Nach LENZEN (2022:154) wurde noch 1938 eine ganze

Schiffladung Löschsand aus Dueodde auf der Ostseeinsel Bornholm

zu der Weltausstellung nach London verfrachtet. Der Sand ist ein

Glaukonit-reicher Grünsand aus der Obekreide mit einer

gleichmäßigen Körnung und großer Feinheit, so dass die Tinte

schnell adsorbiert werden kann.

Dann wurde diese vom Füllfederhalter verrängt und in den

1970er Jahren wurden diese mit Tintenpatronen ausgerüstet. Aber

dies war immer mit dem ungewollten Ausfluss von Tinte begleitet.

Der immer scheibende und auslaufsichere Kugelschreiber

verdrängte ab den 1980er Jahren die Tinte. Hochwertige

Schreibgeräte (z. B. Füllfederhalter deren Feder an Spitze aus

dem sehr harten Platinmetall Iridium bestehen) mit Tinte werden

nur noch ausnahmweise verwandt.

Über eine Gewinnung von Streusand im Spessart schreibt bereits

der bekannte Forstmann Stephan BEHLEN (BEHLEN 1823a:28):

[Magneteisenstein, Magnetit Fe3O4]

"... in den Schluchten der Gebirge [er meint damit den

Spessart] und zwar in solcher Menge sammelt, daß nach starkem

Regen oder nach dem Schmelzen des Schnees dieselbe ganz schwarz

erscheinen, und von armen Leuten gesammelt, rein gewaschen, und

als Streusand verkauft wird."

Hinweis:

Das geht heute nicht mehr, da nahezu aller Boden im kristallinen

Vorspessart (nur hier gibt es nennenswerte Mengen von Eisenoxiden

wie Hämatit und Magnetit) von Pflanzen bewachsen ist; nicht

begrünte Flächen gelten als "unnatürlich". Die Wege und Straßen

sind mit fremdem Material befestigt oder gar asphaltiert und die

Rinnsale, Bäche und Abflussmöglichkeiten für Regenwasser an den

Wegen und Straßen erosionsmindernd ausgeführt. Aber zu Zeiten von

BEHLEN war der Spessart viel weniger bewaldet und selbst dort

wurde das Laub zusammen gefegt und als Einstreu verwandt, so dass

es große, vegetationslose Flächen gab, von denen Feinmaterial beim

Regen abgespült werden konnte. In der Fläche waren alle

landwirtschaftlich bearbeitbaren Flächen in Nutzung, so dass es

auch hier im Winter zu Abspülungen kam, die man dann wie oben

beschrieben nutzte.

Der Streusand aus Eisenoxiden ist schwarz, so dass die

Körnchen in der Tinte nicht auffallen, auch wenn sie nur wenig

von der Tinte benetzt wurden. Deshalb eigenen sich dunkle Sande

besser als helle Sande.

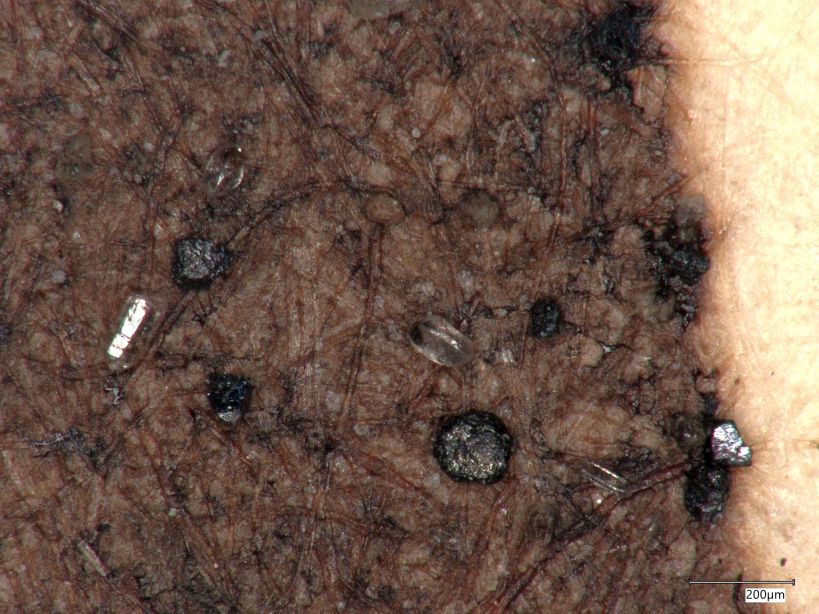

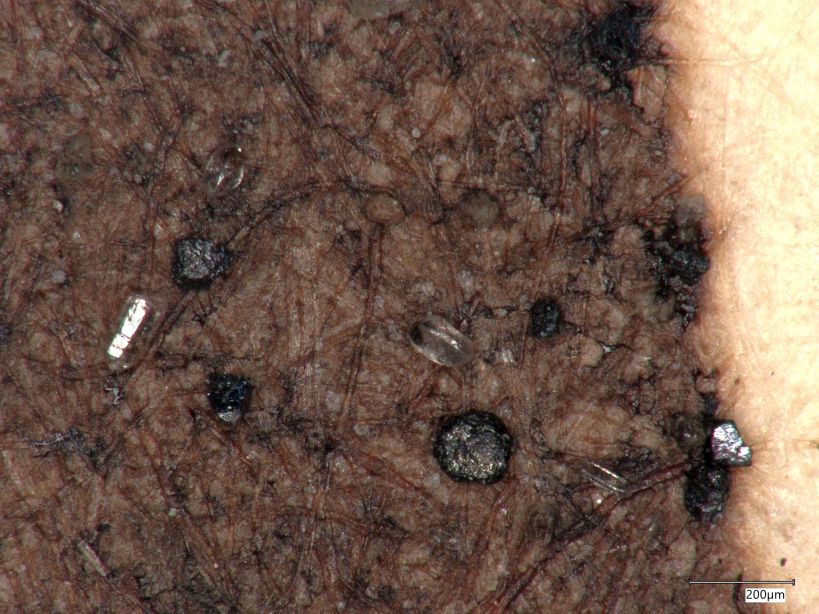

So muss man sich den BEHLEN´schen Streusand

(Magnetit-Sand) vorstellen: Gewaschener und noch nicht

gesiebter

Schwermineralsand, überwiegend aus Magnetit, aber auch aus

Hämatit und Ilmenit, dazu noch einige Zirkone, bestehend

(als Schwersand aus den Mainsedimenten),

Bildbreite 6 cm, im Detail 3,3 mm.

Solcher Löschsand aus Eisenoxiden wie Magnetit wurde auch

bis ins späte 19. Jahrhundert als Nebenprodukt beim Goldwaschen

am Rhein mit gewonnen und verkauft. Dies brachte den

Goldwäschern eine erhebliche Nebeneinnahme ein (LEPPER 1980:45).

Auch aus Kleinostheim ist bekannt, dass man dort Streu- und

Scheuersand gewann und diesen bis nach dem 2. Weltkrieg auf dem

Markt in Aschaffenburg verkaufte (LORENZ 2010:536f, 688f). Dabei

erfolgte die Sandgewinnung aus einer kleinen Scholle des Unteren

Buntsandsteins, die an der Spessartrandverwerfung versenkt und

zwischen dem Klüften alteriert, und nicht erodiert wurde. Dabei

ist der Feldspat-Anteil im Sandstein zum weißen Tonmineral

Kaolinit umgesetzt worden, so dass der Sandstein rein weiß

erscheint und keine große Festigkeit mehr aufweist. So kann man

ihn leicht zu einem weißen Sand zerreiben. Solche weißen

Sandsteine sind im Spessart stellenweise vorhanden und abgebaut

worden in Waldaschaff, Eichenberg, ... In den anderen Vorkommen

ist die Ursache der Zersetzung im feucht-warmen Klima des

Tertiärs zu suchen.

Hier in Kleinostheim ist wahrscheinlich eine hydrothermale

Veränderung wahrscheinlich, da ja dieses Vorkommen Teil der N-S

verlaufenden Spessartrandverwerfung ist. Über diese Spalten

konnten Wässer in den Sandstein eindringen und die Feldspäte in

Tonmineralien zersetzen und das einst färbende Eisen abführen,

was sowohl den Festigkeitsverlust als auch die weiße Farbe

verursachte.

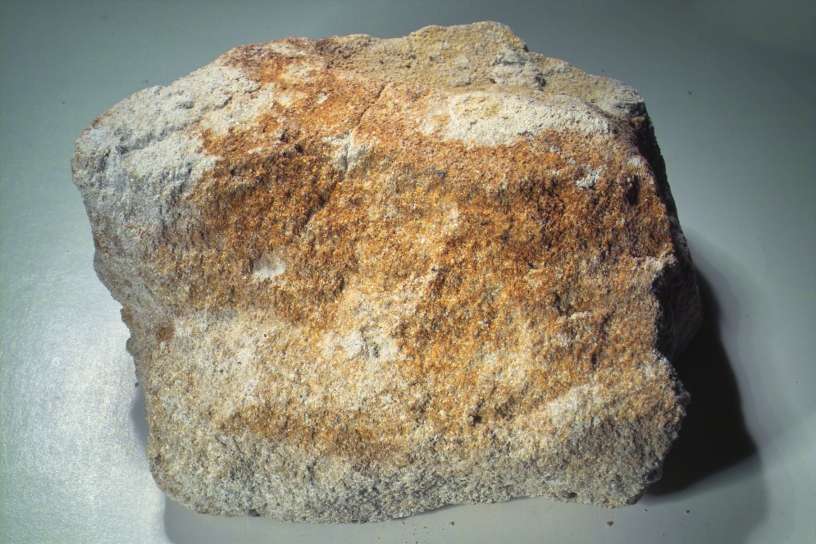

Tonreicher Reibsand, der auch als Streu- und Löschsand

verwendet

werden konnte, aus dem Vorkommen in Kleinostheim, getrocknet

und gesiebt,

Bildbreite 8 cm

Durch den über lange Zeit fort gesetzten Abbau in

Kleinostheim entstand eine steinbruchähnliche Grube (im lokalen

Volksmund "Reibsandkaute"), die heute mit Wald bestanden ist und

so kaum auffällt. Infolge der geringen Beständigkeit sind keine

Felsen zu sehen. Der Kulturweg "Kleinostheim 10 Jahre länger

leben" erinnert mit einer kleinen Tafel an das Vorkommen nahe

des Schluchthofes nördlich von Kleinostheim am Eingang zur

Rückersbacher Schlucht.

Das Wort "Reibsand" meint den Sand, den man zum Reinigen der

hölzernen Dielenfußböden verwandte. Dabei scheuerte man

einerseits unerwünsche Farben am Boden durch die Quarzkörner

weg, andererseits wurde in das aufgerauhte Holz der weiße Ton

gerieben, so dass die Dielen dann "sauber" aussahen. Der

überschüssige Sand wurde abgekehrt und kam auf den Abfall (in

der Regel der Misthaufen) vor dem Haus.

Reibsandkaute bei Kleinostheim: Unter einer Wurzel steht der

Sandstein an. Infolge der schlechten Lichtverhältnisse erscheint

der Sandstein nicht weiß;

aufgenommen am 01.04.2006.

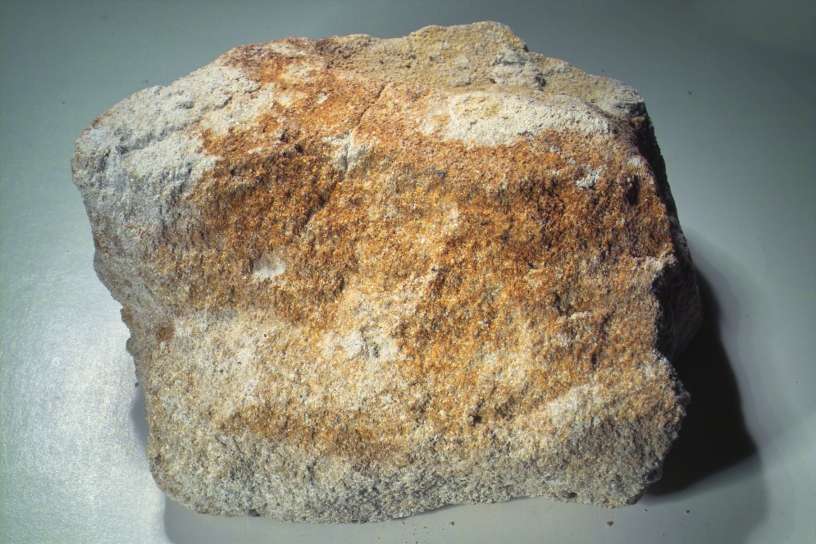

Stück weißer, bröseliger Sandstein mit etwas braunen

Eisenhydroxiden auf einer Kluft aus dem Vorkommen, der nach dem

Zermahlen zum Reib-, Streu- und Löschsand verarbeitet wurde;

Bilbreite 13 cm.

Blick von Osten nach Westen in den Abbau der einstigen

Reibsandkaute von Kleinostheim im Winter, da im Sommer mit der

Belaubung der Bäume kaum

etwas zu sehen ist;

Panoramafoto aufgenommen am 27.01.2019.

Gebleichter und verwitterter Sandstein als Teil eines

Wurzeltellers eines

umgefallenen Baums. Der hier zu gewinnende feinkörnig, weiße (weil

tonreiche) Sand eignet sich hervorragend als Streu- oder

Löschsand.

Er kann von Hand zu einem weißen Pulver zerdrückt werden;

aufgenommen am 27.01.2019.

Und wohin ist das Eisen verschwunden, was den

Sandstein einst färbte? Verdunsten kann es nicht. Nun, es

migrierte in die Sedimente der Umgebung, so dass man neben den

verkieselten Konglomeraten (Tertiär-Quarzite, siehe LORENZ

2019:27) auch solche findet, bei denen der Zement aus einem

eisenhaltigen Manganoxid (Ferro-Hollandit?) besteht.

Links: Moosüberwachsenes Konglomerat aus weißen Quarzen, mit einem

Manganoxid als Zement; Bildbreite etwa 45 cm;

aufgenommen am 23.09.2023.

Rechts: Mikroskopisches Foto eines Bruchstückes des Zements aus hier

fast farblosen Quarzen und dem grau erscheinenden

Manganoxid;

Bildbreite 1,5 mm.

* Mit Streusand könnte man auch noch einen Sand meinen, der

bei Schnee und Eis als abstumpfendes Mittel auf Gewege und

Straßen aufgetragen wird. Dieser wurde inzwischen vom Tausalz

aus Kochsalz (NaCl) weitgehend abgelöst, da man Sand wieder

aufkehren muss oder den Sand in der Kanalisation wieder

findet.

** Es gibt noch einen Löschsand, den man mit dem Löschen von

Feuer in Verbindung bringen kann, denn manche Brände lassen sich

nicht mit Wasser löschen. So z. B. Metalle wie Magnesium, die

man auch mit einer größeren Menge (Quarz-)Sand löschen kann.

Oder die Brandbomben in den deutschen Städten mit Phosphor,

Elektron und Thermit wärend des 2. Weltkrieges.

Aber auch der sehr feine (Quarz-)Sand in den Schmelzsicherungen

aus weißer Keramik der elektrischen Stromkreise dient zum

Löschen den Lichtbogens bei einem Durchbrennen (auch als

"Herausfliegen" bezeichnet). Da kaum mehr solche Sicherungen

verbaut werden, gibt es solche Sicherungen nur noch in älteren

Anlagen.

Eichenberg (Sailauf)

Im Steinbruch an der Kuppe bei Eichenberg wurde ein weißer Sandstein

abgebaut;

aufgenommen am 18.02.2021.

In den oberflächennahen Teilen des Steinbruchs an

der Kuppe bei Eichenberg ließ sich auch leicht ein weißer Sand

gewinnen, den man als Scheuersand verwandte (OKRUSCH et al.

2011:223).

Wenigumstadt (Großostheim)

Der "Linsenbuckel" (heute Rittelberg) mit der Hinweistafel auf den

weißen Sand bei Wenigumstadt; links der Bildmitte am Horizont ragt

der Wartturm auf, zwischen Schaafheim und Wenigumstadt gelegen;

aufgenommen am 05.04.2023.

Ein weiterer Ort, in dem ein weißer Scheuersand gewonnen

wurde, ist Wenigumstadt. Hier berichten Heimatforscher,

dass Valentin VOLK in der Flur "Linsenbuckel" (Rittelberg)

nördlich des Ortes bis ins frühe 20. Jahrhundert weißen Sand zum

Scheuern der Dielen gewonnen hat ("Wilschenimschder

Scheuermittel"). Die Gewinnung in einem "tiefen Stollen" ist

vermutlich ein sprachliches Missverständnis, denn an der

bezeichneten Stelle gab es sicher keinen Stollen, denn der hätte

in dem nicht standfesten Gestein einen aufwändigen Verbau

erforderlich gemacht; wahrscheinlich handelte es sich um eine

"tiefe" Grube. Heute sind keine Reste mehr erkennbar, da hier

eine Flurbereinigung stattfand.

Mit der Grube wurde unter dem Löss der entfärbte Buntsandstein

erschlossen, in geringen Mengen abgebaut und anschließend

körbchenweise verkauft wurde. Wie auf der Tafel beschrieben

(wörtlicher Text aus dem Buch: "Unser Wenigumstadt - Einblicke

in die Vergangenheit" vom Heimat- und Geschichtsverein

Wenigumstadt S. 110), legte man als Nachweis 2005 einen Schurf

an, der in geringer Tiefe von etwa 50 cm den zersetzten, hellen

Sandstein erreichte. Karl-Dieter JAKOB vom Heimat- und

Geschichtsverein Wenigumstadt e. V. konnte keine Proben

vorlegen, so dass das nicht nachgeprüft werden konnte.

- Nur etwa 200 m südwestlich befand sich einst eine "Porzelain-Grube",

eingezeichnet in der historischen topographischen Karte um

1840 (siehe Bayern-Atlas - wenn die Eintragung korrekt

vorgenommen wurde). Im Uraufnahmeblatt von 1846 findet sich an

dem Ort der Eintrag "Damm", also den Hinweis auf den

Lieferort. Wenn man die heutigen Reste deutet, dann befand

sich die Grube nur etwa 100 m südöstlich, in einem Gelände,

welches durch steile Bereiche und Teiche hervor sticht.

Die Entdeckung fußt wahrscheinlich auf den Beobachtungen des

Dr. Franz Seraph CZIHAK von der Steingutfabrik in Damm (1827 -

1884). Abgebaut wurden unter Daniel Ernst MÜLLER im Jahr 1833

52.000 Ztr. (~10.400 t) "mageren Tons" zum Schlämmen in

Wenigumstadt und Kleinwallstadt (STENGER 1948:38, 90f). Das

wären in einer damaligen 6-Tagewoche ungefähr 34 t am Tag;

wenn man noch Feiertage hinzu rechnet, wäre die Masse pro Tag

noch größer. Das erscheint doch etwas viel für einen Abbau von

Hand, der jahreszeitlichen und witterungsbedingten

Schwankungen (z. B. Frost!) bzw. Einschränkungen unterlag,

auch wenn man davon ausgeht, dass vor Ort geschlämmt wurde und

man nur den Tonanteil nach Damm transportierte. Dafür hätte

man in Wenigumstadt große Mengen an Wasser und auch Teiche

gebraucht. So ein Betrieb hätte in der Region um 1830 als

"Großbetrieb" gegolten. Und was sollte man in Damm mit

etlichen Tonnen Ton pro Tag anfangen? Der relativ kleine

Steingutbetrieb wäre mit 1 t Ton am Tag sicher gut bedient

gewesen, zumal ja auch noch Tone aus Klingenberg und

Schweinheim verwandt wurden. Man erzeugte ja größtenteils

figürliches Steingut, welches keine Massenware war, die mit

Maschinen hergestellt wurden. Also wenn man das zusammen fügt,

dann wäre man mit 54 t pro Jahr ausreichend versorgt. 34 t am

Tag hätten für eine Ziegelei gereicht.

Sicher gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bericht, dass

man Scheuersand gewann und der Gewinnung von Rohstoffen für die

Steingutfabrik in Damm. Aber ohne analysierbare Proben lässt

sich das nicht belastbar auflösen. Aus dem Grund wurden am

12.11.2025 mit einem Bohrstock Proben gezogen, die den Sandstein

und auch entfärbte Stückchen antraf. Für einen sicheren Nachweis

braucht man einfach einen Bagger.

Quellen:

BEHLEN, S. (1823a): Der Spessart. Versuch einer Topographie

dieser Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirgs-,

Forst-, Erd- und Volkskunde.- Erster Band, 274 S., ohne Abb., 1

großformatige, ausklappbare Tab., [F. A. Brockhaus] Leipzig.

BEHLEN, S. (1823b): Der Spessart. Versuch einer Topographie

dieser Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirgs-,

Forst-, Erd- und Volkskunde.- Zweiter Band, 192 S., ohne Abb.,

[F. A. Brockhaus] Leipzig.

GRAICHEN, G. (2009): Limes. Roms Grenzwall gegen die Barbaren.-

351 S., zahlreiche farb. Abb., [Scherz S. Fischer Verlag GmbH]

Frankfurt a. Main.

LENZEN, O. (2022): Das große Buch vom Sand. Die Vielfalt im

Kleinen.- 368 S., 553 Abb. als Fotos, Tab. und Zeichnungen,

[Haupt Verlag] Bern.

LEPPER, K. (1980): Die Golwäscherei am Rhein. Gechichte und

Technik. Münzen und Medaillenaus Rheingold.- Sonderband 3

Reihe der Geschichtsblätter für den Kreis Bergstraße der

Arbeitsgemeinschaft der geschichts- und Heimatvereine im Kreis

Bergstraße, 205 S., einige SW-Abb., [Buchdruckerei Otto KG]

Heppenheim.

LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte

Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 16, 4 Abb..- in Karlsteiner

Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom

Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG,

G. HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und

bergbaukundliche Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- IV

+ 912 S., 2.532 meist farbigen Abb., 134 Tab. und 38 Karten

(davon 1 auf einer ausklappbaren Doppelseite), [Helga Lorenz

Verlag] Karlstein.

MILKE, R. (2012): Geomaterials in the manuscript

archive: the composition of writing sands and the regional

distribution of writings-sand in SW-Germany and northern

Switzerland, 14th to 19th century.- European Journal of

Mineralogy Vol. 24, Number 4 - July, August 2012, p. 759

- 770, 4 figs., 3 tab., [E. Schweizerbart´sche

Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart.

Geologische Entwicklung und Struktur, Gesteine und Minerale.- 2.

Aufl., Sammlung Geologischer Führer Band 106, VIII, 368

Seiten, 103 größtenteils farbige Abbildungen, 2 farbige

geologische Karten (43 x 30 cm) [Gebrüder Borntraeger]

Stuttgart.

STENGER, E. (1948): Die Steingutfabrik Damm bei Aschaffenburg

1827 - 1884.- 208 S., unveränderter Nachdruck 1990 als

Veröffentlichung des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg

e. V., 117 Abb., davon 24 Seiten als Anhang, [Verlagsdruckerei

Schmidt GmbH] Neustadt a. d. Aisch..

Zurück zur Homepage

oder an den Anfang der Seite