an der Hartkoppe bei Sailauf

Links: Luftbild des früher dreisohligen Steinbruches mit den Aufbereitungsanlagen vom 29.04.1990;

man beachte die landwirtschaftliche Nutzung links oben im Foto.

Rechts: das aktuelle Foto.

1974 Das Foto entstand, weil ich einen eigenen Fotoapparat kaufen konnte. Am Wandfuß mein Vater Hermann LORENZ (*1923 †1982), der damals als Fahrer mit einem weißen Opel Kadett B Combi fungieren musste, aufgenommen auf der 1. Sohle am 12.04.1974 |

1975 Früher wurden die großen Felsblöcke aus dem Haufwerk ausgeschieden, dann einzeln angebohrt und gesprengt ("Knäppersprengungen"), da der Brecher diese Größe nicht fassen konnte. Im Hintergrund sieht man die mit Eisenoxiden dunkel gefärbte Störungs-Zone, aufgenommen am 27.07.1975 |

1978 Die 1. Sohle ist weitgehend abgebaut. Zu dem Zeitpunkt gab es etwas schuppigen Hämatit, kleine Autunit-Blättchen und schwarzen Dendriten aus einem Manganoxid zu finden, aufgenommen am 16.04.1978 |

1984 Der erste Fund der Gangzone mit Calcit, Manganit, Braunit, Todorokit, usw. der änderte alles. Dies war der Start für die Untersuchung und Dokumentation der schillernsten Mineralisation im Spessart. Diese Gangzone sollte auch 2 weltweit neue Mineralien enthalten, aufgenommen am 01.05.1984 |

1985 Der Kontakt zwischen Rhyolith (links) und Kristallin rechts wird von einer Zone aus Tonstein begleitet, der die schönen Achate birgt. Mit dem Fund der Achate in den Lithophysen wurde der Steinbruch auch für Achatsammler interessant, aufgenommen am 22.12.1985 |

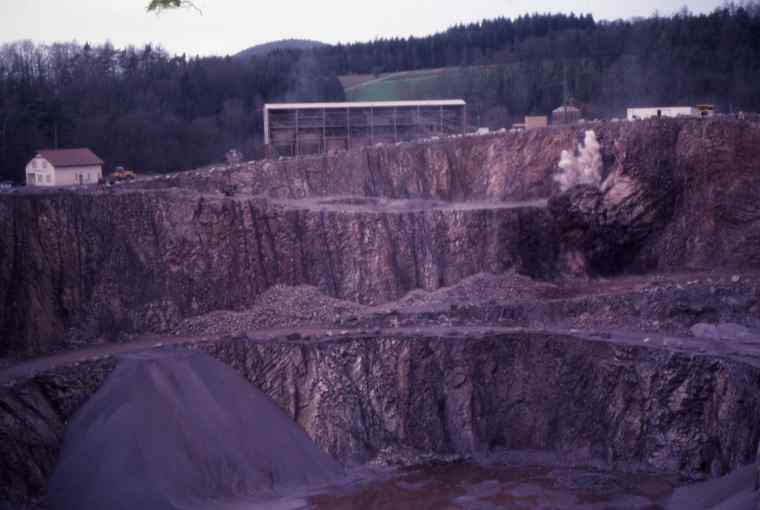

1987 Der Steinbruch wurde nach dem Bau einer neuen Aufbereitung schneller vergrößert, aufgenommen am 05.04.1987 |

1988 Nur im Urlaub war es möglich, auch während des Betriebs im Steinbruch zu sein; ein Suchen nach Mineralien war dann aber ausgeschlossen, wenn die Stücke im Bereich des Baggers lagen, aufgenommen am 09.08.1988 |

1990 Ganz unscheinbar, die brekziierte und stark verwitterte Gangzone, aufgenommen am 23.09.1990 |

1991 Das Finden ist eine Sache, das Bergen der Funde und das Tragen zum Auto eine andere. Mit einer Sackkarre konnte das erheblich erleichtert werden, aufgenommen am 24.11.1991 |

1992 Auch bei schlechtem Wetter konnte man Mineralien finden, wenn der Abbaufortschritt in den Gangzonen umging. Ein Regen zur "richtigen Zeit" wusch auch Mineralien frei, aufgenommen am 16.05.1992 |

1993 Auch bei Frost machte es Sinn, die Haufwerke nach besonderen Mineralien abzusuchen, auch wenn es teilweise sehr kalt sein konnte. Aber das Eis kann auch farblose Mineralien vortäuschen, die schon im Auto verschwinden, aufgenommen am 06.03.1993 |

1994 Ein Teil der Produkte wurde direkt auf die Fahrzeuge von der Freideponie mit Radlader verladen, aufgenommen am 29.07.1994 |

1995 Blick von der 1. Sohle in den Steinbruch, der inzwischen auf der 4. Sohle angekommen ist, aufgenommen am 30.04.1995 |

1996 Bei viel Sonne und wenig Regen trocknete der Steinbruch völlig aus und es musste kein mehr Wasser abgepumpt werden, aufgenommen am 20.07.1997 |

1997 Mit dem Vordringen in immer größere Tiefen wurden die hydrothermalen Gangsysteme unverritzt angetroffen und es ergaben sich hervorragende Möglichkeiten, eine Lagerstätte zu studieren, auch wenn insgesamt durch die Art des Abbaues der größte Teil im Brecher landete, aufgenommen am 22.06.1997 |

1998 Der Gang besteht hier ausschließlich aus Rhyodochrosit und weiter oben befand sich eine große Druse, die unter Mithilfe des würzburger Mineralogen Michael WILDE geborgen wurde, aufgenommen am 14.03.1998 |

1999 Der Steinbruch musste wegen Flächenmangel immer einen Teil der Produkte in dem Steinbruch lagern, aufgenommen am 23.05.1999 |

2000 Das Interesse der Öffentlichkeit wurde geweckt durch die Funde und so gab es seit 1994 zahlreiche Führungen, oft organisiert von der VHS Sailauf, bei den den Besuchern der Steinbruch und seine Besonderheiten nahe gebracht wurden, aufgenommen am 21.05.2000 |

| 2001 In der Zeit des Frostes und des Schnees werden in den Steinbrüchen die Instandhaltungen der Anlagen ausgeführt, so dass man in der warmen Jahreszeit produzieren kann, aufgenommen am 25.02.2001 |

2002 Der Steinbruch weist Wandhöhen von bis zu 30 m auf, aus denen immer weider Steine fallen können, aufgenommen am 29.03.2002 |

2003 Es wurde begonnen, die 6. Sohle aufzufahren. Infolge des trockenen Sommers trocknete der Steinbuch ganz aus, so dass die Wasserhaltung aufgegeben werden konnte, aufgenommen am 18.04.2003 |

| 2004 Nach längeren Regenfällen sammelte sich das Wasser auf der untersten Sohle und musste abgepumpt werden. Die rötliche Farbe ist eine Folge von kleinsten Hämatit- und Tonteilchen, die aus den Klüften geschwemmt werden und in dem Wasser eine Trübe bilden, aufgenommen am 14.08.2004 |

2005 Joachim LORENZ begutachtet die recht schmale Gangzone aus Rhodochrosit, der sich aufgrund der Klüftung des Rhyoliths gut und völlig ungefährlich bergen ließ, aufgenommen am 16.04.2005 |

2006 Der Steinbruch bei "Kaiserwetter", aufgenommen am 19.08.2006 |

2007 Im Januar und ohne Schnee, aufgenommen am 01.01.2007 |

2008 Typisch für den Winter: Schnee und reichlich Wasser auf der untersten Sohle, aufgenommen am 23.03.2008 |

2009 Der Blick nach Südosten: Diese Wand liegt fast immer im Schatten, aufgenommen am 21.11.2009 |

2010 Eine geschlossene Schneedecke im Steinbruch. Da geht fast nichts mehr - außer, wenn das Haufwerk doch Mineralien enthält und man weiß wo, aufgenommen am 10.01.2010 |

2011 Auch für Mineraliensammler aus anderen Regionen ist der Steinbruch ein lohnendes Ziel. Hier sind 25 Teilnehmern aus Magdeburg am Suchen, aufgenommen am 02.06.2011 |

2012 Die örtliche Freiwillige Feuerwehr übte regelmäßig im Steinbruch den Ernstfall, aufgenommen am 08.09.2012 |

2013 Der Rhyolith sondert in den nördlichen Teilen säulig ab und kann deshalb leicht zu Schotter gebrochen werden, aufgenommen am 02.03.2013 |

2014 Die Wasserhaltung ist nur nach Regenfällen notwendig und alles hier abgepumote Wasser ist Regenwasser, aufgenommen am 14.12.2014 |

2015 In der Abendsonne erscheint die hohe Steinbruchwand fast unwirklich gefärbt, aufgenommen am 05.04.2015 |

| 2016 Der jetzt etwa 75 m tiefe Steinbruch, aufgenommen am 03.09.2016 |

2017 Im Steinbruch werden die noch gewinnbaren Gesteinsmassen abgebaut, in dem man auf der 2. Sohle die Straße zwischen dem ehemaligen Brecher und dem Steinbruch hereingeonnen hat, aufgenommen am 28.03.2017 |

2018 Blick in den Steinbruch vom Recyclingplatz auf den Abbau Ende 2017 mit dem ehemaligen Brecherhaus. Dahinter ist noch die Aufbereitung und die Siloanlage zu sehen; diese wurde 2018 abgebaut, aufgenommen am 25.02.2018 |

| 2019 Die letzten Gesteinsmassen werden aus dem Tiefsten gewonnen, aufgenommen am 21.06.2019 |

2020 Die Gesteinsgewinnung ist abgeschlossen, die Wasserhaltung abgestellt und so steigt der Wasserspiegel des Sees durch das Regenwasser, aufgenommen am 17.05.2020 |

2021 Alle baulichen Anlagen - auch das Waagehäuschen - wurde abgebrochen und es sieht so aus, als wenn es dort nie Gebäude und Anlagen gegeben habe, aufgenommen am 02.01.2021 |

| 2022 Der sommerliche Steinbruch mit dem glitzernden See und trotz des trockenen, sonnenreichen Sommers steigt der Seespiegel langsam an, aufgenommen am 14.08.2022 |

2023 Der niederschlagsreiche Herbst 2022 und Winter 2022/23, besonders im März 2023 führte zu einem weiteren Anstieg des Wassers, aufgenommen am 06.04.2023 |

2024 Der erneut niederschlagsreiche Herbst und Winter 2023/24 hat dazu geführt, dass der Seespiegel weiter angestiegen ist; aufgenommen am 27.01.2024 |

| 2025 Der See hat einen neuen Rekord erreicht; aufgenommen am 09.02.2025. |

2026 |

2027 |

| 2028 |

2029 |

2030 |

Historie:

Bis 1962 gewann die Fa. Fuchs unter Hermann FUCHS (*20.02.1922

†12.01.2014) manuell Gestein für den örtlichen Straßenbau. Der

Abbau wurde mittels Presslufthämmern vorangetrieben. Das

losgebrochene Gestein konnte nur mit Vorschlaghämmern zerkleinert

werden. Danach erfolgte auch die Beladung der LKW von Hand. Im

September 1962 konnte ein erster Pachtvertrag mit der Gemeinde

Sailauf abgeschlossen werden. Nachdem auch eine Sprenggenehmigung

vorlag, stellte man einen Sprengmeister ein. Mit weiteren 4

Mitarbeitern wurden ca. 50 t/d Gestein abgebaut. Der Stundenlohn

lag damals bei 1,56 DM/h. Später kaufte H. FUCHS eine Raupe

(amerikanisches Fabrikat) und mit einem einfachen Sieb ließen sich

Schrotten gewinnen.

Erst 1966 konnte ein Brecher, Förderbänder, ein hölzernes Silo mit 4 Kammern je 25 m3 Inhalt, eine Siebanlage und ein Stromerzeuger (250 KVA, mit Deutz-Motor) gekauft und in Betrieb genommen werden.

In diese Zeit fallen auch Prospektionen durch BÜLTEMANN von der

Gewerkschaft Brunhilde, Uetze/Han., auf Uran. Sie wurden jedoch

nie wirtschaftlich bedeutsam. Die seltenen und kleinräumigen

Uran-Mineralisationen waren zu isoliert verteilt und somit nie

gewinnbar.

In Jahre 1968 beschaffte der Steinbruchbetreiber eine Waage zur Wägung der LKW. Ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz erfolgt. 1978 wird eine wesentliche Erweiterung der Produktion durch die Montage der jetzigen Anlagen und die Abspaltung des Steinbruches von der Baufirma durch Umwandlung in eine GmbH durchgeführt. Die 2. Sohle (15 m hoch) wurde beginnend von Süden her aufgefahren.

Die Aufbereitung am 25.02.1992

Im Jahre 1982 konnte eine neue Siloanlage gebaut werden, die

inzwischen mehrfach umgebaut worden ist. Nur 8 Jahre nachdem die

2. Sohle begonnen wurde, wird 1986 ebenfalls von Süden her die 3.

Sohle mit einer Höhe von ca. 15 m aufgefahren.

1989 wurde die Schranke am Eingang zum Bruch erneuert. Der alte

Brecher, gelb lackiert und auf einen Felsblock gestellt, bildet

das feste Widerlager der Schranke.

1990 wurde die Halle aus Stahlblech, die auf der 2. Sohle stand

und als Werkstatt bzw. als Garage für die Muldenkipper diente,

abgebaut und hinter der Brecheranlage neu aufgebaut. Dort befindet

sich auch eine Tankstelle - ein 10 m³ großer, zylindrischer

Stahltank mit einer üblichen Zapfsäule auf einem betonierten

Platz.

1991 wurde das Waagehäuschen - nach mehrmaligen Einbrüchen - zu

einem richtigen Haus umgebaut. Es wurden Sozialräume, ein Labor

und Büroräume geschaffen und neu eingerichtet.

Im Frühjahr 1992 wurde damit begonnen, den Abbau auf der 2. Sohle

einzustellen; der umlaufende Absatz wurde weggesprengt, so dass

die Wand jetzt 30 m hoch ist.

Nachdem seit dem Winter 1991/92 Straßenaufbruch, Betonteile und

anderes, recycling-fähige Material angefahren wurde, begann man im

Juli 1992 mit der Aufarbeitung. Dazu wurde eine gemietete (von der

Fa. KOLB aus Obernau), mobile Anlage (Brecher, Magnetabscheider,

Siebe, verbunden mit Fördereinrichtungen) auf der 1. Sohle

aufgebaut und in Richtung Haldenschwenkband der 2. Sohle

gefördert. Das Material wurde mit Rhyolith gemischt um die

Qualität zu heben und die Verarbeitung zu erleichtern. Die Arbeit

wurde gänzlich von fremden Personal ausgeführt. Eine Genehmigung

zur Verarbeitung lag 1992 nur für insgesamt 6 Wochen im Jahr vor.

Neben der Stahlblechhalle wurde ein aus Beton gefertigter,

kleiner Lagerraum für Sprengmittel mit einer besonders geschützten

Stahl-Tür eingerichtet und mit großen Steinblöcken eingerahmt.

Im Herbst 1992 wurde im westlichen Teil der 3. Sohle begonnen,

eine 4. Sohle aufzufahren. Sie wurde erst nur mit einer Tiefe von

ca. 7 m begonnen, um die Straße zum Abtransport nicht zu steil

werden zu lassen. Mittels einer Pumpe mit einem Dieselmotor

(gesichert in einem Stahlschrank) wurde begonnen, die zusitzenden

Wässer abzupumpen. Das Wasser wird auf die 1. Sohle gepumpt und

läuft der Abbruchkante entlang zum Eingang des Bruches (Schranke).

Dort läuft das Wasser in einer sich Straße entlangziehende Rinne

zum Sailauf-Bach. Später kam eine weitere Pumpe zur Förderung

größerer Mengen hinzu. Auf einem schwimmenden Ponton aus

200-l-Fässern wurde die elektrische Tauchpumpe montiert, die über

einen A-Druckschlauch das Wasser zu einer festen Rohrleitung bis

zum Rand des Steinbruchs fördert.

Im April 1993 wurde ein neuer Bagger (RH30 der Fa. O&K,

gleiche Größe wie der schon vorhandene) für ca. 800.000 DM

gekauft. Er wird im Bruch den alten ersetzen. Dieser wird später

am 2. Rhyolithvorkommen (Nr. 286 im Sammlungsverzeichnis des

Autors), welches seit dem Winter 1992/93 gerodet wurde,

eingesetzt.

Im Juni 1993 wurde eine mobile Brecher und Sortieranlage (Fa.

Finley, Großbritannien) angeschafft. Sie wird unter anderem zur

Gewinnung von Wasserbausteinen an der jeweiligen Abbaustelle

eingesetzt, vor allem jedoch zur Aufarbeitung von

Recyclingmaterial und des "Abraumes" auf der 1. Sohle.

Im Frühjahr 1994 wurde mit dem zaghaften Abbau am neuen Vorkommen begonnen. Dem Abbau auf der 4. Sohle mit einer Höhe von nur ca. 8 m ist die Hälfte der Fläche zum Opfer gefallen. Weiter wurde geplant und genehmigt, eine ganze 15m-Sohle als 5. Sohle in den nächsten Jahren abzubauen.

Von den wenigen, noch im Betrieb befindlichen Steinbrüchen im Vorspessart nimmt der Bruch eine Spitzenstellung ein. Flächen für die Ausweitung sind vorhanden. Aufgrund der guten Qualität und der geschätzen Färbung ist das Gestein des Bruches weit bekannt.

Das Bohren der Sprenglöcher erfolgt mittels Bohrmaschinen,

aufgenommen links am 30.04.1993, rechts am 06.12.2013.

Der Abbau erfolgt zur Zeit auf der untersten Sohle mit ca. 4 m Höhe. Die Abbruchkanten der einzelnen Sohlen mit bis zu 30 m Höhe werden durch Freisteine gesichert. Die zur Sprengung notwendigen Bohrlöcher werden vorwiegend vertikal angebracht, mit max. 60 kg Sprengstoff pro Bohrloch besetzt und elektrisch gezündet. Zur Vermeidung von Erschütterungen in der nahen Wohnbebauung werden die Sprengmittel mit verzögernden Zündern ausgerüstet, die im ms-Abstand gezündet werden. Das Ohr nimmt das als eine Erschütterung wahr, in Wirklichkeit sind es viele kleine Sprengungen.

Sprengung am 07.06.1996

Nach der Sprengung wird das Material mit einem Bagger (RH 30C der Fa. Orenstein & Koppel) auf Muldenkipper (Tragfähigkeit 25 - 35 t) geladen und zum Aufgabebunker (Kippbunker) der Brecheranlage gefahren. Der Vorbrecher kann Felsblöcke bis zu einer Kantenlänge von 0,8 - 1 m zerkleinern. Der Durchsatz des Brechers (Doppelkniehebelbrecher) liegt je nach der Feinheit des Brechgutes und der eingestellten Spaltbreite zwischen 120 - 200 t/h. Ein Teil des Materials wird vor dem Brecher zwischengelagert. Sehr große Brocken werden ausgesondert und mit einem Bagger, der mit einem hydraulischen Meißel ("Picker") ausgerüstet ist, so weit zerkleinert, dass sie vom Brecher aufgenommen werden können.

Das gesprengte Haufwerk wird mit einem Bagger auf Muldenkipper

geladen,

aufgenommen am 09.09.1989

Das im Aufgabebunker lagernde Gestein wird mittels Schubwagen auf ein Stufensieb transportiert; dort werden die Feinanteile 0 - 60 mm im Maschendurchgang auf einer Rutsche zum Haupttransportband vorausgeschieden, restliches Gesteinsmaterial gelangt in den Brecher (1.000 x 800) und wird auf eine Körnung 0 - 150 mm vorgebrochen. Beide Körnungen, Vorabsiebung 0 - 60 mm und 0 - 250 mm gelangen auf einem Transportband zu einer Vibrations-Siebmaschine (2.000 x 5.000). Hier wird das gebrochene Material 0 - 150 mm nochmals sortiert. Die Körnung 0 - 45 mm wird mit dem Förderband auf ein Haldenschwenkband transportiert und auf einer Freideponie gelagert.

Das nun verbleibende, reine Gesteinsmaterial wird auf einem Transportband in ein Puffersilo mit 300 m³ Inhalt befördert und zwischengelagert. An das Puffersilo ist eine Prallmühle (Nachzerkleinerungsbrecher) angeschlossen, die durch eine elektromagnetische Abzugsrinne beschickt wird. Von hier aus wird das aus dem Puffersilo lagernde Material, Körnung 45 - 150 mm nachzerkleinert und mit einem Förderband auf die über den Stahlsilos installierten Siebmaschinen gebracht. Hier wird das Endprodukt auf die nachstehenden Körnungen getrennt: Brechsand 0 - 2 mm, Edelsplitte 1 - 3, 2 - 5, 5 - 8, 8 - 11, 11 - 16 und 16 - 32 mm, Schotter 32 - 56 mm. Über einen Kreiselbrecher ist eine weitere Zerkleinerung bis zur gewünschten Korngröße möglich (Kreislauf durch die Anlage). Anschließend geht das Material erneut ins Silo oder auf die Freideponie. Durch die moderne Dosieranlage, lochkartengesteuerte Schaltzentrale) können sämtliche Werksgemische nach Kundenwünschen hergestellt werden.

Die Prallmühle der Aufbereitung,

aufgenommen am 08.07.2017

Die LKW für den Abtransport werden entweder über eine Ladestation aus den Silos oder mit einem Schaufellader von der Halde beladen. Es werden zur Zeit (1991) von 9 Mitarbeitern ca. 1.500 t pro Tag abgebaut und vorwiegend zu Schotter und Edelsplitt in unterschiedlichen Körnungen und Sand gebrochen. Der Steinbruch wächst somit ständig.

Tonnenschwere "Findlinge" werden aus dem Haufwerk ausgesondert; sie eignen sich zur Gartengestaltung. Größere Steine werden im Gewässerbau verwendet.

Brunnen mit einem Felsblock aus dem Quarzporphyr - innen

durchbohrt -

zwischen Rathaus und Bibliothek in Karlstein am Main,

aufgenommen am 16.05.1993

Die feinsten Fraktionen werden als Tennenbeläge für Sportplätze, Parkwege usw. und zum Einkehren von Verbundpflaster verwendet. Der Splitt mit einer rötlichen Färbung eignet sich besonders als Betonvorsatz (zur Herstellung von Fassadenelementen, Verbundpflaster, Platten usw.) - wozu der Splitt in die gesamte, ehemalige BRD, die Niederlande, nach Belgien, Frankreich, Österreich und in die Schweiz gefahren wird! Die Produkte werden ausschließlich mit LKW abgefahren.

Eine Besonderheit ist ein sehr künstlerisches Haus im Vorspessart,

nach

den Ideen von Rudolf Steiner hauptsächlich aus den bis zu

tonnenschweren

Bruchsteinen des Rhyolithes errrichtet. Nur runde Formen, unermalt

mit

mächtigen Hölzern und dezenter Beton machen das Gebäude

einzigartig.

Mit weiter Sicht aus den großen Fenstern ist es auch innern ein

Erlebnis.

Die Bauzeit betrug ca. 3 Jahre,

aufgenommen am 07.01.2006.

Im Jahr 1990 wurden folgende Produkte hergestellt (nach Anteilen in % geordnet:

Oder man schlichtet die Gesteinsbrocken in Gabionen (Drahtkörbe)

und

befestigt damit die Böschungen von Straßen (so in Hösbach nach

Wenighösbach),

aufgenommen am 13.03.2005

Je nach Verwendungszweck werden verschiedene

Festigkeitsqualitäten aneboten. Der zonenweise sehr harte Rhyolith

erreicht eine Druckfestigkeit von 2.500 - 3.100 dN/cm². Die

Rohdichte liegt bei 2,48 t/m³. Die Farbe ist rotbraun. Das

Schüttgewicht beträgt 1,53 t/m³, die Trockendichte liegt bei 1,81

t/m³.

Die stark verwitterten Zonen und Deckschichten eignen sich als

Auffüllmaterial. Es erfolgt eine ständige Güteüberwachung durch

das Materialprüfungsamt der Landesgewerbeanstalt Bayern in

Nürnberg.

Seit 1995 wurden die Recyclingbemühungen deutlich ausgeweitet.

Ständig steht ein Bagger dort und bringt Material wie Beton oder

Straßenaufbruch in die Aufbereitung.

Aber Achtung:

Mit dem aus der Umgebung herbei geschafften

Gesteine, Abbruchmassen und Felsen kommt auch Fremdmaterial in

den Steinbruch. So wurde auch reichlich die feinkörnige bis

großblockige Schlacke aus dem heute nicht mehr vorhandenen

Kohlekraftwerk Bayernwerk von Aschaffenburg angefahren und

gebrochen. Diese Stücke sehen aus wie Schlacke (oder können mit

Obsidian verwechselt werden) und sind teilweise strahlig

aufgebaut und erinnern an Amphibole, sind aber Ofenprodukte.

Es wurden weitere Geräte angeschafft: Muldenkipper, neuer

Radlader mit Wechselschaufel. Der Abbau auf der 4. Sohle kommt an

seine Grenzen, so dass sporadisch schon von der 1. Sohle Gestein

abgesprengt wurde. Die Zufahrten zur 4. Sohle wurden bereits

verlegt, so dass weiteres Gestein hereingewonnen werden konnte

Anfang 1996).

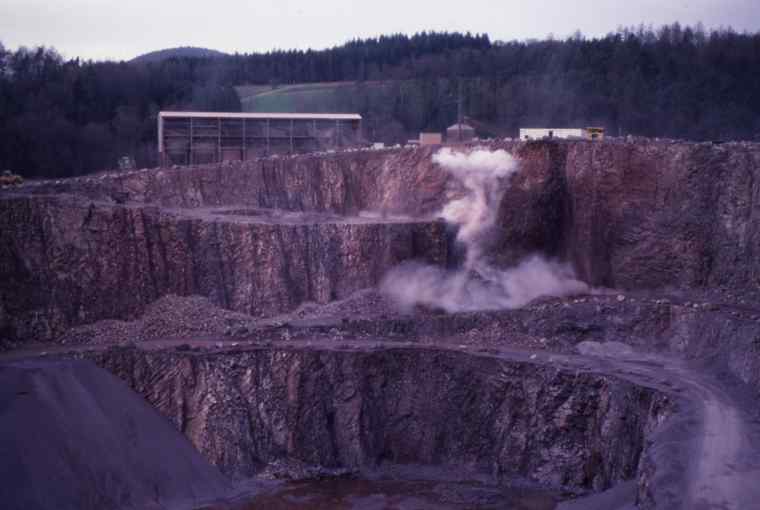

Sprengung!

Eine Spregung am 13.12.2000. Nach elektrischer Zündung des Sprengstoffs durch den Sprengmeister werden die Gesteinsmassen gelöst und der Feinanteil stiebt nach oben weg. |

Die gelösten Felsmassen fallen an den Fuß der Wand; der Staub aus der Dämmung geht pilzförmig nach oben |

Die Verbrennungsgase ("Sprengschwanden") fallen in sich zusammen und verteilen sich in der Umgebung. Das Haufwerk darf erst begangen werden, wenn die Gase so weit verdünnt sind, so dass keine Gefahr mehr besteht. |

Der Betrieb hat inzwischen die 5. Sohle erreicht, weiter

investiert und neue Geräte angeschafft, zuletzt im Jahr 2002 einen

neuen Bohrwagen. Im Bereich der Aufbereitung wurde eine weitere

Halle mit Werkstatträumen errichtet.

Steine für den Steingarten; zusammen gestellt vom Garteninhaber in

Eigenarbeit meist am Wochende. Der Haufen wird dann am folgenden

Werktag mit dem LKW nach Hause gefahren, wo man das Material

verarbeiten kann.

Ein sehr sehenswerter Steingarten, der unter der Verwendung des

Rhyoliths

hergerichtet wurde, findet sich an der Hauptstraße in Fronhofen

(Laufach),

aufgenommen am 01.03.2014

Im Jahr 2003 wurde ein neuer Bagger gekauft und auch die Waage wurde durch eine Neue ersetzt. Man baut verstärkt das neue Vorkommen am Reheberg ab. Hier entsteht einige hundert Meter entfernt im Wald gelegen der Steinbruch der Zukunft. Zur Aufbereitung werden die bestehenden Anlagen an der Hartkoppe genutzt, so dass nur ein etwas weiterer Transportweg anfällt. Da der neue Bruch jedoch weiter weg von der Wohnbebauung des Ortes Sailauf liegt, sind die Belästigungen viel geringer.

2004 und 2005 erfolgte eine weitere Vertiefung des Steinbruches in der Hartkoppe. Im Zuge des Anlegens des sailaufer Kulturrundweges wurde auf der 1. Sohle eine Tafel mit Erläuterungen zum Steinbruch angebracht.

aufgenommen am 26.07.2005

2006 und 2007 war der Abbau infolge des Problems mit dem Regenwasser aus dem Steinbruch ruhend, so dass nur in geringem Umfang Gestein gewonnen wurde. Dafür konnte der Abbau am Rehberg beschleunigt werden.

Im Jahre 2008 wurde ein neuer Bagger in Betrieb genommen.

Zum 31.12.2012 drohte das "Aus", denn die Genehmigung für einen

weiteren Abbau wurde nicht erteilt. Erst mit einem Gutachten zu

den hydrogeologsichen Verhältnissen konnte im Sommer 2012 ein

neuer Vertrag mit der Gemeinde Sailauf abgeschlossen werden, der

eine Verlängerung um 5 Jahre vorsieht. Danach wird an der

Hartkoppe kein Abbau mehr erfolgen und man dann mit einer wie auch

immer aussehenden Verwahrung beginnen. Der Steinbruch wird sich

dann langsam mit Wasser füllen, so dass ein schöner See entsteht.

Nun hatte sich ein Uhu in den steilen Felswänden eingenistet und

zog hier die Jungen groß. Der Steinbruchbetrieb ist dafür keine

Störung, weder der Lärm noch die Erschütterungen. Im Sommer 2012

wurden die jungen Uhus aus dem Nest geschafft? Die genauen

Umstände ließen sich nicht klären.

Beim Laden des Haufwerks am 11.06.2013

Derzeit wird der Fels mit einer mobilen Brecheranlage gebrochen

und

dann in die Aufbereitungsanlage gegeben,

aufgenommen am 03.09.2016

Die Sieb- und Siloanlage

aufgenommen am 25.02.2018

Hier stand die Sieb- und Siloanlage des Steinbruchs. Wenn man

den

Steinbruch seit 1970 kannte, kommen einem bei dem sinnlosen

und

volkswirtschaftlich völlig unverständlichen Einstellen des

Betriebs die

Tränen,

aufgenommen am 30.06.2018

In der winterlichen Kälte ist der See im Steinbruch bis auf

Restlöcher

zugefroren.

Aufgenommen am 14.02.2021

Weitere Einzelheiten zum Steinbruch und zum Betrieb finden Sie

auf den offiziellen Seiten der Fa. Hartsteinwerk Sailauf GmbH

im Internet.

Die angekündigte fünfjährige Verlängerung des Abbaues wurde

erteilt, aber dann ist zum 31.12.2017 das Ende der

Gesteinsgewinnung in der Hartkoppe erreicht. Somit ist dann ein

mineralogisch-geologisches Kleinod im Spessart der Verwitterung

und des Zulaufens mit Regenwasser preis gegeben. Der Steinbruch

wird nach dem Abschalten der Pumpen mit Regenwasser füllen;

infolge des nicht vorhandenen Grundwassers wird es vielleicht 20

Jahre dauern, bis der frühere Ruhewasserstand wieder erreicht ist.

Die weitere Nutzung ist nicht bekannt.

Das Main-Echo postete am Mittwoch, den 31.05.2017 auf Seite 21:

"Ein See für Taucher auf der Hartkoppe?". Im Zuge der Neufassung

des Flächennutzungsplans für Sailauf soll das Gelände des

Steinbruches eingeschlossen werden.

Jetzt, am 01.01.2018, ist der Abbau eingestellt. Nach fast 60

Jahren Gesteinsabbau wird dieser aus politischen Gründen beendet.

Der Schotter wird woanders produziert, gebraucht wird er

weiterhin. Nur die Transportwege werden länger und damit die Zahl

der LKW auf den Straßen. Nur halt nicht in Sailauf. So führt die

"Kirchturmpolitik" zu einer Verschlechterung für alle.

Der Abbau der Anlagen hat begonnen und so wurde beispielsweise

eine der Prallmühlen nach Peru verkauft. Der Abriss der Anlagen

wird in den kommenden Wochen fortgesetzt und so werden die

Zerkleinerungs- und Siebanlagen, die Silos und Födereinrichtungen

bis zum Herbst verschwunden sein. Der Betrieb lebt derzeit vom

Abverkauf der Läger. Wie man sehen kann, ist auch die

Aufbereitungsanlage für das Filtern des Steinbruchswassers

abgebaut worden.

Inzwischen sind weite Teile der Betriebseinrichtungen abgebaut

worden. An den Rändern der Wände wurden zum Schutz des Abstürzens

Wälle aufgechichtet, die auch das einlaufende Wasser kanalisieren.

Nachdem 2020 die Pumpe zur Wasserhaltung abgestellt wurde, beginnt

das Vollaufen des Steinbruchs mit Regenwasser, so dass der

Wasserspiegel - je nach Niederschlagesmengen und Sonnescheindauer

- so ca. 1 m pro Jahr stiegen wird.

Nach einem Bericht unter dem Titel "Zum Tauchen nach Sailauf?"

von nab im Main-Echo vom 5./6. Januar 2021 auf Seite 16 "Stadt

& Kreis Aschaffenburg" wird das Thema "Tauchsee" wieder

auf die Tagesordnung der Gemeinde Sailauf kommen. Die in dem

Bericht genannten mindestens 5 Meter Wassertiefe für einen

Tauchgang werden an der tiefsten Stelle bereits erreicht.

Links: Hier stand bis Dezember 2020 die Waage des Steinbruchs, wie

hier rechts im Bild von 2017.

Am 02.01.2020 waren alle (!) Betriebseinrichtungen abgebaut. Der

Steinbruch selbst ist ohne Tor eingezäunt und somit nicht mehr

zugänglich. Schilder weisen auf brütende Vögel (Turmfalke,

Wanderfalke und Uhu) in den Felswänden hin.

Jetzt erobert die Vegetation den Steinbruch. Keine Felswand ist zu

steil, als das darin keine Pflanzen wachsen können. Also wachsen

Flechten, Moose und dann auch Bäume in dem Steinbruch. In etwa 30

Jahren wird man von den Felsen nur noch wneig sehen.

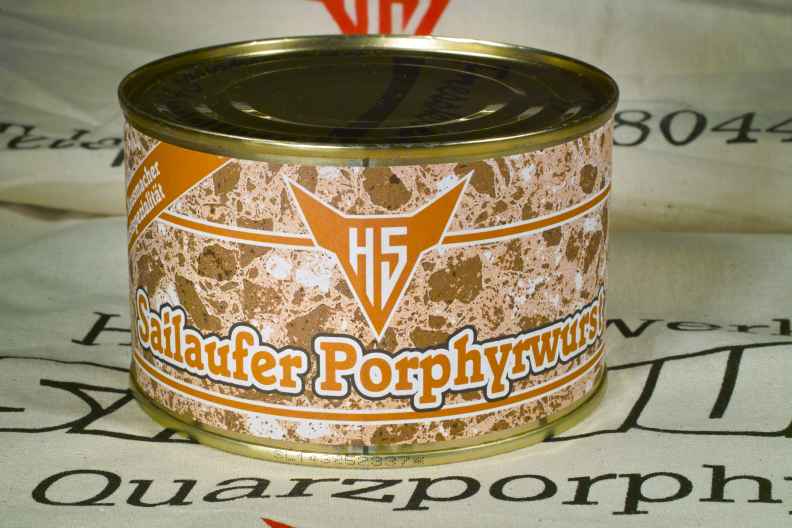

Eine lokale Besonderheit: "Sailaufer Porphyrwurst" (Presskopf) zum

Essen